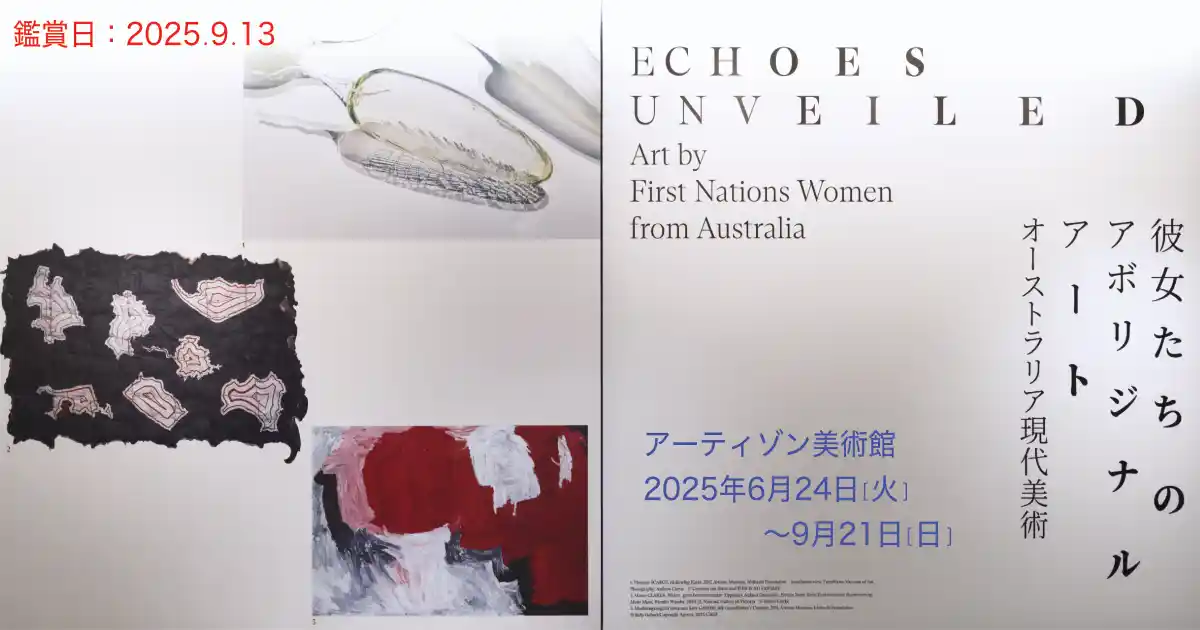

彼女たちのアボリジナル・アート・アーティゾン美術館

9月13日に鑑賞した「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」の感想

- サイト内広告の詳細はリンクに記載。文中斜め文字リンクは広告リンクで他サイトへ移動する。

目次

展概要

- 彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術

- アーティゾン美術館6・5階展示室

- 2025年6月24日[火]‒9月21日[日]

- 開館時間10:00‒18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

- 休館日

- 月曜日(7月21日、8月11日、9月15日は開館)、7月22日、8月12日、9月16日

- 入館料日時指定予約制

- 一般ウェブ予約チケット1,800円

- 窓口販売チケット2,000円

- 大学生/専門学校生/高校生

- 無料 要ウェブ予約

- 入館時に学生証か生徒手帳をご提示ください。

- ウェブ予約をされない場合は「窓口販売チケット」(一般)をご購入ください。

- 中学生以下の方

- 無料 ウェブ予約不要

- 障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名

- 無料 ウェブ予約不要

- 入館時に障がい者手帳をご提示ください。

- 開催概要公式リンク

参加作家(展示順)

- ノンギルンガ・マラウィリ(6階)

- ジュディ・ワトソン(6階)

- ジャンピ・デザート・ウィーヴァーズ(6階)

- エミリー・カーマ・イングワリィ(6階)

- イワニ・スケース(6階)

- ジュリー・ゴフ(5階)

- マリィ・クラーク(5階)

- マーディディンキンガーティー・ジュワンダ・サリー・ガボリ(5階)

感想「先住民と外来者、交差する歴史」

オーストラリアもアメリカ同様に、外来者が幅をきかせている国という認識はあったけれど、今回はアートを通じて、より知識を深めることができた。もちろん、アート側の提示だけでなく、それを元にさまざまな情報を吸収する必要があるだろう。

本展の最初に展示されているのはノンギルンガ・マラウィリ(1938頃‒2023)の『ユーカリの樹皮に自然顔料で彩色したバーク・ペインティング』 *1 で構成されたインスタレーションで格子状の網目が図案化されている。もっとも大きなインスタレーション(撮影不可)は網の中に魚が描かれており、その水は黒く塗られている。

美しい青い海を勝手にイメージしていたので黒い水の意図がわからず不思議に思いつつ先に進んだが、これはオーストラリアにおける悲しい歴史と女性たちの置かれた立場を示唆しているのかもしれないと思った。(解説には特に言及が無いため勝手な解釈だ)

示唆的な導入部からはじまる、本展はアートによって女性と先住民族のオーストラリアにおける歴史的な位置づけ見せることに焦点が当てられたようで、なかでも直接的その主題を扱った作品を展示しているのは以下の3名だ。

とくに印象深かったのは、6階最後の部屋に展示されたイワニ・スケース(1973‒)のガラス作品で、美しさの中に人間の業を感じさせるインスタレーションとなっている。

彼女の作品はオーストラリアでおこなわれた核実験を主題にしており、《ガラス爆弾(ブルーダニューブ)》は爆弾の形をしたガラスの中に黒い種子が貯まっている。これは先住民の住む大地を核の放射性物質で汚染したこと、汚染された作物を食べたことによる健康被害を受けた先住者を象徴しているとのことだ。

また、オーストラリアは資源大国でもあり、核物質のウランを採掘している。資源採掘は安全性を重視した採掘方法をしないと環境破壊の一因となる。

展示室中央のインスタレーション《えぐられた大地》は、まさにそのウランを扱った作品で、ウランガラス製の瓜のようなオブジェで亀裂の入ったものや破裂したものがある。

空間を照らす灯りは時間経過により通常灯から紫外線灯に変化し、白い空間が青紫の空間に変化する様子は、ドラマチックで美しいが、核の原料となるウランの採掘、その被害をうけるという二重の苦しみをあらわしているようで心が痛む。

核については、日本は当事者であり第二次世界大戦による二度の被爆、全国の過疎地に造られた原子力発電の問題、被爆については現在も語り継ぐ活動が盛んだが、原発問題については、政治家も国民も興味を失っているように思われる。世界情勢が不安定化する現在、より現実的に、そして真摯に向き合うべき問題だろう。

6階の2つめの部屋に展示されたジュディ・ワトソン(1959‒ )の作品は絵画、版画を駆使して先住民、女性たちの苦難の歴史を伝えている。いずれの作品も深く沈んだ色をしており印象的だ。

5階に移動して最初の部屋に展示された、ジュリー・ゴフ(1965‒)の作品は立体と映像の作品で、彼女の創作の源は先祖が生まれた地タスマニアに起こった出来事を伝えることで、『1876年にタスマニア島のアボリジナルを両親に持つ人が一人もいなくなった』*1 という事実が最も大きいとのことだ。立体造形は装飾的に美しいが、作品の解説を読むと悲しさを内包していることがわかる。

6階の展示室から脇にそれた一画でジャンピ・デザート・ウィーヴァーズのビデオ作品が4本上映されている。

作品は編み込みで作られたキャラクターがコミカルに動きながら、過去の生活と現在の生活を伝えてくれる映像作品だ。直接、オーストラリア先住民が被った出来事への言及はないが、過去の素朴な時代と、新しい技術によって変わりゆくオーストラリア先住民の生活と、出演者の明るい笑顔が印象的だ。

エミリー・カーマ・イングワリィ(1910頃‒1996)、マーディディンキンガーティー・ジュワンダ・サリー・ガボリ(1924頃‒2015))、マリィ・クラーク(1961‒)の三者は、作品から直接的なメッセージは感じられないが、それぞれ土地に根ざした作品を作り出している。

イワングリィとガボリは先住民の権利が確立する前の時代に生まれ世界大戦を経験した世代の作家だ。

彼女たちに直接関わりがあったかはわからないが、第二次世界大戦において日本軍はオーストラリアにも空襲をおこなっている。現代の侵略国家と同じことを日本がしたという事実を忘れないようにしたい。

新しい世代の作家である、マリィ・クラークは『植民地時代に失われた地域の伝統文化を復興させる活動に、創作をとおして積極的に携わっている。』*1 など現地の歴史と関わる活動をしている。

*1:説明は公式サイトより引用

オーストラリアは2度訪れたが、今回展示されたアーティストが分布している地図を見ると、訪れたゴールドコースト、ブリスベンは都会でオーストラリアの歴史の中でも現代的な景色が記憶に残っている。別に訪れたケアンズは雄大な自然に心を奪われた。そのどちらも東海岸の都市でオートラリアの極一部でしかないことをあらためて認識した。

今回の展示のよって、オーストラリアで核実験がおこなわれていたこと、外来者による侵略行為、入植者と植民者の定義、日本軍のオーストラリア攻撃など、知らないことを知り他国の歴史や文化についてより深く学ぼうと思った。

関連リンク

- 彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術・アーティゾン美術館公式ページ

広告

- サイト内広告の詳細はリンクに記載。文中斜め文字リンクは広告リンクで他サイトへ移動する。

使用機材

- HASSELBLAD X2D-100C +XCD 28mm F4P

- PANASONIC LUMIX DMC-LX7

更新履歴

- 2025.9.18

コメントを残す