エルマリート R 135mm F2.8・2型をLEICA SL Typ601とCANON EOS 1DS MK-IIIで使用したレビューと写真作例。

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

目次

ギャラリー

写真作例の撮影は、LEICA SL typ601とCANON EOS 1Ds MK-III。

レビュー

1.概要

エルマリート R 135mmは1962年-1967年に初期の1型が製造され、1968年から1991年まで後期の2型が製造された。1型と2型を合わせて合計約6.6万本作られ、1型から2型への変更時にレンズ構成が変わっている。

23年の長きにわたり作られたレンズだ。

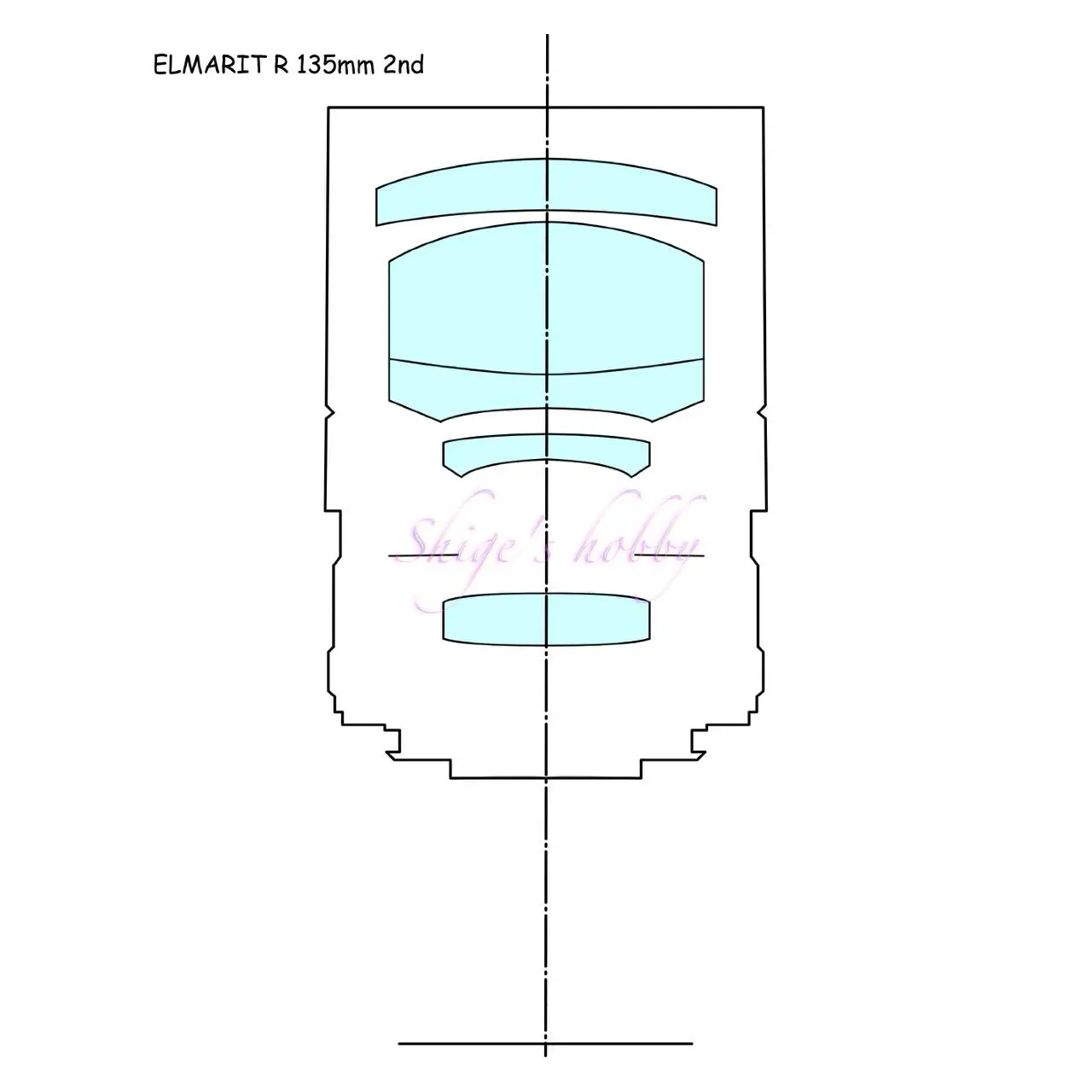

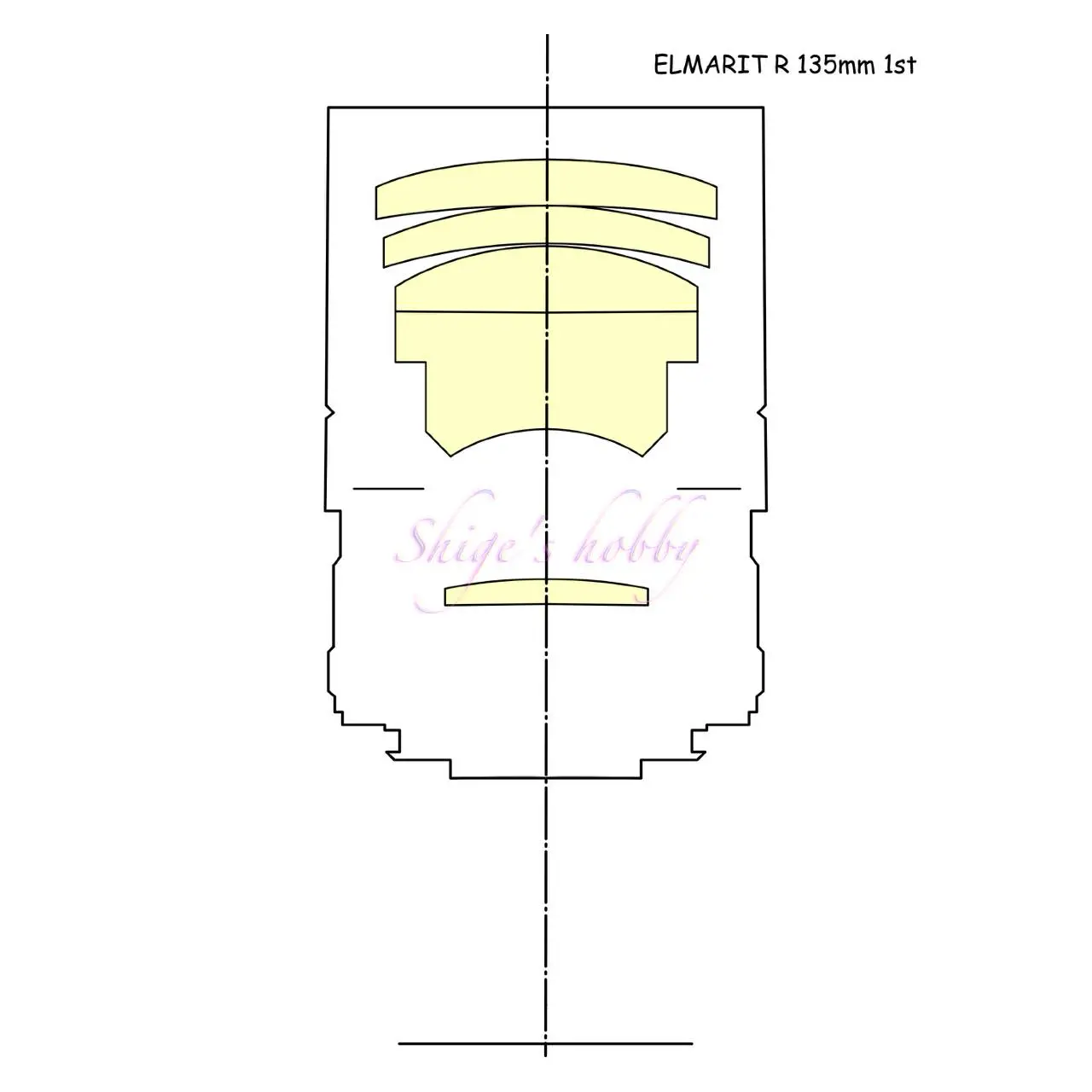

レンズ構成の違いは、1型、2型共に4群5枚だが、貼り合わせ面が異なっており、1型は3枚目と4枚目が貼り合わせレンズで、2型は2枚目と3枚目が貼り合わせレンズになっている。

2.使用感

エルマリート R 135mmの描写は作例を見てもわかるとおり、絞り開放からしっかり解像しボケも素直だ。

リリース後から終売になるまでレンズ改良されなかったのは完成されたレンズと言うことだろう。

最短撮影距離は1.5mとなっており、M型のELMARIT-M 135mm(めがね付き)と同じだ。

ズミクロン 90mmの場合、RマウントレンズはMマウントレンズより最短撮影距離が短くなっているというメリットがあるだけに残念な仕様だ。

しかし、一眼レフカメラはファインダー像をそのまま見るとができるため、寄れないハンデをカバーするELPRO(前部ねじ込みクローズアップレンズ)、マクロアダプターをつかうことができる。

中望遠レンズで後玉の出っ張りがないためEOS-1DsMKIIIでエラーなく使用できる。

単焦点では絞り開放F値が暗いF2.8でEOSファインダーではピントの山が若干見辛く、ミラーレスカメラのライカ SL typ601でEVFを使用して撮影すると使いやすい。

所有しているレンズは、シリアル番号が350xxxxで1990年に作られた300本の一つ、M型レンズならさぞ貴重なのだろうが、本レンズの市場価格は低く3万円弱で購入した。

3.まとめ

結論としてエルマリート R 135mmをまとめると、描写は値段からすると文句の無いレンズだ。しかし、安価なので135mmは何本か所有しているけれど、正直なところ使用頻度は低い。

他記事にも書いているけれど、135mmはズームレンズでもそれなりのクオリティが見込める焦点距離で、マクロレンズで寄れるという特徴がなければ、わざわざ単焦点で135mmを持ち出すというモチベーションは湧きづらく、ごくたまに気分転換のために使うレンズになっている。

仕様・レンズ比較

135mmは、F2.8とおしの大口径ズームレンズに飲み込まれた焦点距離で、ライカRマウントレンズではVARIO-APO-ELMARIT-R 70-180mm F2.8がそれに相当するが、この70-180mmはかなり大柄で重いため単純な代替とはならず、R型135mmはその携行性に存在価値がある。

M型135mmはAPO TELYT 135mm F3.4と少し絞り開放値が暗くなったAPO仕様がリリースされており、ライカRマウントにもう少し寿命があればR型135mmの改良型がリリースされたはずで、その前にライカRマウントが終焉してしまったのは残念なことだ。

エルマリート M 135mmも何種類かあり1962-1974年に製造された古いタイプが、Rマウント 135mmのI型と同じレンズ構成であり、1974年-1995年の間に製造されたMマウントの新型は、今回紹介したII型と同じレンズ構成となっている。

一般的な評価の低さは市場価格に表れており、LEICAブランドレンズの中では安く購入でいるレンズだ。対抗馬はElmar-M 90やElmar-M 135だろうか。本レンズも投げ売りでは2万円程度で見たこともある。

| 項目 | エルマリート R typ II | エルマリート R typ I |

| 焦点距離(mm) | 135 | 135 |

| 最大絞り | 2.8 | 2.8 |

| 最小絞り | 22 | 22 |

| 絞り羽根 | 8 | 8 |

| レンズ構成 | 4群5枚 | 4群5枚 |

| 最短撮影距離(m) | 1.5 | 1.5 |

| レンズ長(mm) | 93 | 91 |

| レンズ最大径(mm) | 67 | 65 |

| フィルター径(mm) | 5 | Series VII |

| 重量(g) | 730 | 655 |

| フード | 内蔵 | 内蔵 |

| マウント | ライカR | ライカR |

| リリース年 | 1969-1991 | 1962-1968 |

| 製造本数 | 50,800 | 16,250 |

参考情報

- R型ライカのすべて/著者:中村信一/朝日ソノラマ編 Ads by Amazon

- Canon Leica-R Compatibility Database

- ELMARIT-R 2.8/135(II) Leica wiki

- ELMARIT-R 2.8/135(I) Leica wiki

- APO TELYT 135mm on Leica wiki

- Elmarit-M 135mm typ-III on Leica wiki

更新履歴

- 2025.6.25

- 2024.10.09

- 2024.02.17:改稿

- 2022.03.02:初稿

広告

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

- LEICA Rレンズ・Ads by Rakuten

- LEICA L39 レンズ・Ads by Rakuten

- LEICA M レンズ・Ads by Rakuten

- ライカレンズ・Ads by Amazon

- ライカデジタル・Ads by Amazon

- ライカボディ・Ads by Amazon

- ライカアクセサリー・Ads by Amazon

- ライカ書籍・Ads by Amazon

- LEICA R-Adapter-L (16076)・Ads by Amazon

- LEICA R8・Ads by Rakuten

Amazon Prime Sale

Be First to Comment