Last updated on 2025-11-11

2025年5月に京都の元離宮 二条城 二の丸御殿台所・御清所で開催された「SOLARIS」Anselm Kieferを鑑賞した感想「古建築に蛇と絵具の気配」

目次

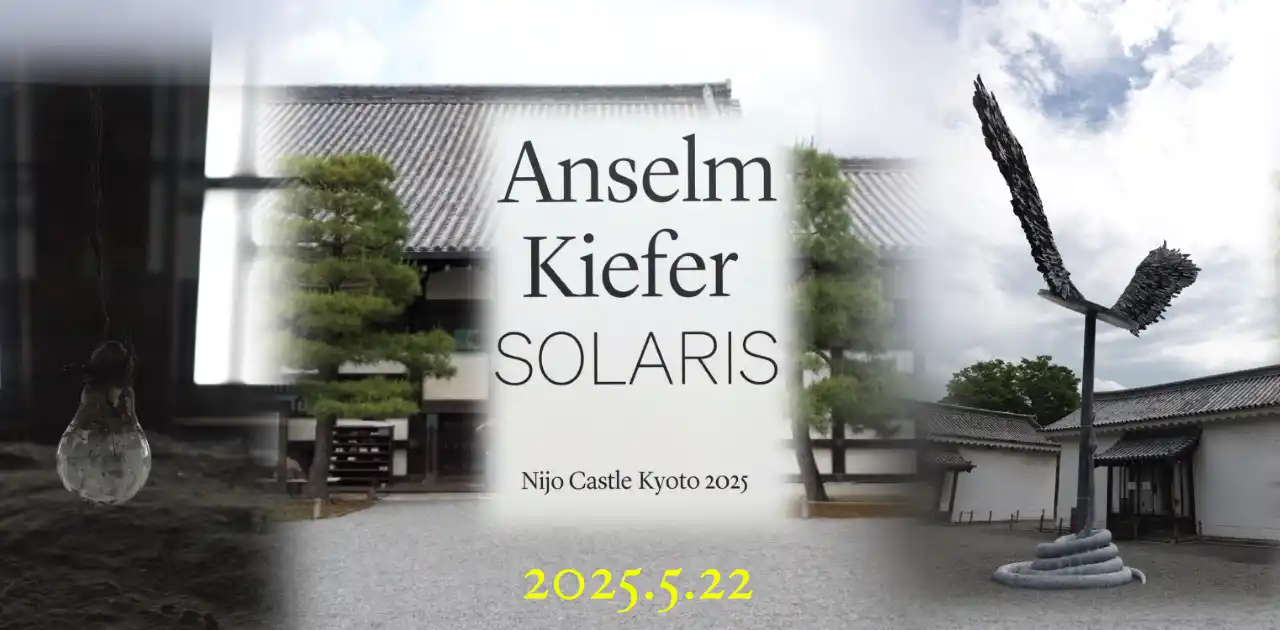

Anselm Kiefer 「SOLARIS」

概要

- 展名:Anselm Kiefer 「SOLARIS」

- 会期:2025年3月31日(月) ~ 6月22日(日)

- 場所:元離宮 二条城 二の丸御殿台所・御清所

展示は5章で構成され、総展示作品数は33点。

キーファー展を覧るためにはキーファー展のチケットと二条城の入城チケットの2つが必要だ。

そのチケットはWebで事前購入がお勧め、とくに二条城の入場券売り場は朝の9時前からチケットを求める人で長蛇の列なので、二条城が提携しているアソビューで購入しておくことをお勧めする。

二条城のチケット種類は以下に記すが、キーファー展のみ鑑賞する場合は入城券だけでよい。

二条城は施設毎にチケットが分割されており、まず城自体に入る入城券、場内の施設である二の丸御殿鑑賞券、もう一つの場内施設本丸御殿鑑賞券でそれぞれ入場料が必要だ。

作品鑑賞のために台所へあがるので、靴下の着用が必須となっている。

会場内への荷物の持ち込み制限は基本的に無いけれど、文化財と作品保護の観点からリュックは前抱えとなる。

チケットゲートを抜けたあとの会場内にはロッカー、お手洗いは無いため、荷物がある場合は二条城のロッカーに預け、会場外のトイレを利用してから入場することをお勧めされる。再入場できないので長居する場合は食事をとってから入場すると良い。

作品リストは会場にあるQRコードを使用して専用サイトからPDFでダウンロードする。

館内と作品はすべて撮影可能。

感想

I.芸術家の願望と責任

展入口で開場時間を待っているときから見えている作品。会場の台所に向かい歩を進めると《ラー》の巨大さと翼の迫力がよくわかる。オブジェの様相を観察すると、パレットからはえた翼は空へ羽を広げ、その下から蛇が迫る。

迫る蛇は画家の自由な活動への危機を表しているのか?それとも蛇はたんなる巳年の象徴か?

この巨大なオブジェは覧る者の想像を刺激する。

II.現代物理学と褝仏教

《古代の女性たち》と呼ばれる3体の女性像が過去、現在も女性のテリトリーである調理場にいる。それを眺めるように金箔を施した男性的な絵画が展示され、その対比が興味深い。

そして上を見あげると見事な梁が見える。台所の空間は室内に柱は少なく、外壁に埋め込まれた柱と梁でこの巨大な空間を支えている。

III.空ろな名前のままで消えていく

靴を下駄箱に収納して台所に入ると見えてくる大きな作品《オクタビオ・パスのために Für Octavio Paz》、このまがまがしい画面は「原爆投下後の焦土を描いている」(配布PDFより引用)とのことで、中央の叫ぶ口がとても印象的だ。

作品は絵具の盛り上がりによる陰影が生じており、今回は午前中の光が豊富な状態での鑑賞だったので、コントラストの強い画面だった。雨の日や西日が傾いた頃に鑑賞するとまた作品の印象は異なるだろう。

この部屋は紹介した作品以外にも多くの作品があり、またここは展示空間の中心部で、ここから異なる空間へ散っていく。

IV.江戸、そして時の

下写真の《アンゼルムここにありき Anselm fuit hic》は、国立近代美術館が所蔵する北脇昇《クォ・ヴァディス》1949を思い起こさせる作家の後ろ姿をしている。これからどこに向かうか思案しているような姿から北脇の作品を思い出させた。

本展の絵画作品は、そのままでは部屋の扉を抜けられないサイズの作品がみられ、どうやって運び込んだのかを係の人に尋ねたら、分割して運び込んでこちらで組み立てたとのことだった。絵画の裏面を覧ると分割線の見える作品もある。

V.アルチュール・ランボーとヘンリー・モーゲンソーの曠野

「詩人と官僚の荒野」と題された最後の部屋。

中央の立体作品は《モーゲンソー計画 Morgenthau Plan》稲穂の中に、朽ちた書物、蛇、割れた陶器があり、「荒野」の名前のとおり過ぎた過去を象徴している。

それを取り囲むように、稲穂を描いた作品《ヨセフの夢 Josephs Traum》《デーメーテール Demeter》《⾕間に眠る男 Le Dormeur du val》の3点が配置される。V章の展示作品となるもう1枚の《⾕間に眠る男 Le Dormeur du val》は少し離れた部屋に展示されている。離れの作品は本来でがあれば立体作品を囲むように配置されるべき作品で展示場所の都合でこのようになったと思われる。離れていることに意味があるならそれは是非知りたい。

そして外を見ると6体の女性像《ダリア Daria》《ミュルティス Myrtis》《ソラリス Solaris》《サッフォー Sappho》《シェキナ Schechina》《アンティオキアのマルガリータ Margarethe von Antiochia》がおり時間を越えて二条城の庭をさまよっているようだ。

それぞれの女性は詩人や聖人で、詩人《サッフォー Sappho》はギュスターブ・モローが繰り返し描いており、モローの展覧会に行くといくつか鑑賞しているのでなじみ深い。

この女性像のエリアは窓越しにしか見ることができないので、それぞれの像を個別に鑑賞できないのはもどかしい。

まとめ

作品鑑賞は場の力が大きいと感じる展示で、展示場所をグルグル回りながら2時間滞在した。

配布PDFにはそれほど多くの情報は無く、鑑賞者が自由に想像しながら鑑賞していると、見れば見るほど気になる箇所がでてくる。食事のことなどを考えなければずっとここにいたかった。

作品結合の際に塗ったと思われるが、いくつかの作品は近づくと油の香りがして、空間本来の香りとのギャップがおもしろい。そして、この展示のためにこの場所で作品が熟成していることが実感できる。

気軽に行ける場所なら天気や時間を変えて何度か訪問したい。

日本でキーファーの大規模個展をおこなうのは32年ぶりだ。前回のキーファーの個展は1993年に池袋のセゾン美術館(1999年閉館)、京都の京都国立近代美術館、広島の広島市現代美術館を巡回した「アンゼルム・キーファー展 メランコリア―知の翼」に遡る。

その前の個展として、1992年・フジテレビギャラリー「アンゼルム・キーファー」、キーファーを軸にした展示として、DIC川村記念美術館「アンゼルム・キーファーと80年代美術」1998年5月30日(土) - 7月26日(日)、村上隆氏の個人コレクションに3点あるようで、横浜美術館の2016年「村上隆のスーパーフラット・コレクション」にて展示された。

また、キーファー作品を国内で収蔵しているのは、東京都現代美術館《イカルス―辺境の砂》290×360cm・1981年、豊田市美術館《飛べ!フキコガネ》330cm×560cm・1990年、《重い水》70cm×50cm×50cm・1987年、セゾン現代美術館《革命の女たち》1992年、《オーストリア皇妃エリザベート》1990年、他1点、世田谷美術館《東から西へ向かう波》100.0×240.0cm・1987年(アクリル、フォトコラージュ、鉛、板)、 三重県立美術館《フレーブニコフのために》 1984-86年 、静岡県立美術館《極光》241.4×101.4cm・1978-88年などがある。

いずれも所蔵品で常時展示されている作品ばかりでは無いため、各館の常設展リストをチェックするなどして、展示されているとき鑑賞に赴く必要がある。

また、表参道のギャラリー、ファーガス・マカフリーで、2024年4月2日から7月13日の会期で「Anselm Kiefer: Opus Magnum」、2025年4月25日から7月12日の会期で「Anselm Kiefer: Two Paintings」を開催した。

ギャラリー

関連リンク

- キーファー展・SOLARIS・公式ページ

- 二条城・公式ページ

- 広島市現代美術館・1993年キーファー展

- 京都国立近代美術館・1993年キーファー展

- DIC川村記念美術館「アンゼルム・キーファーと80年代美術」

- ファーガス・マカフリー・公式ページ

- Anselm Kiefer: Opus Magnum・公式ページ

- Anselm Kiefer: Two Paintings・公式ページ

- 静岡県立美術館・キーファー作品(図版無し)

- 東京都現代美術館・キーファー作品

- 豊田市美術館・キーファー作品

- 世田谷美術館・キーファー作品(図版無し)

- 三重県美術館・キーファー作品(図版無し)

- 遠くへ行きたい コレクションによる小企画・北脇昇《クォ・ヴァディス》1949

撮影機材

広告

- Kiefer・Ads by Amazon

- キーファー・Ads by Amazon

- 二条城・Ads by Amazon

- キーファー・Ads by Rakuten

- 二条城・Ads by Rakuten

- アソビュー・Ads by Value commerce

更新履歴

- 2025.5.27

Be First to Comment