Last updated on 2025-07-09

ライカ・ヘクトール12.5cm F2.5をLEICA M9 +VISOFLEX、LEICA Sで使用したレビューと写真作例

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

目次

ギャラリー

写真作例の撮影はLEICA M9 +VISOFLEX-3とLEICA S Typ007

レビュー

1.概要

HEKTOR 12.5cm F2.5は1949年にライツがリリースした、ビゾフレックスL39マウントレンズ。

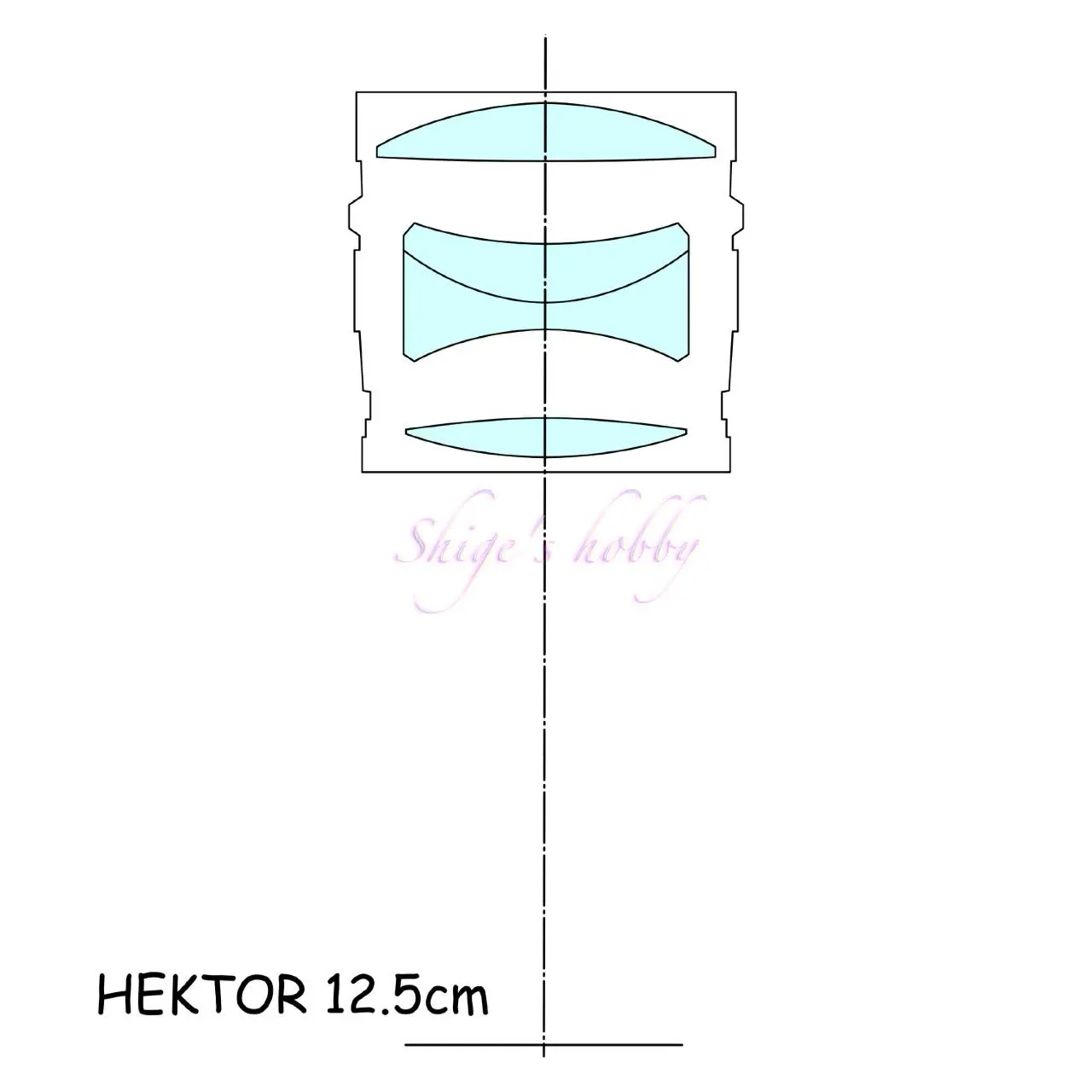

レンズ構成は3群4枚、絞り羽根は20枚、絞り環は1ストップ毎にクリックがありカチカチと気持ちよく止まる。レンズ全体に古い時代の贅沢なレンズ造りがみられる。

外装は美しいシルバーで、中古市場では酷使された個体はあまり見たことがなく、2020年代初頭は少し探せば状態の良いものが安価に入手できた。

フード、キャップなど完品で揃っているものは少なく、付属品が少ないものほど安価に売られている。付属品を個別で探していくと、それなりに値段をすることがあるので、完全な状態を目指すのであれば、最初から揃っているものを買うほうが楽で、レンズを使うだけであればガラス状態、絞り状態のよいものを選ぶのがよいだろう。

マウント側のカバーを付けて、フードを逆付けして、フロントキャップをはめるとできあがる円柱のミニマルな姿は展示して絵になるレンズだ。しかし、この状態は一般的な消費者にはレンズとわからないという欠点もある。

- フード:HKMOO(12532)

- リアキャップ:HGOOI

- フロントキャップ:ORPBO(大型)

ビゾフレックスL39マウントはフランジバックは91.1mmと非常に長いため、中判カメラなど多くのレンズにマウントアダプターを介して装着することができる。

主なフランジバックは以下の通りである。

| マウント名 | フランジバック長(mm) |

| ニコン Z | 16 |

| ソニー E | 18 |

| ライカ L(Lマウントアライアンス) | 20 |

| ライカ M | 27.8 |

| シグマ SA | 44 |

| キヤノン EF | 44 |

| M42 | 45.5(中庸値) |

| ニコン F | 46.5 |

| ライカ R | 47.4 |

| ライカ S | 53 |

| コンタックス 645 | 64 |

| ビゾフレックス M | 69(だいたい) |

| ビゾフレックスL39 | 91(だいたい) |

レンズ構成は3群4枚で、エルマー(テッサー型)のように後群が貼り合わせてあるのか、ヘクトール13.5cmやタンバール9cmのように中玉が貼り合わせてあるのか、調べたところ、イタリアのWebサイトにヘクトール 12.5cmについて紹介してあるページがあり後者のようである。

上記サイトによると、ヘクトール 12.5cmの実焦点距離はいくつかの規格において表示上認められた公差プラスマイナス5%の範囲内(2024年現在、公式に焦点距離の誤差について規定している規格は見当たらず、他の規格情報と混同されている可能性もある)である 119.5 mmとのことで、ヘクトール 12.5cmのレンズ構成を探してネットをうろうろしているとき、12.5cmバージョンが販売される前にHektor 12cmとして少数流通していたという記述を数カ所で見かけたが、結局はオリジナルのLeitzプロジェクションレンズ・Hektor 120mm f/2.5と一貫して同じレンズだと考えるにいたっている。

また、ヘクトールの焦点距離バリエーションは300mm・120mm・85mmがあり、いずれも中玉が貼り合わせられているようだ。いくつかのサイトを見て情報を探したが出典元の記載がないサイトもあるため、レンズ構成の真偽がよりよくわかるレンズを分解しているサイトも探したがそれは見つからなかった。

2.使用感

HEKTOR 12.5cm F2.5の描写は、後の詳細を述べるが中判デジタルセンサーをカバーする広いイメージサークルと、ガラス4枚のシンプルな構成により、35mm判サイズのフィルム、デジタルセンサーともにやや軟調な立体感のある描写をする。焦点距離125mm +絞り開放F値 2.5は前後のボケも美しい。

LEICA S Typ007、LEICA M9、その他一眼レフカメラ、ミラーレスカメラで使用したが、レンズが少し重いこと以外は使用したすべてのカメラで問題なく使うことができた。

ライカM9はデジタルカメラだが、ライブビューができないため、レンジファインダーカメラを一眼レフに変更する機構、ビゾフレックス(以下VISOFLEX)を利用する。VISOFLEX−1であればVISO-L39レンズがそのまま装着できが、VISOFLEX-2とVISOFLEX-3はレンズ本体にOUBIO / 16446 / 16466Mと呼ばれる、L39-M変換アダプターを介して装着する。下写真は、ヘクトール12.5cm +OUBIO +VISOFLEX-3である。これをライカ M9に装着する。ここで述べたVISOFLEXはライカM10以降のデジタルカメラで使用するVISOFLEXとは別物である。ミラーレスカメラの時代になり、レンジファインダーカメラにミラーボックスを追加するVISOFLEXが不要になったとはいえ、紛らわしい名称をつけてくれたものだ。

下写真のレンジファインダーカメラにミラーボックスを追加するVISOFLEXについては、詳細な説明を別途ページをつくって書く予定である。

125mmで最短撮影距離が1.2mというのは、それほど被写体に寄れないため、一輪の花は余白を生かす構図の工夫が必要で、被写体が大きめなポートレートや犬などであれば、画面全体で撮ればボケが生きてくる。最短撮影距離を短縮する場合は延長チューブを使うことで補うことができる。

この最短撮影距離 1.2mは昔のレンズに一般的な焦点距離に対して10倍の法則が適用されている。昔のレンズ設計方法では、焦点距離の10倍よりも繰り出すとレンズ性能が悪化するための設計上の制限である。そのため、焦点距離の10倍よりも寄れるレンズはマクロ(マイクロ)と名称が付けられ通常撮影用レンズとは区分が異なる扱いとなっていた。現代ではレンズ設計手法の変革により、10倍の法則が適用されないレンズが増えている。

絞り羽根は枚数が多く、レンズ径が大きいため羽根の移動量も大きい、そのため絞り開閉動作を雑にやると絞り羽根が噛んで壊れてしまうので注意が必要だ。

中古店頭でレンズチェック中に、絞り羽根を無限から最小までストップを意識せずに一気に回したら、カメラ屋の親父に注意された。当時はそんなに脆いの?とも思ったが、中古レンズを長く使っているとごもっともなご意見だと思える。オールドレンズはラフに扱ってはいけない。所有しているレンズはそのとき購入したレンズだ。

中判デジタルカメラで撮影

本レンズのイメージサークルは広く、HASSELBLAD Xシリーズ(X1D、X2D、X907など)で使われている44mm x 33mmのセンサー、ライカ S typ007の45mm x 30mmセンサーで周辺減光などは見られないが、撮影像の縁部分ではわずかだが画像劣化が確認できる。

これらの中判デジタルセンサーの場合、35mm判換算0.8倍の係数をかけると焦点距離100mm相当のレンズとなる。

ハッセルブラッド Xシリーズは、レンズ側にライカ純正のOUBIO +ビゾレンズ / Rボディ用アダプター(14167)でRマウントに変換してから、HASSELBLAD X-LEICA Rマウントアダプターでカメラに接続する。

ただし、レンズ側にシャッター機構がないため、撮影にはXシリーズの電子シャッターを使う必要がある。

LEICA Sへの装着は、VISO-L39は、Fotodiox ProからS-VISO-L39アダプターが発売されている。以前探したときはこのアダプターはなかったと思うが、2024年8月に発売を確認している。こちらのアダプターは接続部の径がガード付きVISO-L39レンズよりも小さく見えるため、ヘクトール12.5cmの接続は可能と考えるが、実際に接続を試していないので、購入の際は装着可能か確認する必要があるだろう。

LEICA S Typ007で使用するときは、LEICA S-MAMIYA645アダプターとMAMIYA645-VISO-L39アダプターの2つを使ってVISO-L39レンズを装着している。以前、ハッセルブラッド−V-VISO-L39アダプターを試したときは、レンズ接続部の径が大きく、ガード付きVISO-L39レンズを装着することができなかった。

前述のとおりフランジバックが長いレンズであるため、カメラに装着できるアダプターを探してくれば、同じセンサーサイズのフジフィルム・GFXシリーズ、PENTAX 645などでも同様に使用可能だ。

3.まとめ

結論としてHEKTOR 12.5cm F2.5をまとめると、イメージ差クールが大きく中判デジタルセンサーで使用可能なレンズだ。レンズ枚数の少なさから抜けの良い描写をするけれど、最短撮影距離が標準状態では1.2mと寄れないレンズなので、近接撮影をしたいときは延長チューブを使って最短撮影距離を短くすることができる。

仕様・考察

125mmという焦点距離について

12.5cm、125mmという焦点距離のレンズは数えるほどしかない。135mmと同様にズームレンズに飲み込まれた焦点距離ということになる。

そんな中で、単焦点レンズで125mmを探して見つけたのはフジフィルムの6×8カメラ用の、EBC FUJINON GX M 125mm 1:5.6、キャノンEX-EE向けのキヤノン EX 125mm F3.5、あとはシネレンズ、大判レンズといったところだろうか。名前を挙げた2つのレンズは一般的な撮影者が使うカメラには適合しないので作例をみることも少ない。

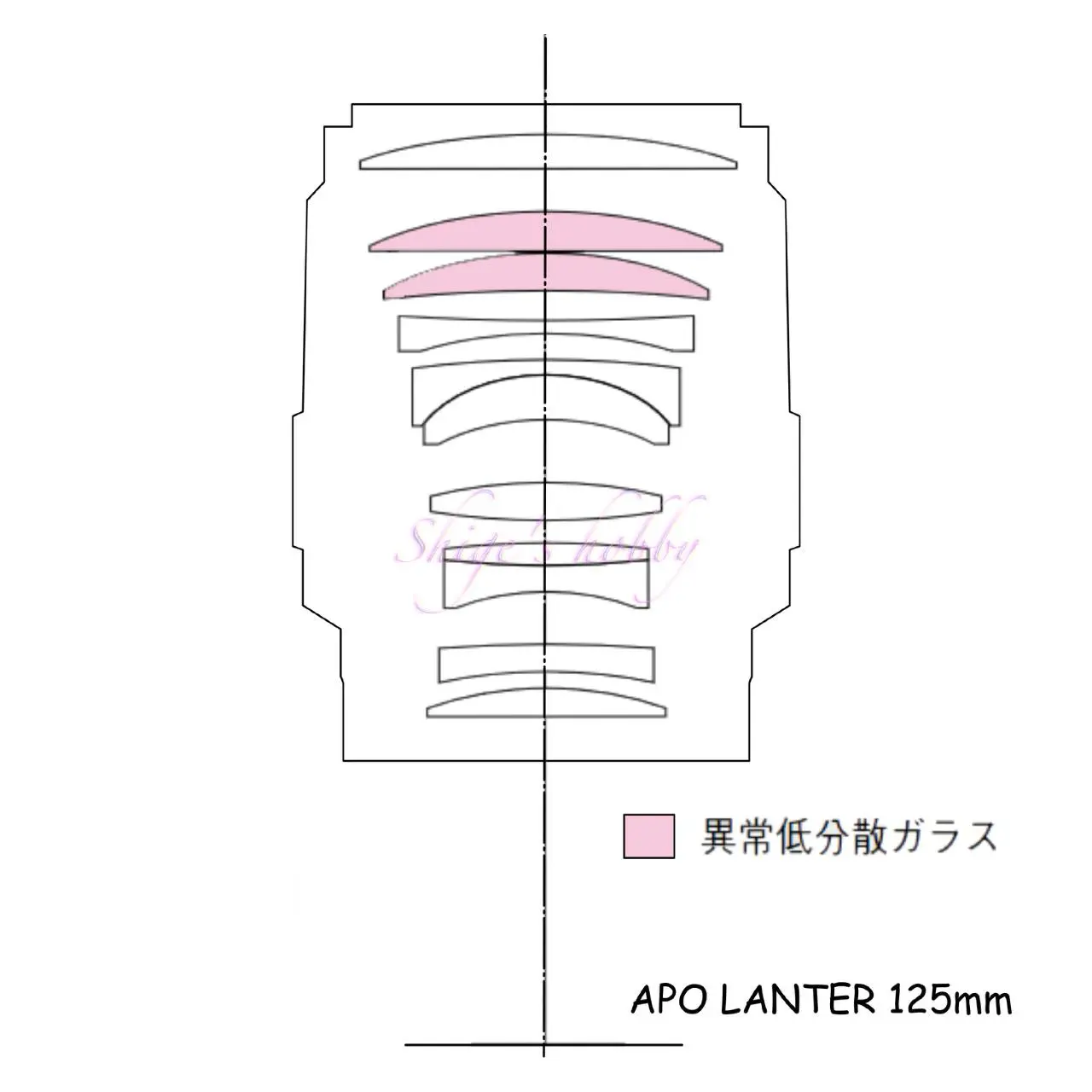

やはり、ヘクトール 12.5cmとマクロ・アポ・ランター 125mmが一般的な撮影者にはなじみやすいレンズだと思う。マクロ・アポ・ランター 125mmとヘクトール12.5cmは最短撮影距離以外のスペックは似ているが、マクロ・アポ・ランター 125mmはマクロという名前のとおり近接に強いレンズで、両者の描写や向いている撮影シーンは大きく異なるレンズだ。

| レンズ名 | HEKTOR | Macro APO LANTHAR |

| 焦点距離 | 12.5cm | 125mm |

| 最大絞り | 2.5 | 2.5 |

| 最小絞り | 22 | 22 |

| レンズ構成 | 3群4枚 | 9群10枚 |

| 絞り羽根 | 20枚 | 9枚 |

| 最短撮影距離(m) | 1.2 | 0.18 |

| レンズ長(mm) | 77(VISO-M) | 88.2(Nikon Ai-S) |

| レンズ最大径(mm) | φ63 | ⌀76 |

| フィルター径(mm) | 58 | 58 |

| 重量(g) | 728(VISO-M) | 690 |

| リリースから販売終了 | 1949〜1960 | 2001.06〜2007.03 |

| 定価 | – | 95,000円 |

参考情報

- Leica Wiki HEKTOR 12.5cm

- Canon Leica-R Compatibility Database

- List of camera flange distances

- 12,5cm f/2,5 HEKTOR PP.Ghisetti

- LEITZ HEKTOR 85MM F/2.5

- Fotohandel Delfshaven

- 表示上の誤差について

- キヤノン EX 125mm F3.5

- EBC FUJINON GX M 125mm 1:5.6

更新履歴

- 2025.7.8

- 2024.08.10

広告

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

- LEICA Rレンズ・Ads by Rakuten

- LEICA L39 レンズ・Ads by Rakuten

- LEICA M レンズ・Ads by Rakuten

- ライカレンズ・Ads by Amazon

- ライカデジタル・Ads by Amazon

- ライカボディ・Ads by Amazon

- ライカアクセサリー・Ads by Amazon

- ライカ書籍・Ads by Amazon

- LEICA R-Adapter-L (16076)・Ads by Amazon

- LEICA R8・Ads by Rakuten

- ヘクトール 12.5cm・Ads by Rakuten

- VISOFLEX・Ads by Amazon

- HASSELBLAD X・Ads by Amazon

- LEICA S-VISO-L39アダプター・Ads by Amazon

Amazon Prime Sale

Be First to Comment