Last updated on 2025-11-03

ライカ・ズミルックス 35mm F1.4 チタンカラーをフィルム、デジタルレンジファインダーカメラ、ミラーレスカメラで使用したレビューと写真作例

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

目次

ギャラリー

写真作例の撮影は以下のカメラを使用した。

- HEXAR-RF +KODAK ELITE CHROME 100 +NIKON COOLSCAN-V

- LEICA M6 TTL +KODAK ELITE CHROME 100 +NIKON COOLSCAN-V

- LEICA M10

- LEICA M-P typ240

- LEICA M8.2

レビュー

1.概要

ズミルックス M 35mm F1.4 2代目は1967年から約2.8万本製造されたレンズ。

チタン色は1990年から1992年の3年間作られて、その間の製造本数がブラックと合わせて4500本で、そのうち何割かがチタン色なので、製造本数としてはその半分の2000本程度と考えるのが妥当であろう。

本レンズはブラックの別色として、このチタン色はあるがシルバー色はない。初代に位置づけられる初期型ズミルックスはブラックとクローム仕上げがある。

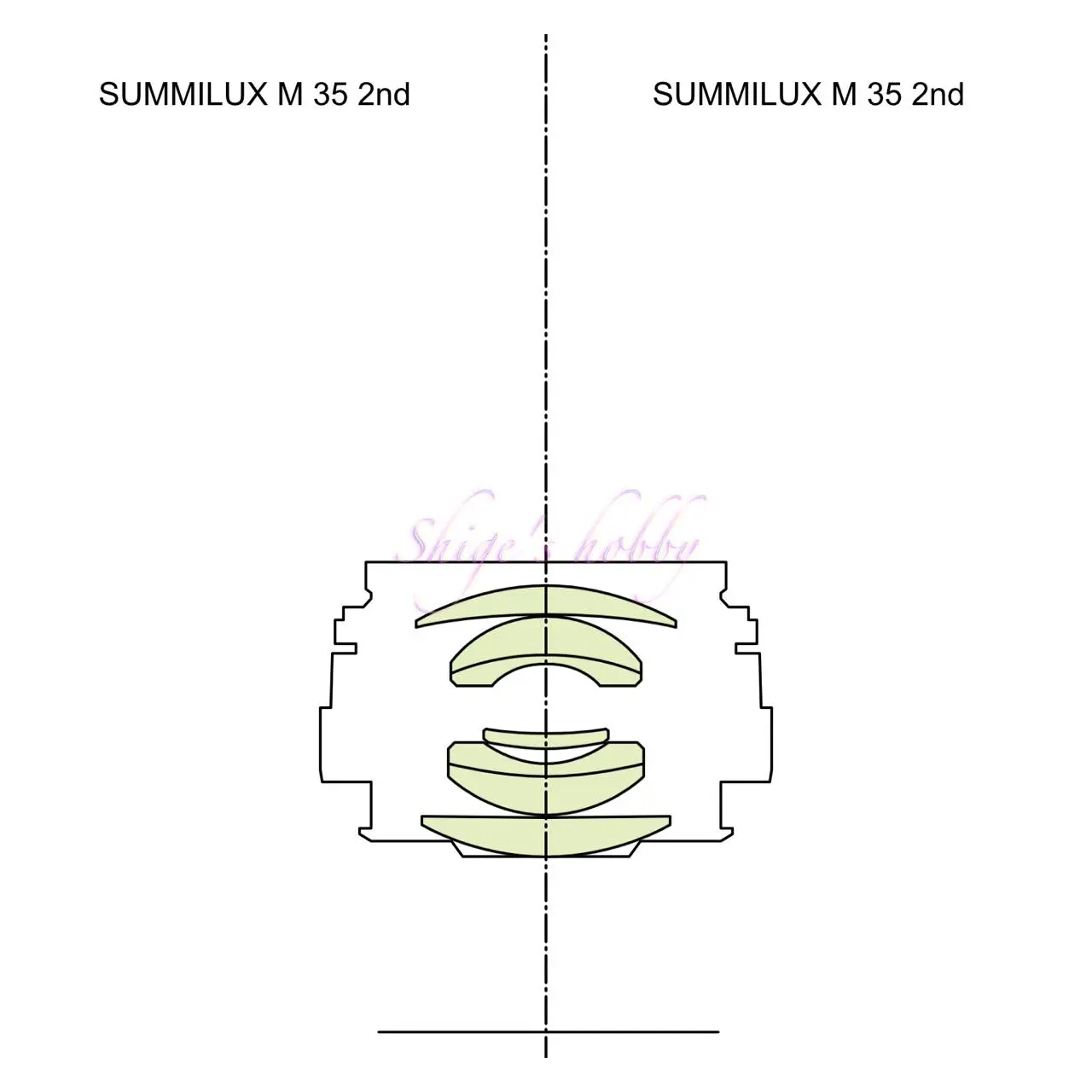

レンズ構成は5群7枚、フードは12504が適合品である。そのほかズミクロン35mmで使用されIROOAフードも装着は可能だ。

フィルターはレンズ前面にネジは切られておらず、先述の12504フードにシリーズ7フィルターを挟み込む。

2.使用感

ズミルックス M 35mm F1.4 2代目の写りは製造年代が新しく状態の良いレンズであることもあり、絞り開放F1.4の撮影結果をみても、中心部は整った描写で、周辺光量落ちは見られるが使えないほど画像が暴れることはない。デジタルM型ライカ、ヘキサーRF、ライカ M6の二重像合致でのピントあわせにも苦労することはない。

最短撮影距離が1mなので、寄れないレンズだがこの制約も含めて楽しむレンズだと思っている。ミラーレスカメラを使うと補助ヘリコイドを使えば寄れるけれど、そこまでして寄るレンズでもないだろう。

一時期、レンズ状態のよろしくない、古いストッパー付きのズミルックス M 35mmを所有していた。

こちらの撮影結果は周辺部でたいそうな暴れ方をしていた。このようなレンズが好きな人にはたまらない品だったかもしれない。

世の中のズミルックス35mmのくせ玉・暴れ玉の印象はこのようなレンズのレビューが元になっていると思われる。

■フィルムレンジファインダーカメラ

フィルムカメラ+リバーサルフィルムで使用すると、レンズのクセよりもフィルムの性格を素直に反映した写真を得ることができる。絞り開放における周辺部の乱れはレンズの個性だろう。

LEICA M6 TTLはファインダー枠0.85版を使用していたので、ファインダーに重像によるピント合わせはそれなりにできたが、それでもフィルムカメラの場合は撮影結果の出来を考えて一段程度絞りたくなった。

0.85倍ファインダーのカメラはファインダー枠の最広角は焦点距離35mmで35mm~135mmに対応している。

もっとも一般的な0.72倍ファインダーは広角側28mm〜135mmまで対応、低倍率の0.58倍ファインダーは28mm〜90mmに対応している。

HEXAR-RFの広角側を重視した0.68倍ファインダーは、このレンズを絞り開放で使う場合、レンジファインダーカメラの二重像合致でピントをあわせる難易度は高く、日中は常にF2かF4程度に絞って使っていた。絞り開放で撮影した作例はあるがピント位置に納得のいく物がほとんど無かった。

■デジタルレンジファインダーカメラ

LEICA M10とM-P typ240は35mmフルフレーム・2400万画素センサーを搭載したデジタルレンジファインダーカメラで、フィルム判と同じ感覚で撮影できる。

デジタルカメラは2000万画素程度になるとフィルムよりも解像感があるため、絞り開放では中心部と周辺部の描写の差が気になる場面もあった。やはりこのレンズは中央部の主被写体を浮かび上がらせる用途に向いたレンズということになる。

LEICA M8はイメージセンサーにAPS-Hサイズ・1000万画素センサーを搭載しており、センサーサイズは35mmフィルム判より小さいため、撮影焦点距離は実焦点距離35mmにセンサーサイズから導かれる換算係数1.33倍した47mm相当となり撮影画像はレンズ周辺部がカット(クロップ)された状態で記録される。このレンズを使うときファインダーフレームは47mm相当が表示されるため、撮影範囲の把握に特別な意識は必要ない。外付けファインダーを使う場合は、47mm相当に近い50mmの外付けファインダーを利用することになる。

レンズの描写はクセがもっともあらわれる周辺部をカットするため、撮影結果は35mmフルフレームセンサーカメラの結果よりもクセが少なくみえる。

また、このレンズは無改造だとLEICA M8のマウント内部と干渉するため、ライカにてレンズのM8対応改造を依頼する必要がある。自身が依頼したときは約一ヶ月で完了した。ライカM8の設計ミスのようにも思われ、無償対応してくれてもよさそうだが費用が1万円程度だったこともあり有償で対応を依頼した。

■ミラーレスカメラ

ライカ SL typ601はフルフレーム・2400万画素センサーを搭載したミラーレスカメラで、ミラーレスカメラは電子ビューファインダーを使用することでピント位置を正確に合わせることができる。

ピント位置をより正確にするために、構図をあわせピント位置に表示拡大フレームを移動してピント位置を合わせる。そして、ピント位置調整後に構図を変更しないという作法を徹底する必要がある。

中判デジタルセンサー(44mm x 33mm)のHASSELBLAD X2D-100Cで使用したところ、マウントアダプターの精度問題の可能性が高いが、絞り開放ではオーバーインフ気味で無限から10mに近寄ったところで無限となっている。F4程度に絞ると無限位置でも無限になる。

また、撮影結果は下のように周辺部が完全にけられており、フードを外しても絞っても結果は変わらない。

これはレンズのイメージサークルは35mmフィルムに対して最適化されているためで、中判デジタルセンサーには適合しない事がわかった。

下作例にあらわれているように、逆光時に絞り開放で撮影するとフレア気味でゴーストが発生する場合がある。順光時はまったく問題はない。

手持ちのレンズは2008年に中古で購入し、製造番号360万台で1992年に製造されている。そして、レンズ鏡筒には懐かしの“sh”マーク(シイベルヘグナーの正規輸入品の印)がついている。

シイベルヘグナーは1974年からライカ製品の正規代理店をしていたが、2005年にライカジャパンが設立されたときに代理店で無くなっている。いまも中古市場に”sh”マークの付いたレンズを見かける。しかし、正規輸入品であろうが並行輸入品であろうが、ライカの品質は同じなのでこのマークに特別な意味は無いと思う。以前は保証に関して優遇があったのかもしれないけれどすでに関係の無い話だ。

3.まとめ

結論としてズミルックス M 35mm F1.4 2代目をまとめると、絞り開放ではレンジファインダーカメラでのピント合わせがシビアだが、ピント面の解像度は高く周辺部の暴れもそれほど大きくは無い。

順光時は問題ないが、逆光時に絞り開放で撮影するとフレア気味になり、ゴーストが発生する場合がある。

非常にコンパクトなレンズでレンジファインダーカメラとの組み合わせはちょうどよい大きさで、写欲を増す効果がある。

仕様・考察など

ズミルックス M 35mmは製造期間が28年と長期にわたるため、M3用眼鏡付き、フォーカスレバーストッパー付き、色違いなどバリエーションは多い。

眼鏡付きレンズはライカM3向けのレンズで、ズミクロン 35mm F2の眼鏡付きなどと同様に、50mmのファインダー枠を眼鏡で35mmに拡大する。最短撮影距離が0.65mまで短くなるのは利点の一つだ。

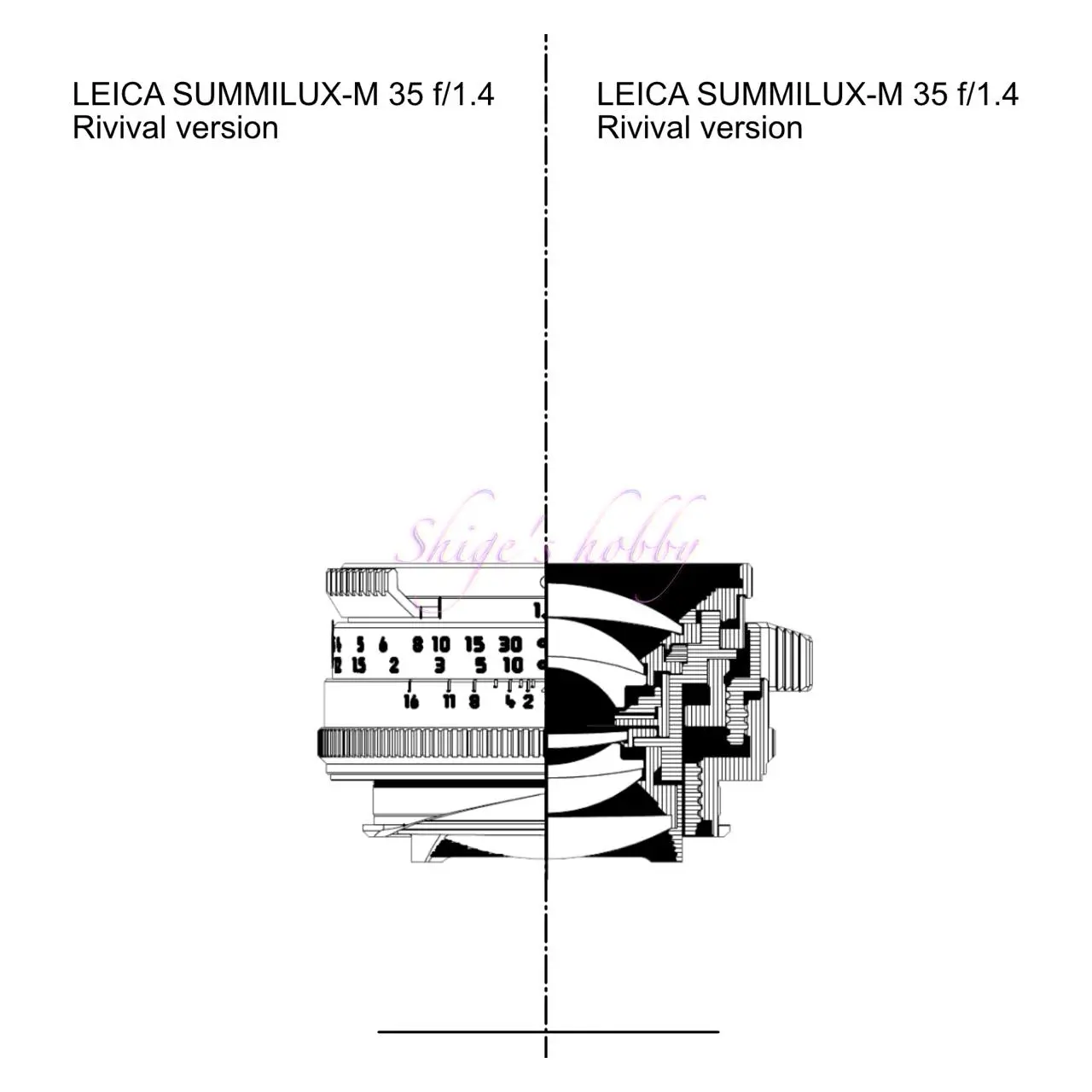

2022年11月には初代の外観を復刻したレンズを、クラシックシリーズ・ズミルクス 35mmとしてライカ自身が発売している。クラシックシリーズは、ノクチルクス 50mm F1.2とズマロン 28mm F5.6が販売されており、ラインナップ3本目が球面ズミルクス 35mmとなる。

こちらには、他のクラシックシリーズ同様に、フードなどとセットで販売されており、OLLUXと12504を模した専用フードが付属する。

この商品は2024年現在市場にはそれなりに在庫があるようで、中古でもちょくちょく見かける。定価が66万円(消費税10%込み)なので、今後どういう価格推移をするかは製造数次第だろう。今までの価格推移からすると10年くらいは価格は徐々に下落するか、定価程度の価格を維持するため、即効性を狙う転売屋さん向けのすぐに値上がりする商品ではなく、いだろう。楽しみながら使っていて気づいたらあがっていたというのが理想だ。

このクラシックシリーズは、ライトユーザー向けに中華メーカーなどがライカオールドレンズの構成を模したレンズを安易かつ安価で投入している事へのライカなりの回答かもしれない。

上図はライカ公式の図を引用し比較のためサイズを当方で調整しているため比較図は厳密では無い。

| 項目 | ストッパー付き | 眼鏡付き ストッパー付き | 2代目 | 眼鏡付き | 復刻 11301 復刻スチールリム |

| 焦点距離(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

| 最大絞り | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |

| 最小絞り | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| レンズ構成 | 5群7枚 | 5群7枚 | 5群7枚 | 5群7枚 | 5群7枚 |

| 絞り羽根 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| 最短撮影距離(m) | 1.0 | 0.65 | 1.0 | 0.65 | 1.0 |

| レンズ長(mm) | 29? | 29? | 28(チタン色実測) | ? | 26 |

| レンズ最大径(mm) | 53 | 53 | 52(チタン色実測) | ? | 66.5 (ストッパー含む) |

| フィルター径(mm) | E41 – A46.5 | E41 – A46.5 | Series 6 | Series 6 | 46 |

| レンズフード | OLLUX | ← | 12504 | 12504 | 専用フード |

| 重量(g) | 245 | 195 | 222(チタン色実測) | ? | 200 |

| リリース年 | 1960-1966 | 1960-1966 | 1967- | 1967- | 2022 |

参考情報

- SUMMILUX-M 35mm F1.4-2@Leica wiki(English)

- SUMMILUX-M 35mm F1.4@Leica wiki(English)

- SUMMILUX-M 35mm Revival version

寄付

広告

- 広告リンクの商品は商品写真、価格、送料などを複数サイトで比較し商品の妥当性を確認してから購入をお勧めする。

- LEICA Rレンズ・Ads by Rakuten

- LEICA L39 レンズ・Ads by Rakuten

- LEICA M レンズ・Ads by Rakuten

- ライカレンズ・Ads by Amazon

- ライカデジタル・Ads by Amazon

- ライカボディ・Ads by Amazon

- ライカアクセサリー・Ads by Amazon

- ライカ書籍・Ads by Amazon

- LEICA R-Adapter-L (16076)・Ads by Amazon

- LEICA R8・Ads by Rakuten

- Leica 35mm f/1.4 Summilux-M・復刻・Ads by Amazon

- Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH シルバー ・Ads by Amazon

- Leica 35mm f/1.4 Summilux-M ASPH ブラック・Ads by Amazon

Amazon Prime Sale

更新

- 2025.11.2

- 2024.11.7

- 2023.03.02:改稿

- 2022.08.06:初稿

Be First to Comment