LEICA APO MACRO ELMARIT R 100mm F2.8をフィルムカメラとデジタルカメラで使用したレビューと写真作例

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

目次

ギャラリー

写真作例の撮影は以下のカメラを使用した。

レビュー

1.概要

APO MACRO ELMARIT R 100mm F2.8は1986年にリリースされた、ライカRマウント向けマクロレンズ。

主な仕様は以下の通りで、詳細な仕様は表に載せている。

- 開放F値 2.8

- レンズ構成 6群8枚

- 絞り羽根 7枚

- 最短撮影距離 0.45m

- 最大撮影倍率 1:2

- ELPRO 1:2-1:1 FOR R 2.8/100 使用時 1:1

- フード 組込引出式

- フィルター径 60mm(E60)

1986年から2000年の間に2万本が出荷されたとの記録がLEICA WIKIに記載されている。

Rマウントのバリエーションは、3-CAM、R-CAM、ROM付きが存在する。

2.使用感

APO MACRO ELMARIT R 100mm F2.8は、APO MACRO ELMARITの頭文字をとってAMEとも呼ばれる、ライカRレンズで有名なレンズの一つだ。レンズの出荷本数が多いためか中古市場では比較的良く見かける。

レンズフードは内蔵式でレンズ先端に装備されているフードを引き出して使う。

フードにはストッパーがないためルーズな印象を受ける。こんなことは経験したくないけれど、レンズ落下時は固定されていない方がダメージが少ない可能性もあるため、どちらがよいかは好みの問題だろう。

マクロレンズなので、フォーカスリングは約40mmと幅広、ヘリコイドの回転角は約720度あるため、正常な個体であれば適度なヘリコイドの粘りで精密なピント合わせが可能だ。

2000年代のレンズのトレンドはマクロレンズに限らず、デジタル時代に合わせて解像度重視の傾向だ。

このレンズは設計が古いこともありライカマクロレンズの系統を受け継ぐ柔らかな描写が持ち味だ。

十分な幅でなめらかなフォーカスリングを回して、ファインダーに写るピント位置を見ながら、狙った場所を探していると、マニュアルレンズを操作している醍醐味が味わえる。

同じマクロレンズのLEICA TL・APO MCRO ELMARIT 60mm F2.8をオートフォーカスで使用すると、目視で分かるピント位置でフォーカスが止まってくれないことがありストレスを感じることがある。

結局、このレンズはマニュアルフォーカスで使うことがおおいけれど、レンズはオートフォーカスレンズなので、フォーカスリングにトルクがないため、フォーカス操作には慣れが必要だった。

マウントアダプター

■フィルム一眼レフカメラ

APO MACRO ELMARIT R 100mm F2.8をLEICA R8とKODAK ProImage100で撮影した結果をみると、ネガフィルムの粒状感とレンズの持つ全面で解像度の高い描写がよくマッチしている。

ネガフィルムの結果をみるかぎりISO400程度の粗いモノクロームで使用するとレンズの持つ解像度の高さとマッチして楽しめそうだ。

フィルムカメラのLEICA R8は標準のユニバーサルスクリーン(14343)で絞り開放から問題なくピント合わせ可能である。

■デジタル一眼レフカメラ

APO MACRO ELMARIT R 100mm F2.8をDigital Module Rで撮影した画像は、カメラのイメージセンサーが35mmフィルム判に対して小さいため、表示の焦点距離を1.37倍した焦点距離分を切り取った(クロップした)範囲が撮影される。焦点距離90mmは35mm判換算焦点距離で137mmとなる。

デジタルカメラでは粗が見えやすい周辺部がカットされるため、より解像感の高い画像を得ることができ、猫の毛並みも美しく再現されている。

APO MACRO ELMARIT R 100mm F2.8はDMRの標準のユニバーサルスクリーン(14392)で問題なくピント位置を決めることができた。別売りの中央部のピント精度を高められるマイクロプリズムスクリーンが必要な場面はほとんど無かった。DMR専用のフォーカシングスクリーンは35mmフィルムより小さなセンサーサイズに合わせるため、スクリーン内側に撮影範囲を示す四角い枠がある。

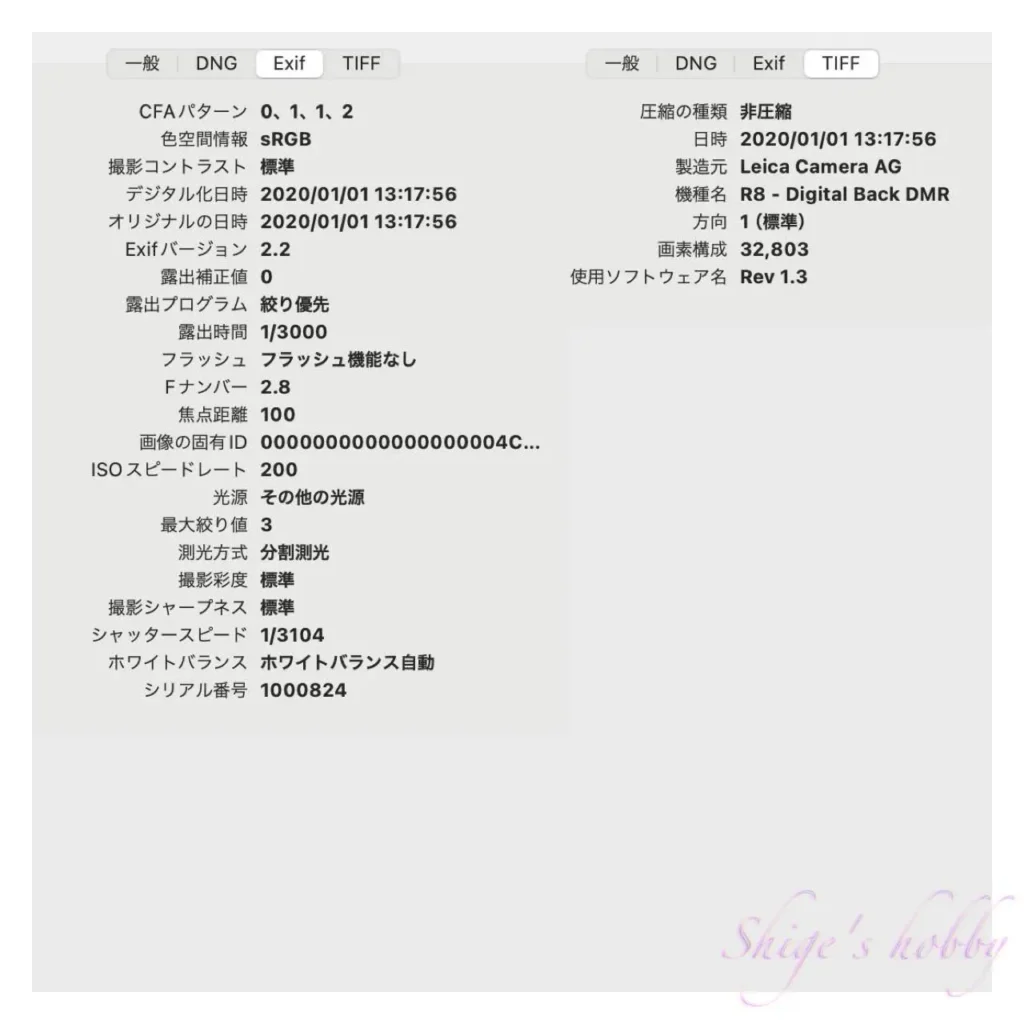

DMRはROM端子付きレンズを装着して撮影すると、Exif情報に焦点距離、設定した絞り値などが記録される。以下の例では、焦点距離100mmで絞り開放のF2.8で撮影していることがわかる。しかし、一部のROM端子付きレンズはExifヘのデータの受け渡し情報にばらつきがあり、下図を見ると最大絞り値3と四捨五入されている。また、焦点距離が伝わらなかったり、絞り値が伝わらなかったりとライカ・アナログとデジタル時代の狭間で仕様にブレが見られる。

CANON EOS 1Ds Mk-IIIは2000万画素の35mmフルフレームセンサー搭載したデジタル一眼レフカメラで、APO MACRO ELMARIT R 100mm F2.8はこの解像度に問題なく対応している。

レンズはレンズ後端の出っ張りが無いため、レンズ装着に敏感なEOS-1Ds MK IIIで問題なく使用できた。

Rマウントの広角レンズはレンズ後端とミラーボックスのセンサーが干渉しカメラがエラー20(Err 20)を表示してとなり使用できないこともあるため注意が必要だ。

センサーサイズが小さなEOS-1D Mark-IV、EOS 7Dはこのレンズを問題なく使用できる。センサーサイズによる焦点距離の変化はEOS-1D Mark-IVが1.3倍で130mm、EOS 7Dが1.6倍で160mmとなる。

EOSシリーズは基本的にオートフォーカス前提のカメラなのでマニュアルフォーカス時のピントピークのとらえ加減は、MINOLTA α系のハイエンドカメラの方がやりやすい。しかし、APO MACRO ELMARIT R 100mm F2.8に関してはEOS-1 Ds MKIIIとEOS-1D Mark-IVに搭載された標準スクリーンでピント合わせに問題はない。

■ミラーレスカメラ

LEICA SL Typ601は2400万画素の35mmフルフレームセンサーでCANON EOS 1Ds MK-IIIより2割ほど画素数が多い。2割程度の画素数の増しはほとんどその差を感じることはない。

両カメラは2400万画素センサーを搭載しており、センサーサイズは異なるが、どちらのカメラで使用しても十分に実用的な解像度とピンと面のキレをみることができる。

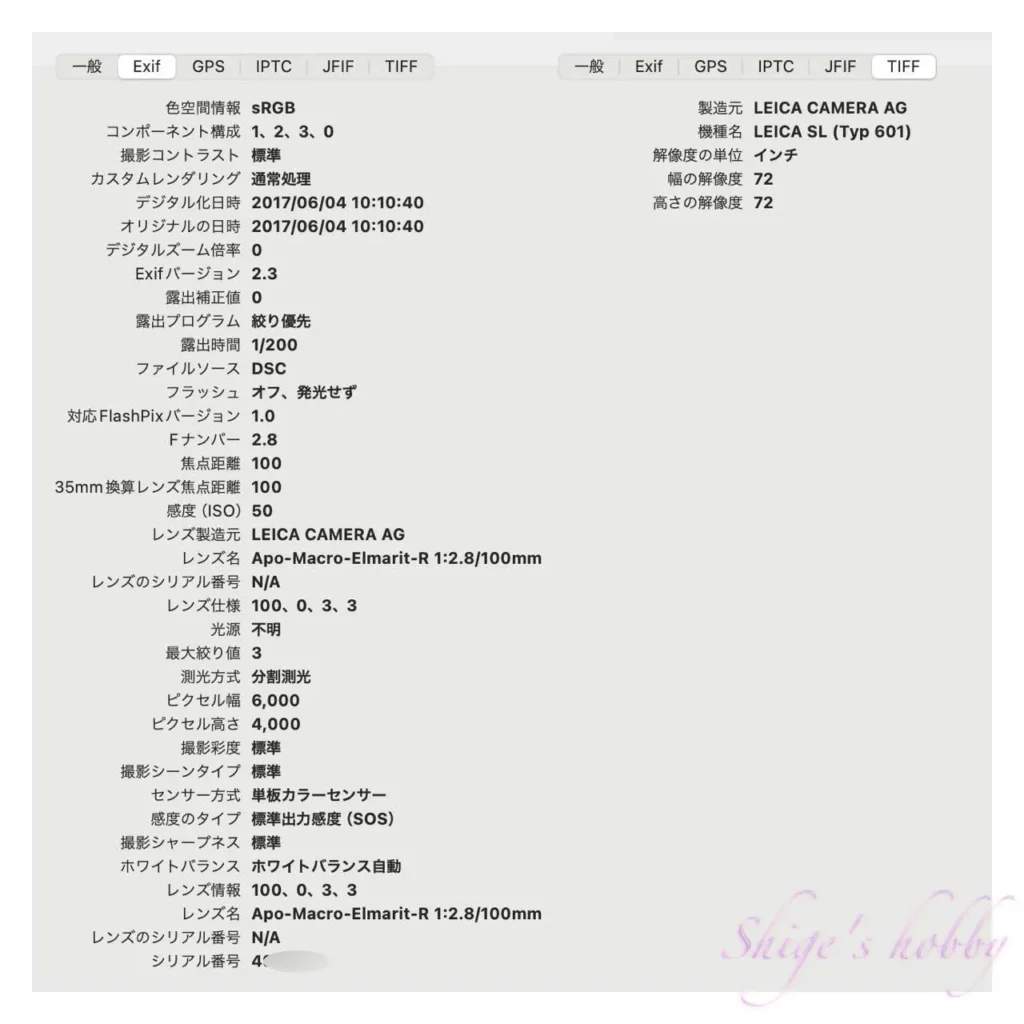

デジタルミラーレス・ ライカ SL typ601とライカ純正のマウントアダプター、LEICA R-Adapter-L (16076)で使用した場合、焦点距離と絞り値などがEXIFに記録される。これはメモをとらないものぐさな人間にとっては大変有用だ。

EVFの使えるミラーレスカメラでは、ピント位置拡大機能により一眼レフカメラよりも精度よくピント位置を決めることができる。

しかし、EVFが使えるデジタル時代は、慎重にフォーカシングすればピント位置の問題はない。

機種によっては手ぶれ補正をボディ側でおこなってくれるため、フィルム時代からは想像できないカメラ進化の過程を体験していると言える。

HASSELBLAD X2D-100Cは中判デジタルセンサーを搭載したミラーレスカメラで、センサーサイズは35mmフィルム判よりも大きい。

APO MACRO ELMARIT R 100mm F2.8はイメージサークルは広く、HASSELBLAD X2D(X1D / X1DII / X907 / FUJI-GFX)で採用されている44*33mmの中判デジタルセンサーの範囲を完全にカバーしている。

35mmフィルム判にたいする焦点距離の換算係数は0.8倍となっており、イメージサークルが中判デジタルセンサーをカバーしていれば、72mm相当の中望遠レンズとなる。作例はトリミング無しの44*33mmの中判デジタルセンサーの出力画像を縮小している。

3.まとめ

結論としてAPO MACRO ELMARIT R 100mm F2.8をまとめると、Rマウントのハーフマクロレンズで通常の用途においてはこの程度よれれば十分である。オプションのELPROを装着すると等倍撮影も可能だ。

マクロレンズらしい滑らかなフォーカスフィーリングで回転角も十分なため操作性はよく、描写は近接時の柔らかな描写が印象的で中望遠マクロレンズとしては出色のレンズだ。

絞り開放では、一眼レフカメラの場合はピント位置の把握が難しい場合もあり、フォーカシングスクリーンをピント重視のマットに変更する必要がある。その点ミラーレスカメラは電子ビューファインダーの拡大機能によりピント位置の設定が容易で非常に使い易くなる。

仕様・考察など

競合レンズ

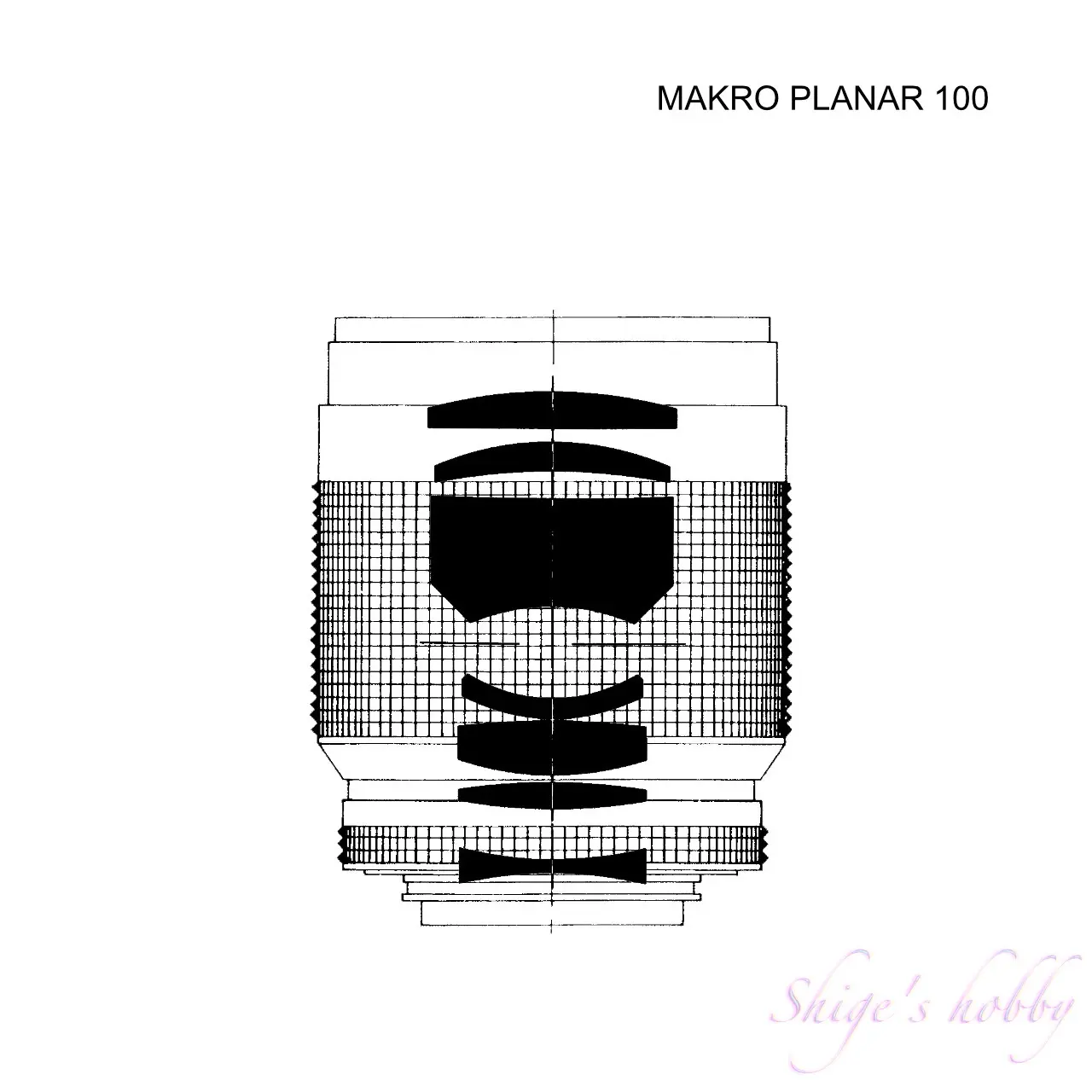

AME100とくらべるレンズとしては、同じマニュアルフォーカスのYashica/CONTAXマウントのCARL ZEISS MAKRO PLANAR 100(以下、MP100)がふさわしいだろう。

CARL ZEISSでは、マクロの表記がMAKROになっており、これはドイツ語の「大きな、大きい」という単語の表記を使っているためだ。余談だがニコンのマクロレンズはマイクロ ニッコールという呼び方をする。ニコンのマイクロ表記の由来については、ニコン千夜一夜:第二十五夜 Ai Micro Nikkor 55mm F2.8 (前編)が参考になる。

等倍マクロ or ハーフマクロ

2つのレンズがリリースされたのは、AME100が1986年、MP100が1985年とほぼ同じで、設計や製造技術はほぼ同じレベルにあったと考えられる。

仕様における2つのレンズの大きなは、両者は同じ焦点距離 100mm、同じ最短撮影距離 0.45mの仕様にもかかわらず、レンズの撮影倍率が異なる点だ。

2つのレンズの撮影倍率は以下の通りである。

- AME100はレンズ単体で撮影倍率 1:2のハーフマクロ

- MP100はレンズ単体で撮影倍率 1:1の等倍マクロ

- 等倍マクロ、ハーフマクロの違いは、ネットで調べればたくさんの情報がある。その内容を要約すると、ある対象物を撮影したとき、フィルムもしくはセンサー上で、撮影対象が実物と同じ大きさになる状態を等倍 1:1といい、半分の大きさになる状態をハーフ 1:2と呼んでいる。

- デジタルカメラはセンサー上の画像をモニターで見るため、実サイズと撮影された対象の大きさを比較することが困難なので、等倍、ハーフという表記はデジタルカメラでは実感しづらい表記だ。

等倍マクロは被写体を大きく捉えることができるけれど、ハーフマクロでも十分な場面は多い。

AME100は最大撮影倍率を等倍(1:1)にするためには、ELPROと名付けられたレンズ前面にねじ込むオプションレンズを使う必要がある。このELPROは60mmのフィルター部分にねじ込み装着するため、これを装着するとフードが引き出せなくなる。

フォーカス方式

2つのレンズは採用しているフォーカス方式が異なる。

- AME100 フロントフォーカス式

- フロントフォーカス式は前群レンズのみの移動でピント位置を合わせる方式で、フォーカス位置によって焦点距離が変化する特徴がある。

- MP100 全群繰り出し式

- 全群繰り出し式は、前群、後群の両方が移動することでピント位置を合わせる方式で、フォーカス位置によって焦点距離は変化せず、収差などの変動少ない特徴がある。

この繰り出し方式の違いは、設定した性能を達成するための手段の違いとなる。

先ほどの等倍マクロ、ハーフマクロが設定した性能の1つで、その他コストや描写性能も設定した性能となる。

レンズ長さ比較

このフォーカス方式の違いによる撮影時におけるレンズサイズの変化が興味深い。

焦点距離∞時のレンズ長さはAME100が105mm、MP100が87mmとAMEが長くなるため、収納時においてはMP100はコンパクトと言える。

最短撮影距離時のレンズ長さはAME100が152mm、MP100が172mmとMPが長くなり、MP100は撮影時のカメラの重量バランスの変化が大きくなる。撮影者によっては気になる点かもしれない。

- レンズ長さはレンズフランジバックの違いを考慮すると2mm程度差がある。ここではサイズが逆転することを示したいので、フランジバックの差は無視している。

全群繰り出しが等倍マクロの条件ではなく、AME100のフロントフォーカスを含む他のフォーカス方式でも撮影倍率を等倍にすることもできる。所有しているHASSELBLADのHC 120mmはフロントフォーカスで等倍マクロとなっている。

Yashica/CONTAXマウントにはあまり縁が無く実際にこのレンズは使ったことはないため、繰り出し時の写真がないため、MAKRO PLANAR 100の兄貴分である、CONTAX 645 APO MAKRO PLANAR 120mmがMP100と同じ全群繰り出しなので以下に写真を載せる。MP100の全繰り出し状態は参考情報のLens.DBサイトで見ることができる。

CONTAX 645 APO MAKRO PLANAR 120mmは、等倍撮影可能なレンズである。APOが付いているとおり、一般的なレンズより色収差の補正にいても優れたレンズだ。

中望遠マクロレンズは、TMRON 90mm、ZEISS 100mm、NIKON 105mm、その他各社から多くの優秀なレンズがリリースされ、撮影者にとっては選びがいのある焦点距離のレンズだ。

| 項目 | AME | MAKRO PLANAR |

| 焦点距離(mm) | 100 | 100 |

| 最大絞り | 2.8 | 2.8 |

| 最小絞り | 22 | 22 |

| 絞り羽根 | 7 | 8 |

| レンズ構成 | 6群8枚 | 7群7枚 |

| 最短撮影距離(m) | 0.45 | 0.45 |

| レンズ長(mm) | 104.5 | 86.8 |

| レンズ最大径(mm) | 73 | 76.4 |

| フィルター径(mm) | 60 | 67 |

| 重量(g) | 760 | 740 |

| フード | 組み込み | 67mmネジ込み(G13) |

| マウント | ライカR | Y/C |

| 製造年 | 1986年 | 1985 |

| 製造本数 | 20,000 | ? |

- レンズ構成図は各社のPDFより引用し、サイズはこちらで調整しているため、厳密ではない。

参考情報

- APO MACRO ELMARIT 100mm F2.8 Leica wiki

- Canon Leica-R Compatibility Database

- ニコン千夜一夜:第二十五夜 Ai Micro Nikkor 55mm F2.8 (前編)

- LEND.DB Carl Zeiss Makro-Planar T* 100mm F/2.8 [AE]

- カメラ用語の散歩道 第15回:像倍率と撮影倍率(前編)・デジカメWatch

- 目からうろこ!並木隆の花撮影術|あなたの知らなかったマクロレンズの使い方・カメラのキタムラ ShaSha

- デジタルカメラ Q&A回答「レンズのフォーカス方法と特徴を教えてください。」・フジフィルム

- R型ライカのすべて/著者:中村信一/朝日ソノラマ編 Ads by Amazon

広告

- 広告リンクの商品は商品写真、価格、送料などを複数サイトで比較し商品の妥当性を確認してから購入をお勧めする。

- LEICA Rレンズ・Ads by Rakuten

- LEICA L39 レンズ・Ads by Rakuten

- LEICA M レンズ・Ads by Rakuten

- ライカレンズ・Ads by Amazon

- ライカデジタル・Ads by Amazon

- ライカボディ・Ads by Amazon

- ライカアクセサリー・Ads by Amazon

- ライカ書籍・Ads by Amazon

- LEICA R-Adapter-L (16076)・Ads by Amazon

- LEICA R8・Ads by Rakuten

更新履歴

- 2025.10.31

- 2025.3.31

- 2024.10.18

- 2024.2.9:改稿

- 2022.01.31:初稿

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/235400df.ee477efc.235400e0.6479c974/?me_id=1217830&item_id=11096018&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Femedama%2Fcabinet%2F9102%2F2442020009102_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0f8addca.6e306624.0f8addcb.b7dc3dde/?me_id=1191940&item_id=11729097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnaniwa%2Fcabinet%2Fseco_sku18%2F2221070406891-01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0f8addca.6e306624.0f8addcb.b7dc3dde/?me_id=1191940&item_id=11744576&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnaniwa%2Fcabinet%2Fseco_sku54%2F2222050237382-01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/06ddf1d8.b245f6d5.06ddf1d9.44d5c3c5/?me_id=1202242&item_id=12372360&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmapcamera%2Fcabinet%2Fused_3162%2F3717020481159_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

Be First to Comment