大口径中望遠マクロ・APO LANTHAR SL 125mm F2.5

フォクトレンダー・マウロ アポ ランター(ランサー) SL 125mm F2.5のレビューと写真作例。

目次

ギャラリー

- 写真作例の撮影はHASSELBLAD X2D-100Cとソニー・α7(ミラーレスデジタルカメラ)

レビュー

1.概要

MACRO APO LANTHAR SL 125mm F2.5は最短撮影距離が18cmと短く寄れる等倍中望遠マクロレンズ。

外観はフードを付けて完成するデザインで、前玉保護のために装着する58mmフィルターもフードが隠してくれる。

しかし、M42スクリューマウン判は、レンズ位置を調節する機構がないため、角形フードの位置がズレるという欠点がある。

レンズマウントは、ニコンAi-S、ペンタックスK、M42、キヤノンEF、ミノルタAマウント、オリンパスOM、ヤシカ・コンタックスなど多くのマウント形式でリリースされている。

最後発のキヤノンEF版以外は電子接点を持たずマウント形状の変更だけをおこなっている。中古市場でよく見かけるのはNIKON Ai-Sで、それ以外のマウントはそれほど数が出ていないと考える。

- 等倍マクロ、ハーフマクロの違いは、ネットで調べればたくさんの情報がある。その内容を要約すると、ある対象物を撮影したとき、フィルムもしくはセンサー上で、撮影対象が実物と同じ大きさになる状態を等倍 1:1といい、半分の大きさになる状態をハーフ 1:2と呼んでいる。

- デジタルカメラはセンサー上の画像をモニターで見るため、実サイズと撮影された対象の大きさを比較することが困難なので、等倍、ハーフという表記はデジタルカメラでは実感しづらい表記だ。

2.使用感

MACRO APO LANTHAR SL 125mm F2.5は、中判デジタルセンサーでも使える広いイメージサークルを持ち、焦点距離125mmで近接撮影をすると被写体を浮かび上がらせることができる。ボケにも癖が無く使い易いレンズだ。

操作性に関しては鏡筒の最大径が9cmと太く、レンズ鏡筒は2段階で伸縮し最大マクロ位置になるとレンズ長は約2倍となる。ヘリコイドはスムーズで気持ちよく回転しフォーカス位置を調整できる。

しかし、フォーカスリングが鏡筒付け根にあるため、被写体に近寄るほどフォーカス操作がし辛くなる。

このレンズは全長約90mm、重量690gとフォクトレンダーブランドの一眼レフ向けレンズの中でもっとも大きく重い。

カメラに装着して撮影体制に入ると、鉄とガラスの塊感を感じる。

マクロレンズとして十分に優秀で、ボケと解像度の案配はよく、中望遠マクロの中ではアポ・マクロ・エルマリート100mmとどちらを取るか悩ましい存在だ。その他、中望遠マクロにはミノルタの100mm、タムロンの90mmなど多くの個性的なレンズがあるので、可能な限り使ってみてもっとも自身の表現になじむレンズを選ぶしかないだろう。

このレンズは3度購入しており、最初にM42マウント版をSIGMA SD10、SONY α900で使用した。

2014年にOMマウントの中古を格安で見つけたので購入し、SONY α7(ILCE-7)で使用した。

2023年にEFマウント版を購入し、HASSELBLAD X2Dで使用した。

EFマウント版はハッセルブラッドXとEFのマウントアダプターTECHART TCX-01を持っていたから購入した。レンズはMFレンズなのでAFが不動なのは承知して利用をはじめたが、X2DからXCD125mmとレンズ検出されており、IBIS(ボディ内手ぶれ補正)も動いているようで、一部の信号はレンズからカメラへ伝わっているが絞りは動かなかった。

所有していた当時のX2DとTCX-01では一部の情報が正しく信号変換ができていなかったと考えられる。2024年現在TCX-01のファームウェアが7.0へアップデートされたことで、動作する可能性はあるが保証はできない。

このまま売ってしまうのもしゃくなので、作例撮影のために電子接点にマスキングテープを貼り絶縁して使用した。TCX-01のファームアップのタイミングがわからないため、最終的にはこの組み合わせはあきらめ手放すことにした。

X2Dでは短期間の使用となったがEVFの拡大機能を使うとピント合わせは問題なかったが、絞り開放のピント位置はシビアで少しフォーカスリングを動かすとピントが狂うためEVFを長時間見ることになり撮影がしんどいこともあった。

CANON EOSの一部ユーザーによると、一眼レフタイプのEOSでピントあわせが苦しいとの意見も見かけたが、使用したカメラ・SONY α900・SIGMA SDxxシリーズはとくにピント合焦時に問題を感じることはなかった。

3.まとめ

結論としてMACRO APO LANTHAR SL 125mm F2.5をまとめると、大きさとフォーカスリングの操作性が許容できるならば、満足できる優秀な等倍マクロレンズだ。

このレンズはコシナ・フォクトレンダーSLレンズの中で、後継レンズが造られていない無いレンズで購入する場合中古しか無い。

仕様・考察

まとめに記載したとおり、MACRO APO LANTHAR SL 125mm F2.5はコシナ・フォクトレンダーSLレンズの中で、後継レンズが造られていない無いレンズの一つで、Carl ZeissブランドのAPO-SONNAR 135 / 2がこのレンズに比較的近いレンズ構成だが、焦点距離、最短撮影距離、F値が異なるためレンズの使用感としてはおおきく違うと推測される。

製造コストのためかレンズ硝材が手に入らないか、理由はわからないが今でも十分使えるレンズだと思うため、リニューアル版が販売されないのは残念だ。

このレンズ以外に、後継がないフォクトレンダーSLレンズはCOLOR HELIAR 75mmとAPO LANTHER 180mmで、ULTRON 40mmとAPO LANTHER 90mmは何代かにわたり後継レンズが作られている。

125mmの焦点距離を持つ単焦点レンズは手元にはLEICAのVISOFLEX用HEKTOR 12.5cmしか持っていないため、スペック比較してみた。

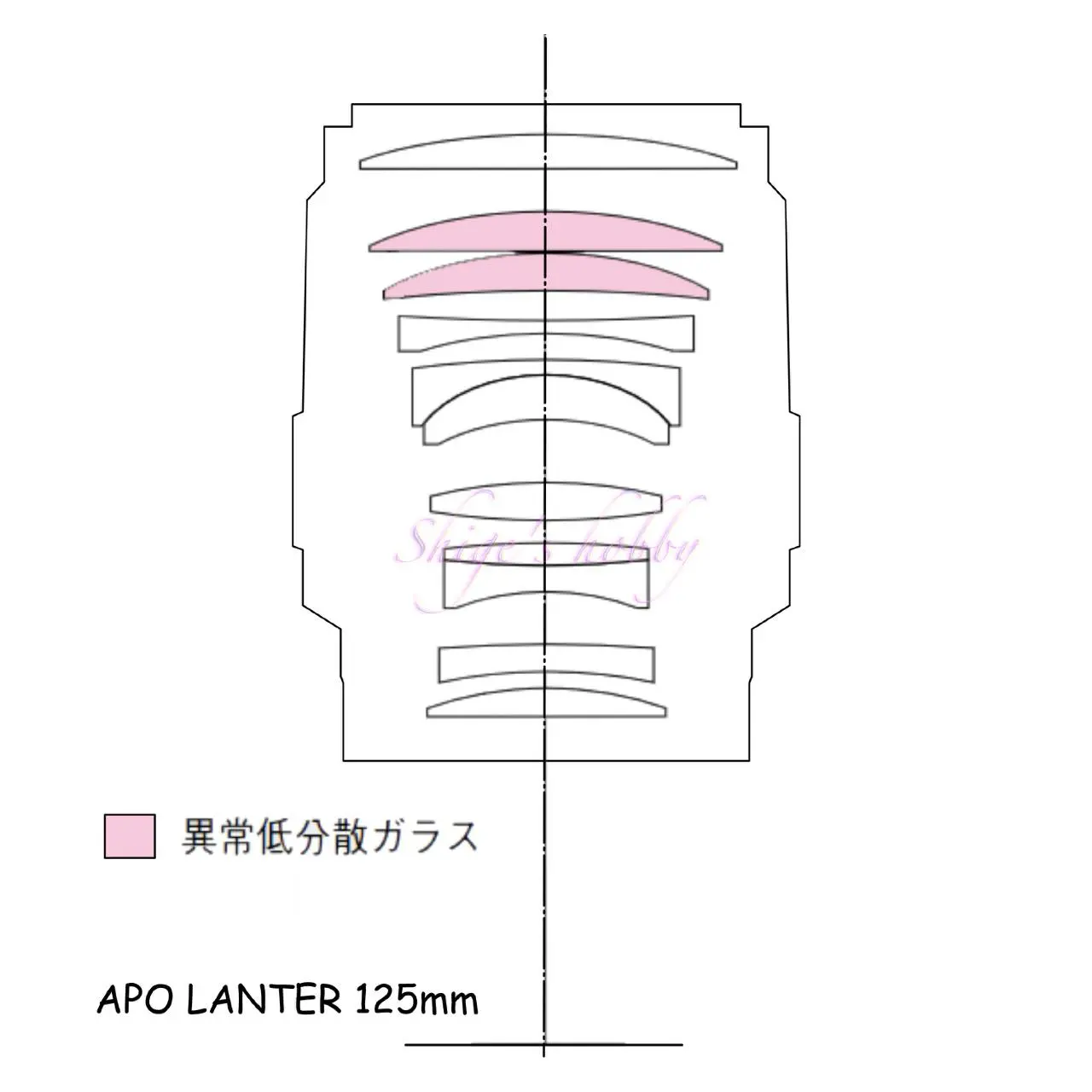

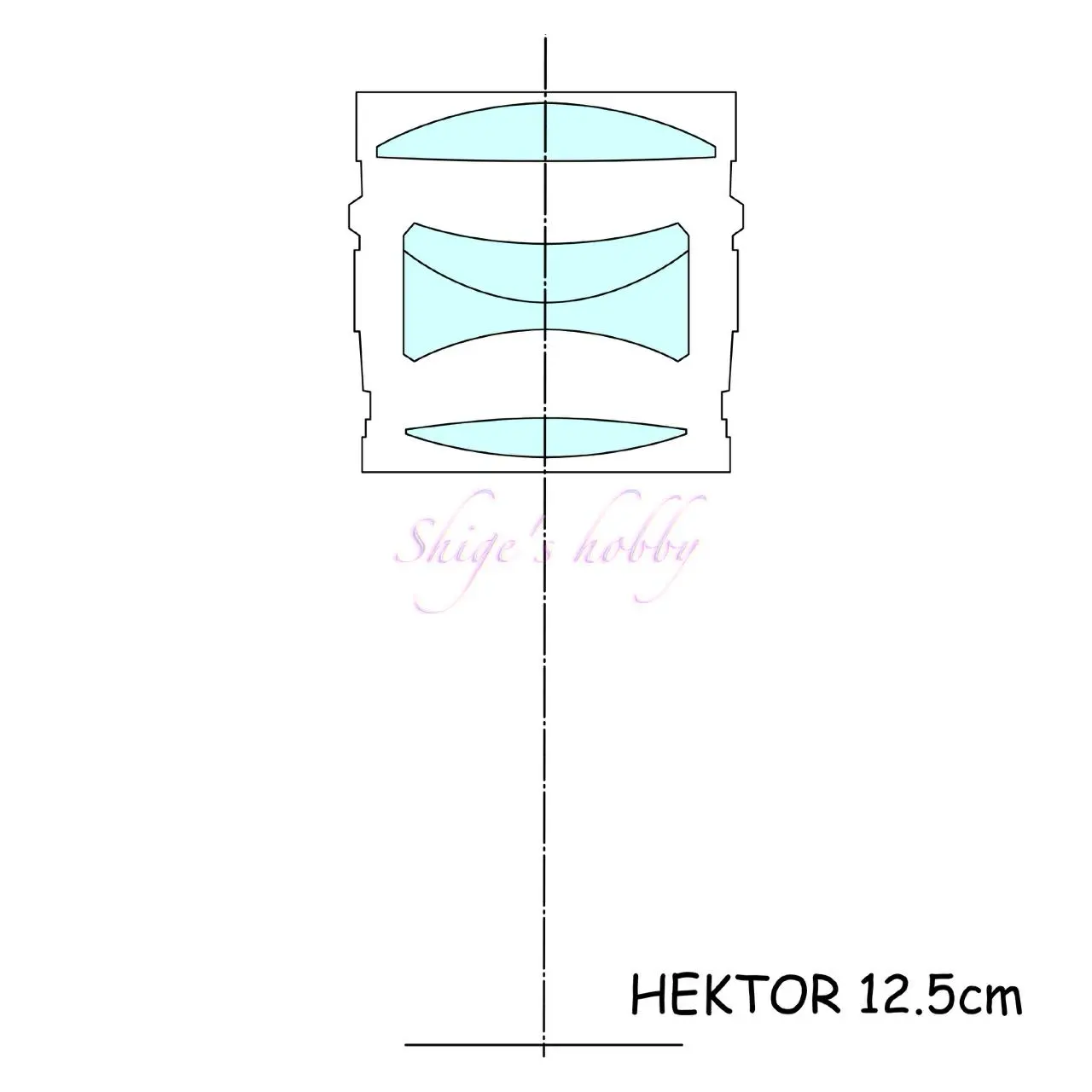

下図を見てわかるとおり、この2つのレンズは仕様は同じだがレンズ構成は、Macro APO LANTHARは9群10枚、HEKTORは3群4枚と大きく異なる。

これはHEKTOR 12.5cmが1900年代半ばの古いレンズで、Macro APO LANTHARの製造年と約50年の差がある。そして、HEKTORはもともとプロジェクター用のレンズで、一般的な撮影を目的としたレンズでないことも理由として挙げられる。

| レンズ名 | Macro APO-LANTHAR | HEKTOR |

| 焦点距離(mm) | 125 | 125 |

| 最大絞り | 2.5 | 2.5 |

| 最小絞り | 22 | 22 |

| レンズ構成 | 9群10枚 | 3群4枚 |

| 絞り羽根 | 9枚 | 20枚 |

| 最短撮影距離(m) | 0.18 | 1.2 |

| レンズ長(mm) | 88.2(Nikon Ai-S) | 77(VISO-M) |

| レンズ最大径(mm) | ⌀76 | φ63 |

| フィルター径(mm) | 58 | 58 |

| 重量(g) | 690 | 728(VISO-M) |

| リリース年 | 2001.06〜2007.03 | 1949〜1960 |

| 定価 | 95,000円 | – |

本レンズと同時期にリリースされたSLレンズは以下の7本である。

12mmと15mmはミラーアップして使用するレンズなので一般的な撮影に向いていない。実質40mmからはじまるレンズシリーズとなっている。後のSL IIシリーズでCOLOR SKOPAR 20mm、COLOR SKOPAR 28mm、NOKTON 55mmとAuto Topkor 58mmを変更したNOKTON 58mmが追加され焦点距離のバリエーションが増える。

- ウルトラ・ワイド・ヘリアー 12mm(ミラーアップ専用)

- スーパー・ワイド・ヘリアー 15mm(ミラーアップ専用)

- Ultron(ウルトロン) 40mm

- COLOR HELIAR(カラーヘリアー) 75mm

- APO LANTHAR(アポランサー) 90mm

- Macro APO LANTHAR(マクロ・アポランサー) 125mm

- APO LANTHAR(アポランサー・アポランター) 180mm

| 項目 | ULTRON | COLOR HELIAR | APO LANTHAR | Macro APO LANTHAR | APO LANTHAR |

| 焦点距離(mm) | 40 | 75 | 90 | 125 | 180 |

| 最大絞り | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4 |

| 最小絞り | 16 | 22 | ← | ← | ← |

| 絞り羽根 | 9 | ← | ← | ← | ← |

| レンズ構成 | 5群6枚 | ← | ← | 9群11枚 | 7群9枚 |

| 最短撮影距離(m) | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.38 | 1.2 |

| レンズ長(mm) (Nikon Ai-S) | 29.5 | 40.2 | 57.6 | 88.2 | 79 |

| レンズ最大径(mm) | 63.5 | ← | ← | 76 | 65.6 |

| フィルター径(mm) | 52 | 49 | ← | 58 | 49 |

| 重量(g) | 255 | 250 | 390 | 690 | 485 |

| リリース年 | 2002.05 | 2000.07 | 2002.03 | 2001.06 | 2003.08 |

| 定価 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥95,000 | ¥65,000 |

- 以下は初期にリリースされたコシナのフォクトレンダーブランド、一眼レフ向けレンズのリスト、15mmと12mmの2本は、ミラーアップして使う特殊レンズなので下表からは除外している。

参考情報

- OpticaLimits /Voigtlander APO-Lanthar 125mm f/2.5 SL – Review / Test Report

- HEKTOR 125mm LEICA WIKI

- Voigtlander SLレンズ製品情報PDF・COSINA公式ページ

- HEKTOR 12.5cm F2.5・Shige’s hobby

更新履歴

- 2025.7.8

- 2024.03.28:改稿

- 2023.06.08:改稿

- 2023.02.18:初稿

広告

- フォクトレンダーレンズ・Ads by Amazon

- フォクトレンダー書籍・Ads by Amazon

- TECHART(テックアート) TCX-01 キヤノンEFマウントレンズ → ハッセルブラッドXマウント電子アダプター・Ads by Amazon

コメントを残す