LEICA ELMARIT M 135mm F2.8をLEICA M9デジタルレンジファインダーカメラとビゾフレックスMマウントに変換してデジタル一眼レフ&ミラーレスカメラで使用したレビューと写真作例

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

目次

ギャラリー

写真作例は以下のカメラで撮影した。

- LEICA M9

- SIGMA SD1 Merrill

- LEICA SL Typ601

- 写真はクリックで拡大する

レビュー

1.概要

ELMARIT M 135mm F2.8は、1974年にリリースされた、ライカMマウントの望遠レンズ。

主な仕様は以下の通りで、詳細は表に載せている。

- 開放F値 2.8

- レンズ構成 4群5枚

- 絞り羽根 9枚

- 最短撮影距離 1.5m

- ライカMレンジファインダーカメラ距離計連動 1.5m

- フード 組込

- フィルター径 55mm

- レンズカラーバリエーション ブラック

SUMMICRON 90mmと共用のヘリコイドZOOEP、16462を使用してVISOFLEX-Mマウントに変更できる。

ELMARIT 135mm F2.8 Mマウント版は前期型(I)と後期型(II)があり、それぞれのレンズはレンズ構成が異なる。今回使用しているのは後期型(II)である。

2.使用感

ELMARIT M 135mm F2.8はライカM型レンジファインダーのファインダーサイズを拡大するための眼鏡が標準で装着されている。外観写真は残していないが、ライカ M9でも使用したので作例写真は載せている。上記写真はレンズヘッドとヘリコイドZOOEP、16462を組みあせた、VISOFLEX-Mマウント状態である。

それぞれのカメラでの感想を記す。

LEICA M9はMマウントのまま装着可能で、ファインダー眼鏡の効果で被写体を大きく捉えることができる。しかし、レンジファインダーカメラの二重像合致で135mm F2.8のピントを正確に合わせることは難しい。また、レンズ側の重量が重いためカメラのシャッター位置との重量バランスが今一つで、手ブレをおこしやすいことも気になる。

ピント位置が正しく手ブレをおこさなければ、1800万画素35mmフルフレームセンサーの実力を十分に発揮できるレンズである。

作例ではアジサイのマクロ撮影はその繊細な花びらをよく捉えている。遠景の富士山は若干ピンボケか手ブレの影響が見られる。

SIGMA SD1でELMARIT M 135mm を使用する場合、VISOFLEX-Mマウントに変換し、VISOFLEX-MマウントをライカRマウントに変換する14127をM42マウントに改造したアダプターを介して、M42マウントをSIGMA-SAマウントに変換するCSM-42でカメラに装着する。

SD1はデジタル一眼レフカメラで、APS-Cサイズセンサーを積んでいるため、35mm判換算の焦点距離は135mmを1.5倍した203mm相当となる。1500万画素の3層センサーを積んでおりAPS-Cサイズセンサーを搭載した1500万画素クラスのカメラにおいて解像度がもっとも優れていると言える。センサーサイズが小さいのでレンズのネガティブな周辺部は使わず、レンズ中央の描写のよいところを使えるメリットもあり、1500万画素 x3層のポテンシャルを十分に発揮できる。

ただし、ピント位置の決定は難しく、撮影者の腕がよくないのが一番の理由になるけれど、シグマのファインダーそのものがそれほど見栄がよくないため、わずかにピント位置の調整に失敗することがある。これは電子ビューファインダーを使用するとより顕著な欠点として浮かび上がる。

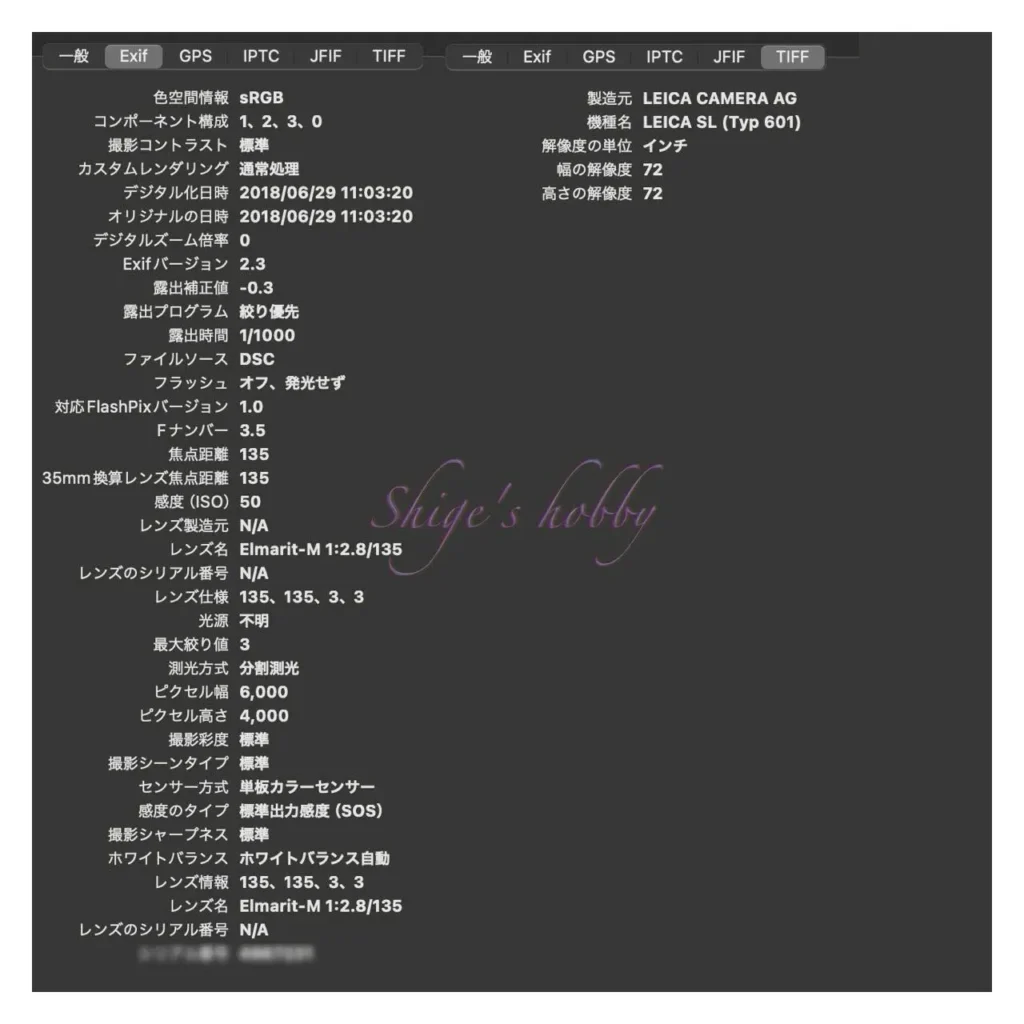

LEICA SL Typ601はVISOFLEX-MマウントをライカRマウントに変換する14127を使用し、さらにライカRマウントをLマウントに変換するLEICA R-Adapter-L (16076)を使用してカメラに接続している。

LEICA R-Adapter-L (16076)を使用すると、Exifに使用レンズの名称を残すことができる。

0.66型440万ドットの「EyeResファインダー」のおかげでピント合わせはレンジファインダーカメラ、一眼レフカメラと比べて容易におこなえる。

SL typ601は2400万画素の35mmフルフレームセンサーを搭載しており、1800万画素のM9、SIGMA SD1は3層センサーのFOVEONだが実画素数で1500万画素と考えると、SL typ601がもっとも画素数が多い。

作例を見ると蓮の花は背景を含め繊細に描きだしているが、白鳥の背景は若干渦巻きはじめている。2000万画素程度までは十分に実用的なレンズとなる。

3.まとめ

結論としてELMARIT M 135mm F2.8をまとめると、ライカM・焦点距離135mmレンズのなかではもっとも大口径で明るいレンズとなる。

総じて解像感の高い描写をするが、描写は絞り開放では場面によっては背景がグルグルっぽくなることがある。

焦点距離が長く明るいレンズなのでレンジファインダーカメラでは使いづらい。一眼レフカメラはファインダー部分の見やすさが使いやすさに直結する。ミラーレスカメラは高精細な電子ビューファインダーを積んだカメラを使うのが望ましい。

仕様・考察など

ELMARIT 135mm F2.8はRマウント版にもMマウント版同様に前期型(I)と後期型(II)があり、こちらも前期型(I)と後期型(II)でレンズ構成が異なる。

計4種類あるレンズでMマウント版とRマウント版の前期型は同じレンズ構成で、後期型も同じレンズ構成になっている。ライカは135mm F2.8のレンズはRマウントもMマウントも製造時期が同じであればMマウントもRマウントもレンズ構成に差は無い。

| 項目 | Elmarit-M 135mm f/2.8 | Elmarit-R 135mm f/2.8 |

| 焦点距離(mm) | 135 | 135 |

| 最大絞り | 2.8 | 2.8 |

| 最小絞り | 32 | 32 |

| 絞り羽根 | 12(Typ-I M-Mount) 9(II) | 8(Typ-I R-Mount) 8(II) |

| レンズ構成 | 4群5枚 | 4群5枚 |

| 最短撮影距離(m) | 1.5 | 1.5 |

| レンズ長(mm) | 120(Typ-I M-Mount) 114(Typ-II M-Mount) | ?(Typ-I R-Mount) 93 |

| レンズ最大径(mm) | 66(Typ-I M-Mount),(Typ-II M-Mount) | ?(Typ-I R-Mount) 67(Typ-I R-Mount) |

| フィルター径(mm) | ?(Typ-I M-Mount) 55(Typ-II M-Mount) | Series IV(Typ-I R-Mount) 55(Typ-II M-Rount) |

| 重量(g) | 730(Typ-I M-Mount) 735(Typ-II M-Mount) | 638(Typ-I R-Mount) 730(Typ-II R-Mount) |

| リリース年 | 1963(Typ-I M-Mount) 1974(Typ-II M-Mount) | 1964(Typ-I R-Mount) 1968(Typ-II R-Mount) |

参考情報

- LEICA ELMARIT M 135mm F2.8・LEICA WIKI

- LEICA M9・Shige’s hobby

- SIGMA SD1 Merrill・Shige’s hobby

- LEICA SL Typ601・Shige’s hobby

広告

- 広告リンクの商品は商品写真、価格、送料などを複数サイトで比較し商品の妥当性を確認してから購入をお勧めする。

更新履歴

- 2025.11.19

Be First to Comment