Last updated on 2025-07-30

LEICA MACRO ELMARIT 60mm F2.8をHASSELBLAD X2D-100CとSONY α7Siiで使用したレビューと写真作例

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

目次

ギャラリー

写真作例の撮影はHASSELBLAD X2D-100CとSONY α7Sii

レビュー

1.概要

MACRO ELMARIT 60mmは、1970年にリリースされたハーフマクロと言われる最大撮影倍率1:2(0.27m)のレンズ。撮影倍率を等倍(1:1)にするためには接写用の延長チューブが必要だ。

- 等倍マクロ、ハーフマクロの違いは、ネットで調べればたくさんの情報がある。その内容を要約すると、ある対象物を撮影したとき、フィルムもしくはセンサー上で、撮影対象が実物と同じ大きさになる状態を等倍 1:1といい、半分の大きさになる状態をハーフ 1:2と呼んでいる。

- デジタルカメラはセンサー上の画像をモニターで見るため、実サイズと撮影された対象の大きさを比較することが困難なので、等倍、ハーフという表記はデジタルカメラでは実感しづらい表記だ。

ここで主に紹介しているフード別付けの前期型MACRO ELMARIT 60mmはフードは短く浅いけれど、レンズにフードを装着すると径の大きなフードによってレンズの威圧感が増す。

後期型のフィルター径がE55でフードの設定がなくなった、ROM付きレンズを所有していたこともあるが、なんとなく描写が気に入らず売ってしまった。下写真の後期型は、前期型とレンズ構成、性能などは変わらないと言われている。

ROM端子付きレンズはLEICA SL Typ601を含むLEICA SLシリーズ、LEICA T,LEICA TLシリーズ、LEICA CLで使用する際は、マウントアダプターに純正のLEICA R-Adapter-L (16076) を使用すると、RマウントのROM端子付きレンズは、カメラ側にいくつかの情報を伝えることができる。

マクロ・エルマリート 60mm専用延長チューブを使用すると、絞り操作は延長チューブ側でおこなえる。マクロ・エルマー100mm専用は絞りメモリがF4はじまりのことを除けば機構的には同じなので流用は可能である。延長チューブの装着時には注意が必要でレンズ側の絞り値をF22にしておく必要がある。

別付けのフードはElmarit R 24mm、Summicron R 35mm、Summicron R 50mmの旧型フード同様にPLフィルター用の回転ネジがついており、フード内部にはシリーズ7フィルターを入れることが出来る凝った作りになっている。

延長チューブはいくつか種類があり、マクロ・エルマリート 60mm専用、マクロ・エルマー100mm専用、3CAM汎用、ROM端子付き汎用などがある。

2.使用感

MACRO ELMARIT 60mmは絞り解放から柔らかな安定した描写をし、前ぼけ後ぼけともに素直でじわりとぼけ、逆光化でも怪しげなゴーストが出ないため花の接写などに活用できる。

マクロレンズはAFで使うよりもマニュアルでピントを追い込んだ方が撮影意図が明確になるので、フォーカスが滑らかに繰り出しができるレンズの方がよい。スムーズだけれどすこし重いヘリコイドは現代のオートフォーカスレンズでフォーカス操作する感覚とは異なり心地よい。

本レンズのイメージサークルは広く、35mm判ではその中心部を使うので、写りのよい部分だけを利用していることになる。HASSELBLAD X2Dの44mm x 33mmセンサーで使うと、3:2トリミングすれば100%使える画像が得られる。オリジナルの4:3の場合は四隅に少し減光が見られる。

焦点距離が60mmと標準レンズよりも長くレンズの後玉がフィルム面から離れているため、EOS-LEICA Rマウントアダプターを利用して、CANON EOS-1Ds、EOS-1Dxなどの35mm判フルサイズセンサーを搭載したEOSデジタルカメラで問題なく使用できる。中判デジタルセンサーに対応するイメージサークルを持っているため、35mm判デジタルセンサーに問題なく対応できる。

各社ミラーレスカメラにおいても、マウントアダプターを経由して使用することができる。

3.まとめ

結論としてMACRO ELMARIT 60mmをまとめると、安定した描写が持ち味のコンパクトなハーフマクロレンズ。延長チューブを使用することにより、等倍撮影も可能となる。

LEICA Rレンズの中では比較的安価なレンズで、SUMMICRON R 50mmの代替として標準レンズとして使うこともできる。

仕様・考察 など

ライカRマウントで使用可能なマクロレンズは計4本ある。

Visoflex時代の65mm、本レンズの60mm、中望遠マクロの100mmに、エルマーとアポ・マクロ・エルマリートの2つがある。

ライカカメラのメインストリートであるレンジファインダーカメラのMシリーズはマクロが苦手であるため、1眼レフであるRマウントででマクロ撮影をカバーする必要があり、充実したラインナップになったと推測される。

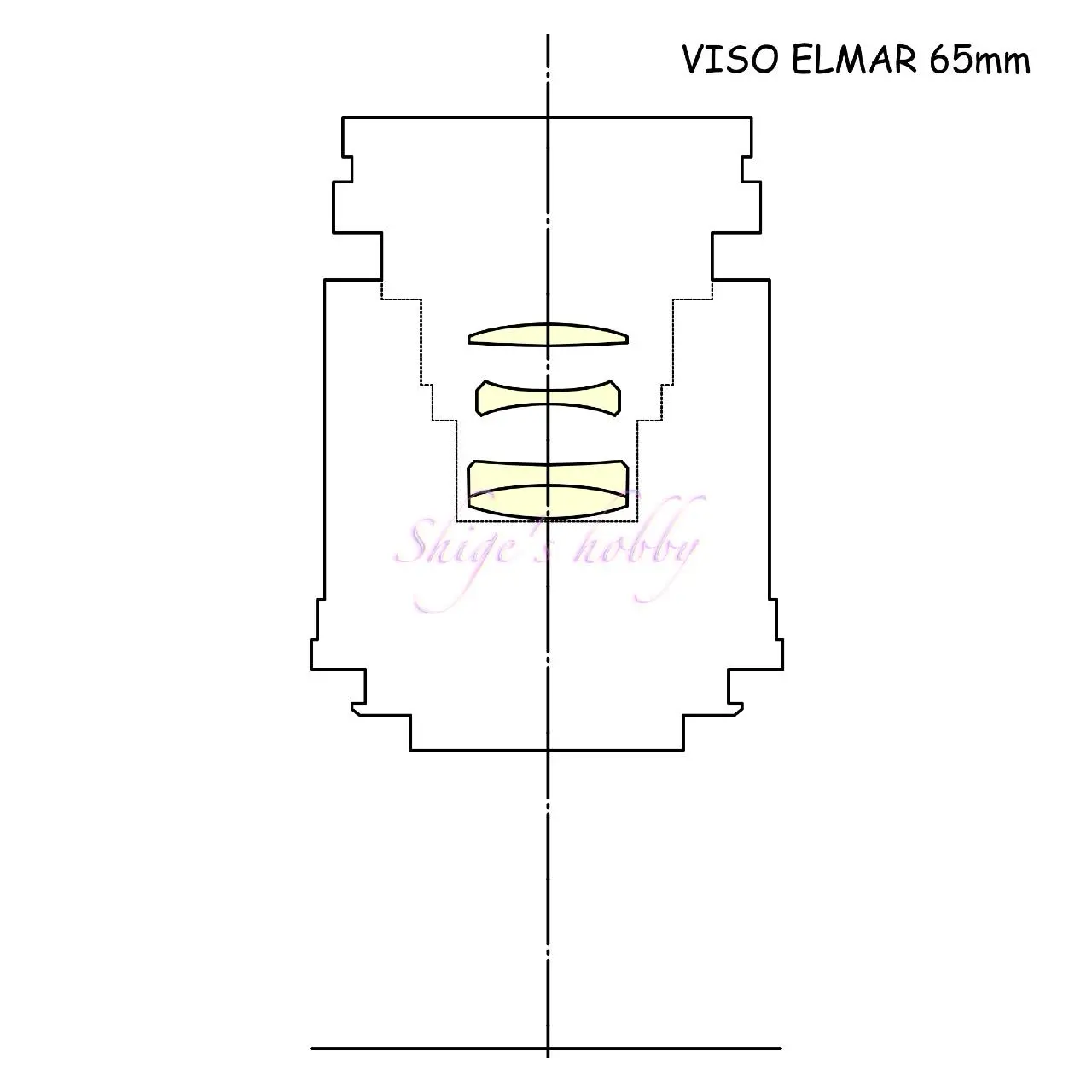

以下で比較するVISO ELMAR 65mmは純粋にはマクロレンズではない、ヘリコイドの繰り出し量が多いためマクロ的に使えるレンズである。

| 項目 | MACRO ELMARIT 60mm | VISO ELMAR 65mm |

| 焦点距離(mm) | 60 | 65 |

| 最大絞り | 2.8 | 3.5 |

| 最小絞り | 22 | 22 |

| 絞り羽根 | 6 | 10 |

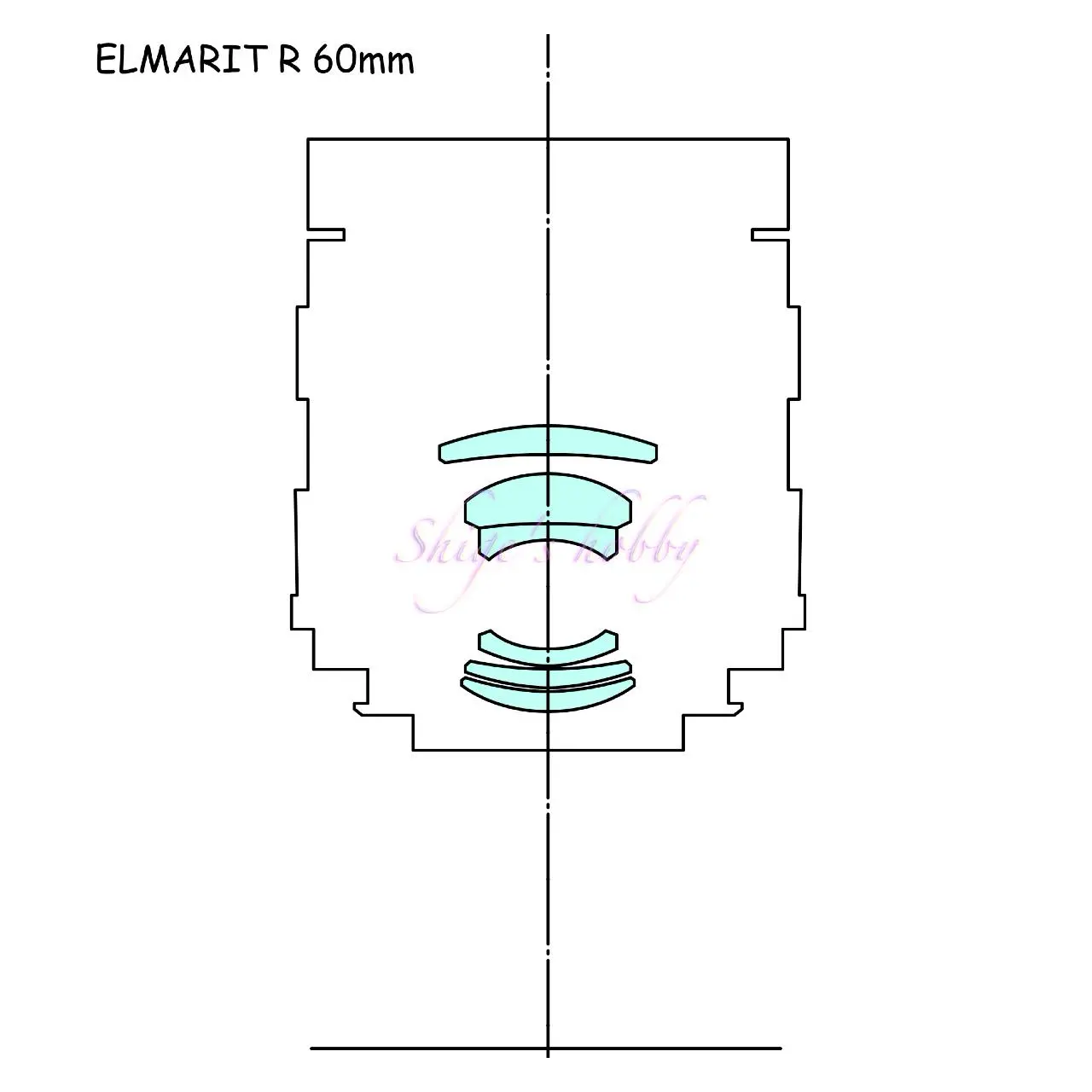

| レンズ構成 | 5群6枚 | 3群4枚 |

| 最短撮影距離(m) | 0.27 | 0.33 |

| レンズ長(mm) | 67(62.3・後期) | 70 (Rマウント) |

| レンズ最大径(mm) | 70 | 62.5 (14127) |

| フィルター径(mm) | 前期型=シリーズ7、後期型=55 mm | E41 |

| 重量(g) | 375 | – |

| 製造本数 | 46,500- | 12,450- |

| リリース年 | 1970-2005 | 1959-1967 |

広告

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

Amazon Prime Sale

- LEICA Rレンズ・Ads by Rakuten

- LEICA L39 レンズ・Ads by Rakuten

- LEICA M レンズ・Ads by Rakuten

- ライカレンズ・Ads by Amazon

- ライカデジタル・Ads by Amazon

- ライカボディ・Ads by Amazon

- ライカアクセサリー・Ads by Amazon

- ライカ書籍・Ads by Amazon

- LEICA R-Adapter-L (16076)・Ads by Amazon

- LEICA R8・Ads by Rakuten

参考情報

- R型ライカのすべて/著者:中村信一/朝日ソノラマ編 Ads by Amazon

- Canon Leica-R Compatibility Database

- Macro-Elmarit 60mm F2.8・LEICA WIKI

- Leitz Wetzlar Macro-ELMARIT-R 60mm F/2.8 [I]・LENS.DB

- Leitz Wetzlar / Leica Macro-ELMARIT-R 60mm F/2.8 [II]・LENS.DB

- SUMMICRON R 50mm・Shige’s hobby

更新

- 2025.7.9

- 2025.1.16

- 2024.02.29:更新

- 2023.03.17:初稿

Be First to Comment