Last updated on 2025-05-16

CONTAX G BIOGON 21をCONTAX G1で使用したレビューと写真作例

目次

ギャラリー

- 写真作例の撮影はカメラボディにCONTAX G1、フィルムにKODAK E100Gを使用した。

- フィルムスキャンはCOOLSCAN 5 EDを使用した。

レビュー

1.概要

CONTAX G BIOGON 21mmは、1996年にリリースされたCONTAX G向けオートフォーカスレンズ。

主な仕様は、焦点距離21mm、絞り開放値 F=2.8、最短撮影距離0.5m。

CONTAX G2とともにリリースされた広角レンズで、CONTAX G1で本レンズを使用するためには、CONTAX G1のROMを更新するサービスをカメラに適用する必要がある。

中古の場合はフィルム室にグリーンのラベルが貼られていることを確認する。

サードパーティー製レンズフード

写真のフードはオリジナルのG・ビオゴン21mmを使用していたときに購入した角形レンズフード。

ねじ込み式のストッパーがあり、57mm径のレンズであれば装着可能である。オリジナルのG用ビオゴンはレンズ先端が57mmになっておりそれに合わせたと考えられる。

前述のとおり、オリジナルのG用ビオゴンはレンズのフォーカス時に鏡筒前部は直進運動のみで回転しないため、本フードのような角形フードを使用することができる。

また、コンタックス純正の55mmレンズフィルターは、フィルター外径がビオゴン21mmと合わせるために57mmになっており、55mmのフィルターネジが切ってあるレンズであれば、このコンタックス製、55mmフィルターを経由して本フードを装着できる。

2.使用感

CONTAX G BIOGON 21mmは、カメラのROMを更新したCONTAX G1で使用した。

ピント合わせは他のGマウントレンズ同様にオートフォーカスで可能だ。しかし、CONTAX G1,G2のファインダーは焦点距離21mmの範囲をカバーしていないため、構図の決定は外付けのファインダーでおこなう。

もともと、CONTAX Gのファインダーはピント位置がわからないので、外付けファインダーで構図を決めながら、フォーカスはカメラ任せで撮っていくのが一般的な撮影スタイルになる。

マニュアルフォーカスを使う場合は面倒で、レンズ鏡筒に距離を示す表示がないため、カメラのファインダーに表示される距離計を頼りにカメラ上部のフォーカスリングで撮影距離を調整し、外付けファインダーで構図を決めるという手順を踏む。

晴天下ではF5.6程度に絞って撮影していたので、オートフォーカスで意図したピント位置から外れた場所で合焦することはほとんどなかった。そのため上記面倒なマニュアルフォーカスを使うことはほとんど無かった。

ビオゴン21mmは、後玉がカメラ内部に入り込む設計なので、マウントアダプターを介してミラーレスカメラに装着した場合などは、測光が不安になる場合もある。しかし、純正ボディのCONTAX Gシリーズの、TTL(Through the Lens)実絞り測光(中央重点平均測光)は不満の無い精度で露出決定をしていた。

G ビオゴン 21mmをCONTAX Gで使う場合、青空を撮影すると周辺減光が目立つことがある。

近接撮影においては周辺部の画像乱れもなく、フィルム全体で均質な画像を得ることができる。

専用フードが提供されていないため、サードパーティ製の角形フードを使用していた。オリジナルのビオゴン G 21mmはインナーフォーカスなので、前枠が回転しないため、このような前枠に固定する角形フードが使用可能である。

Ms-optics改造のレンズは、フォーカス時に鏡筒前枠が回転するため、この角形フードは使えなくなった。Ms-opticsで改造したレンズの作例はデジタルカメラで撮影した結果をアップしている。

3.まとめ

結論として、CONTAX G BIOGON 21mmをまとめると、Gマウントの中ではHOLOGN 16mmに次ぐ広角レンズだ。HOLOGONは特殊レンズなので、一般的な撮影で使えるもっとも広角なレンズだ。

焦点距離が21mmと広いため、被写界深度が深くF5.6~F8程度に絞るとオートフォーカスで捉えたピント位置で、撮影時にシャープにしたい位置から狂うことはほとんど無い。

この特性を生かすと、外付けファインダーで構図のみ確認しながら、小気味よくシャッターを切っていくことができる。

しかし、これはネガフィルムが現像込み1000円の時代の話であり、予算の限られた趣味の撮影者には2020年代のフィルムと現像代を含めると、気軽にシャッターは切れなくなっている。

仕様

BIOGONの名前を持つ35mm判向け焦点距離21mmレンズは4本発売されている。CONTAX Gのビオゴン21mmは唯一のオートフォーカスレンズで、残りの3本はマニュアルフォーカスのレンズだ。

CONTAX G ビオゴン21mmと直接競合するのは、絞り開放値も同じスペックのカールツァイスが設計してコシナが製造しているビオゴン 21mm ZMだ。ビオゴン 21mm ZMはレトロフォーカスのDISTAGONに近いレンズ構成で後玉が比較的フィルム面から離れている現代的なレンズとなっている。

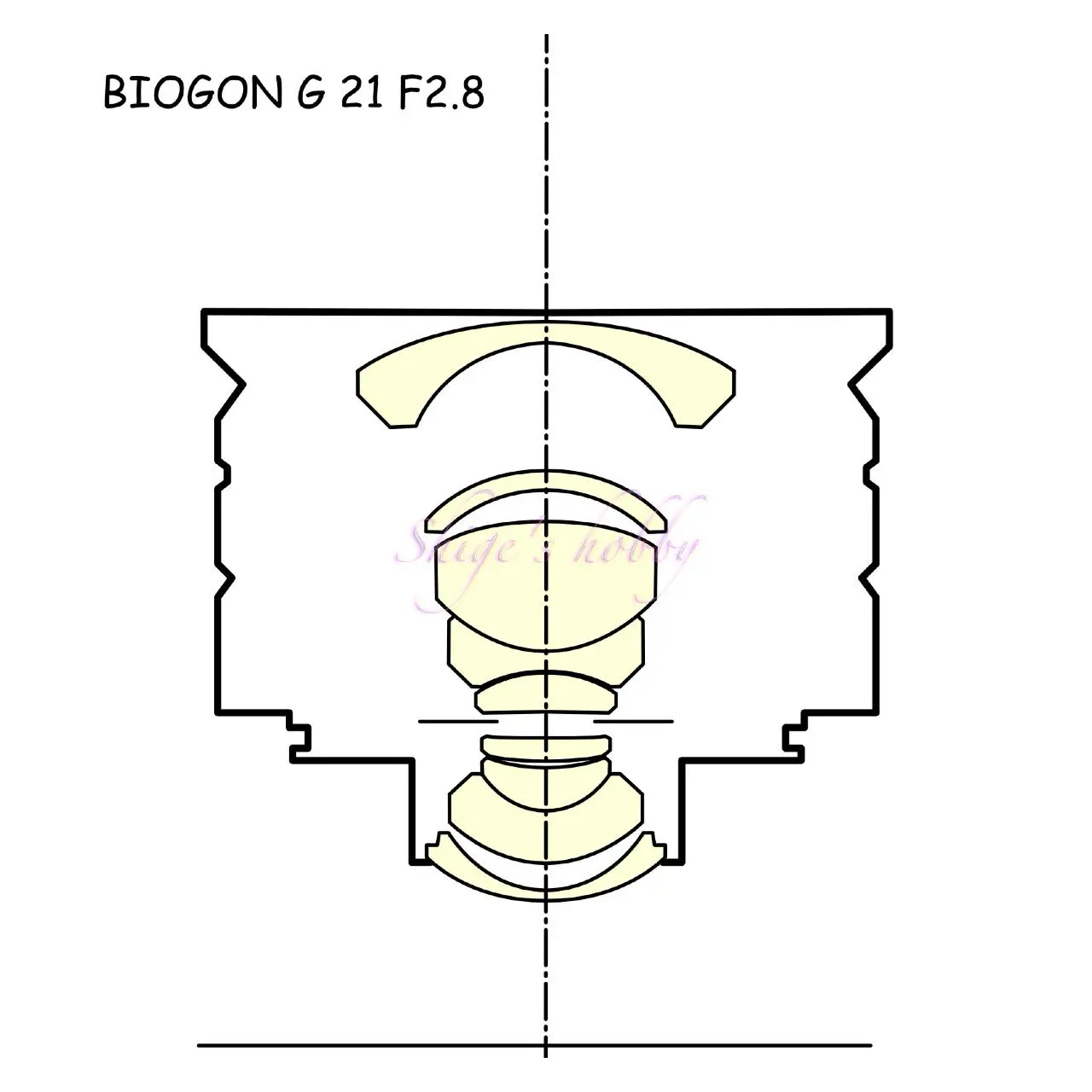

- レンズ構成図は各社の配付資料から引用し、サイズはこちらで調整しているため厳密ではない。

カールツァイスのC ビオゴン 21mm ZMは、もっとも古いコンタレックスのビオゴン 21mmをオマージュしたレンズスペックだ。しかし、レンズ構成はまったく異なり現代のカメラで扱いやすい後玉の張り出しが少ないレンズ設計となっている。

最後にコンタレックスのビオゴン 21mmは、もっと古いビオゴン 21mmで一眼レフカメラコンタレックスマウントで販売された。後玉の張り出しが大きいためミラーアップ機構の着いたカメラでしか使用できなかった。

よって、ミラーレスカメラが普及する前は使いどころが少ないレンズで、他のカメラで使うためのライカMレンジファインダーカメラの距離計には連動できない形状変換だけのコンタレックスマウントをライカMマウントに変換するアダプターが売られている。これを使うとピント合わせは目測になるけれど、M型ライカカメラで本レンズを使用できる。

ただし、後玉のレンズガードが大きいため、それを取り外してから使用するのがカメラにとっては安全だ。しかし、レンズ取外し時などに後玉を触らないように注意する必要がある。

| 項目 | BIOGON G | BIOGON ZM | C BIOGON ZM | CONTAREX BIOGON |

| 焦点距離(mm) | 21 | 21 | 21 | 21 |

| 最大絞り | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 4.5 |

| 最小絞り | 22 | 22 | 22 | 22 |

| 絞り羽根 | 7 | 10 | 10 | 8 |

| レンズ構成 | 7群9枚 | 7群9枚 | 6群8枚 | 5群8枚 |

| 最短撮影距離(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |

| レンズ長(mm) | 35.5 | 51 | 31 | 35 |

| レンズ最大径(mm) | 59 | 53 | 53 | 55 |

| フィルター径(mm) | 55 | 46 | 46 | 49 |

| 重量(g) | 200 | 280 | 190 | 271 レンズのみ |

| フード | サードパーティ | Carl Zeiss レンズシェード 21mm/25mm | Carl Zeiss レンズシェード 21mm/25mm | 専用バヨネットフード |

| マウント | CONTAX-G | ライカM | ライカM | ライカM |

| 製造年 | 1996年 | 2005.10.29 | 2010.1.17 | 1958 |

参考情報

- Wikipediaによる、コンタックス Gの説明

- Biogon T*2,8/21 ZM・COSINA公式ページ

- Biogon T*4.5 / 21 ZM ・Carl Zeiss公式PDF

- CONTAX G BIOGON 21mm・Shige’s hobby コンテンツ

- CONTAREX BIOGON 21mm・Shige’s hobby コンテンツ

- CONTAX G2Shige’s hobby コンテンツ

- CONTAX G1・Shige’s hobby コンテンツ

更新履歴

- 2025.5.12

広告

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

- BIOGON G21・Ads by Amazon

- BIOGON・Ads by Amazon

- Carl Zeiss レンズシェード 21mm/25mm・Ads by Amazon

- BIOGON ZM 中古・Ads by Rakuten

Amazon Prime Sale

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/06ddf1d8.b245f6d5.06ddf1d9.44d5c3c5/?me_id=1202242&item_id=12341784&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmapcamera%2Fcabinet%2Fused_2887%2F3717020129693_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/23985524.10001ce2.23985525.9faea072/?me_id=1299282&item_id=10482588&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwattmann%2Fcabinet%2F20241230-1%2Fcpd116666255-1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

Be First to Comment