HASSELBLAD HC f3.5 50mm-II

Standard lens for the H series

A review and Photo example of the HASSELBLAD HC 50mm F3.5 (Type 2).

Table of contents

Gallery

- Sample photos taken with the X2D

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

- Sample photos taken with the X1D / X1DII

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Review

1.Usage

The Hasselblad HC 50mm type-2 is a lens I purchased relatively late among the H series lenses I own, and it is a lens with an orange dot that can be used with autofocus (hereafter referred to as AF) on the X series.

The firmware at the time of purchase was a little old, so I updated it to firmware 19.1.0 and confirmed that AF was possible with the XH Lens Adapter and XH CONVERTER 0.8. When I checked the lens information on the X1DII, the shutter was used about 3000 times.

The AF focusing speed is fast among HC and HCD lenses, and there is no problem with the AF focusing accuracy, so I rarely use it in manualfocus(hereafter referred to as MF). In addition, the lens has improved performance with the type-2 lens, and with the improved image quality around the edges and the characteristic of less noticeable distortion, I often take it out for landscape photography such as street snaps, and it is a lens that I use frequently when I go on short trips or walks.

When the sun is in the field of view, contrast can drop depending on the angle, so care must be taken to prevent backlighting. When outdoors, a hood is needed, but the hoods for the H-series cameras are all large and bulky, so this lens is used without a hood.

I started using the HC 50-110 zoom, and this lens and the HC 50-110 have the same focal length and maximum F-value, so when I’m traveling by car, I often use the HC 50-110 zoom.

When this lens was renewed to the type-2, I think it would have been a better lens if it had been changed to an HCD lens to differentiate it from zoom lenses, if the maximum F-value had been improved to 2-2.5, the lens barrel had been made smaller and the weight reduced, and the minimum shooting distance had been shortened to around 0.35m.

The weakness of this lens is that the minimum shooting distance is 0.6m, so it cannot be shot very close.

To compensate for this, the “Hasselblad Macro Converter for H Lenses,” which is said to be optimized for the HC50mm-2 type, can be used to increase the minimum shooting distance to 0.4m, but the maximum shooting distance is limited to 0.6m. This product is therefore a high-performance extension tube. If the focus range of the HC 50mm can be increased from 0.4m to infinity by attaching this converter, it is a product that I would have purchased without hesitation.

2.About lens

The Hasselblad HC 50mm type-2 is a 50mm focal length lens for Hasselblad H series cameras.

Because it is an HC series lens, when used with a medium format HxD camera, it covers sensor sizes up to 40.2 x 53.7 (40 x 54) mm, and the focal length is approximately 33 mm in 35 mm format.

This lens can be used with the X1D, X1DII, X2D, and 907X via the XH Lens Adapter or XH CONVERTER 0.8. You can also use the x1.7 teleconverter and three types of EXTENSION TUBES H (13mm/26mm/52mm).

When using the XH Lens Adapter, the focal length is approximately 40mm F3.5

When using the XH CONVERTER 0.8, the focal length is 32mm F2.4

When using the x1.7 teleconverter via the XH Lens Adapter*, the focal length is 69.5mm, with a maximum aperture of F5.6

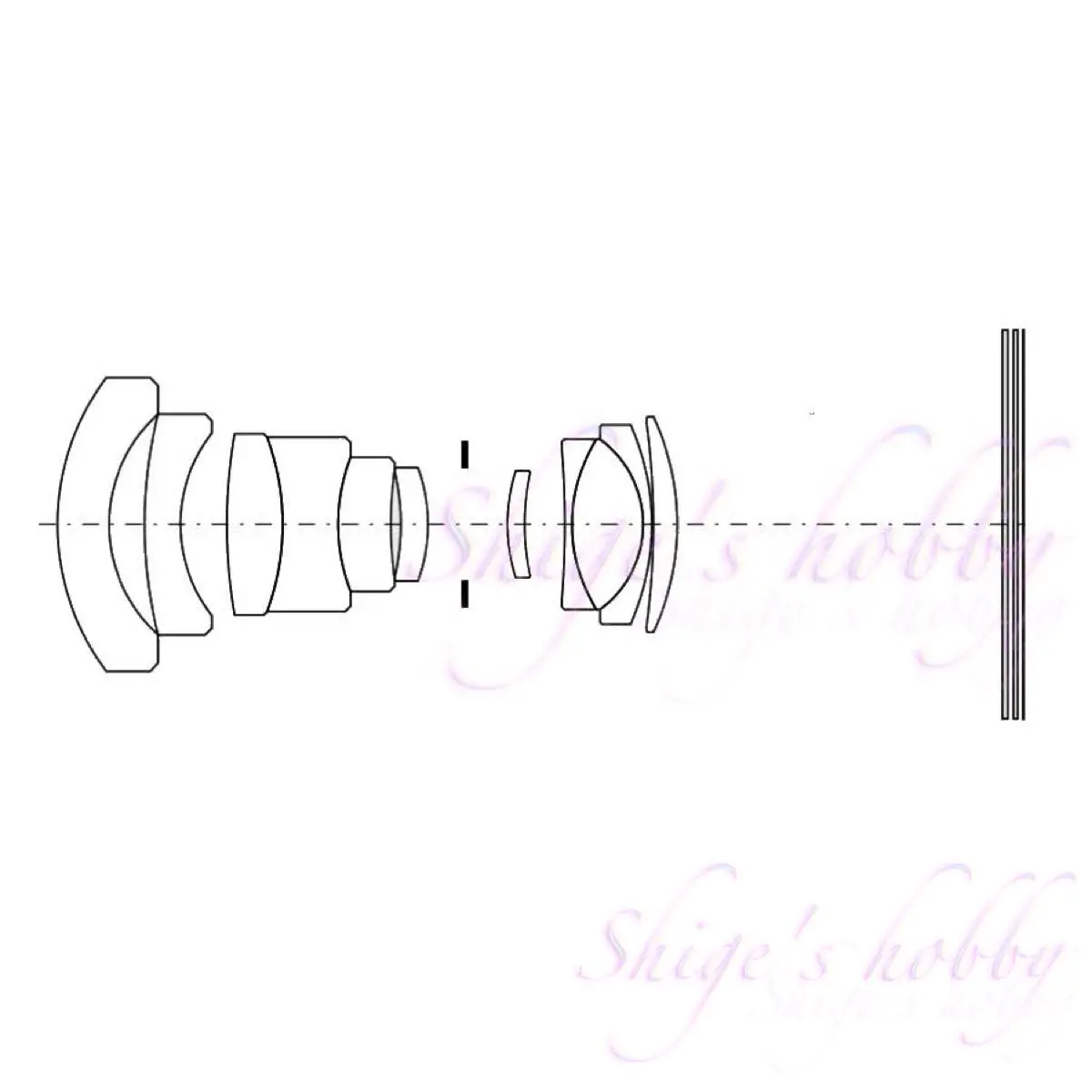

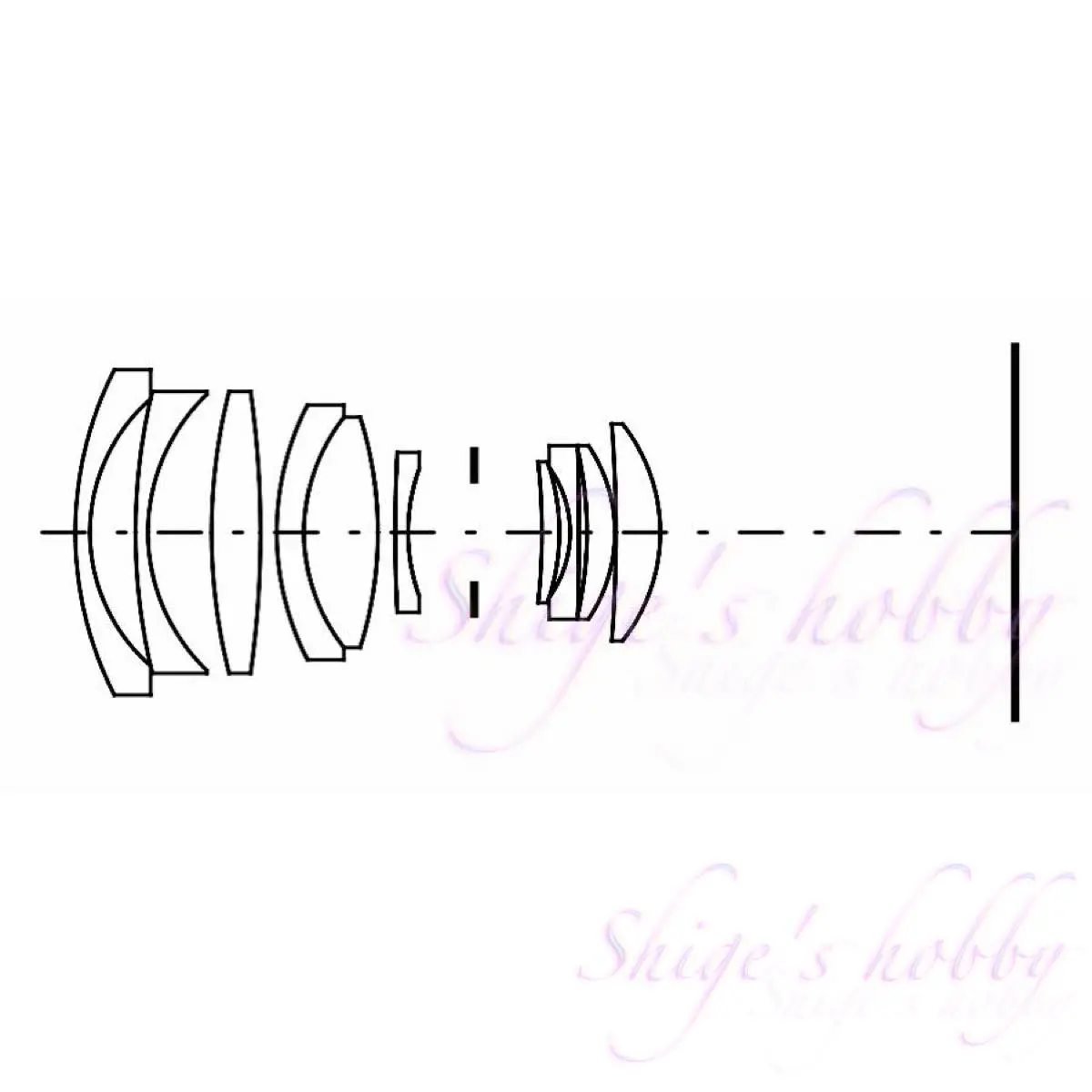

The lens is a retrofocus lens with 11 elements in 7 groups, and when held in the hand, it feels heavy and solid, contrary to the impression given by the compact body, and the lens is heavier and longer than the brighter and longer focal length HC 100mm F2.2. The system weight with the HC50mm attached is 1kg for the lens alone, and 2-2.2kg when including the converter (175g or 430g) and camera (766g), which is still on the lighter side for an X1D-II with an HC lens.

3.Accessory compatibility

- Converter H 1.7x (x1.7 teleconverter) can be used.

- Extension-Tube-H (H13/H26/H52) can be used.

- HTS 1,5 TILT AND SHIFT ADAPTER can be used.

- Image circle covers up to medium format film size.

○AF support

Lens firmware 19.1.0 is required to operate autofocus (AF) when mounting HC/HCD series lenses to the X1D, X1DII, X2D, or 907X via a mount adapter (X H Lens Adapter, XH CONVERTER 0.8). There are conditions for applying lens firmware 19.1.0, and lenses with firmware 18.0.0 or later are required. Firmware 19.1.0 cannot be applied to lenses with older firmware 17.0.0 or earlier.

The AF compatibility status for X Series cameras can be summarized as follows:

- All lenses with an orange dot are capable of AF.

- However, AF does not work on the HC120 and HC120-II. This is a lens limitation imposed by Hasselblad.

- For non-orange dot lenses, it’s a bit more complicated.

- If AF is possible

- Lens with lens firmware 18.0.0 or later.

- Lenses from 2010 or later with serial numbers starting with V and firmware 18.0.0 or later.

- When AF is not possible

- Lens with lens firmware earlier than 17.0.0.

- Lenses manufactured before 2010 with serial numbers starting with S.

- Fujinon brand lens.

- If AF is possible

There are exceptions to the above, and new firmware may be installed when the focus unit is replaced during lens repair.

The most reliable way to determine whether AF can be used with Hasselblad X series lenses is not just to determine from the serial number, but to attach the lens to a camera and check the actual lens firmware.

5.About FUJINON lenes(HC 50mm)

The HC50mm Type 2 should have been renewed along with the orange dot lens with an improved shutter unit, so the FUJI film brand (SUPER EBC FUJINON) should not exist (the author has never seen it).

The HC50mm Type 1 is distributed under the FUJI film brand (SUPER EBC FUJINON) and the HASSELBLAD brand. The FUJI film brand does not support AF, and the HASSELBLAD brand depends on the firmware as described in the “AF Support” section.

FUJINON brand HC lenses are not supported by HASSELBLAD and are no longer supported by FUJI FILM, so they cannot be repaired in case of failure. The following is an example.

FUJI brand HC lenses are sold at low prices, but care should be taken when purchasing them.

Since HC lenses are manufactured by FUJIFILM, the FUJIFILM GFX series, which has the same sensor size as the X1D, X1DII, and 907X, also offers a mount adapter (H MOUNT ADAPTER G). This one is exclusively for MF (manual focus), but it can use the lens shutter as well as the mechanical shutter on the camera side.

Specification

| Item | Type-2 | Type-1 |

| focal length(mm) | 50 | ← |

| Maximum aperture | 3.5 | ← |

| Minimum aperture | 32 | ← |

| Lens configuration | 7groups in 11elements | 9groups in 10elements |

| Minimum distance(m) | 0.6 | ← |

| Lens length(mm) | 85 | ← |

| Lens max diameter(mm) | 77 | ← |

| Filter diameter(mm) | 77 | ← |

| Weight(g) | 975 | ← |

Reference links

- HASSELBLAD HC 50mm official web site

- HASSELBLAD H series Extentsion tube official web site

- Hasselblad Lens Production Year Confirmation web site

Update history

- 2024.9.1

- 2024.03.24

- 2022.03.21

Affiliate Link

- Some external links are advertisements, and clicking them may generate income for the site administrator. I would appreciate your understanding and cooperation in maintaining my page.

HC 50mm 2型レンズ仕様書(英語)

HC 50mm 2型レンズ仕様書(英語)

Leave a Reply