Last updated on 2025-08-05

ライカ・ズミクロン 90mm F2 48mmフィルター、フード組込をVISOFLEXで使用したレビューと写真作例

目次

ギャラリー

ズミクロン 90mm F2の写真例(LEICA M9 +VISOFLEX 3型)

レビュー

1.概要

SUMMICRON 90mm F2(E48)は1950年代から生産された中望遠レンズ。

紹介するのは1960年に製造されたレンズで、同じレンズ構成で2万本程度製造されている。

色、L/Mマウント、絞り環の形状、ビゾフレックス(VISOFLEX)オプションへの適応を含めるとバリエーションが多いのが特徴だ。

主な仕様は以下の通りで、詳細な仕様は表に載せている。

- 開放F値 2

- レンズ構成 5群6枚

- 絞り羽根 16枚

- 最短撮影距離 1.0m

- ライカMレンジファインダーカメラ距離計連動 1.0m

- フード 組込式

- レンズフィルター径 48mm

2.使用感

ズミクロン 90mm F2のシルバー鏡筒は、Mマウント用の大口径中望遠レンズ。

ここで紹介するのは、フィルター径が48mm(E48)のレンズで、鏡筒色がシルバーのレンズ。

このレンズにはブラック鏡筒もある。

レンズはとても重みがあり、ガラスと鉄の塊り感のあるレンズだ。

MマウントレンズとしてM型ライカカメラに装着するとレンズ側が重く重量バランスが悪い。

Mマウントカメラの広角向けファインダー倍率 x0.58倍、標準の0.72倍のカメラでは、90mmのファインダー枠は小さく、二重像合致式のピント合わせはピントあわせは難しい。

ライカ M3や x0.85倍のようなファインダー倍率が高いカメラでは多少マシになるが、カメラの重量バランスがよくないため手ぶれをおこす確率も高くなる。

このレンズの光学部はMマウントヘリコイドにねじ込まれていて、レンズ先端を持って回すとヘリコイドとレンズが分離する。

分離した先端のレンズ部分は、M型ライカを一眼レフカメラのように使用するためのビゾフレックスで使用するための専用ヘリコイドに装着することができる。

前述のようにレンジファインダーカメラでは使いづらいレンズだったので、M型ライカカメラにビゾフレックス機構を装着して、一眼レフカメラとして使用していた。

ズミクロン 90mmのなかで、ビゾフレックスで使用できるのはレンズとヘリコイドが分離可能な一部のレンズだけである。ズミクロン 90mmのレンズバリエーションについては、ズミクロン 90mmの変遷(レンズバリエーション)で説明する。

このように、Mマウントライカで無理矢理90mmを使用していたが、90mmを超える望遠レンズは、R型ライカのレンズが便利なので、M型の中望遠レンズはほとんど処分してしまった。

過去の写真を整理していると、ウェットな描写は現代レンズにはない味わいがあり、本ページを書くためにレンズ仕様について調べていくと、一時嵌まったビゾフレックス沼に再び足を踏み入れそうになった。

また、2020年台であれば、ミラーレスカメラの高精細EVFを使用すればピント合わせは簡単なので、Mマウント、ビゾフレックスマウント、Rマウントのいずれのレンズでも使い勝手に差は無い。ただし、Mマウントの中望遠レンズは最短撮影距離が1mが標準なので、近接撮影には不向きだ。

この弱点もミラーレスカメラであれば、補助ヘリコイドが使えるので、最短撮影距離の弱点もある程度はリカバー可能だ。つくづくミラーレスカメラの登場は、Mマウントレンズの使い方を変えたと実感する出来事の1つだ。

3.まとめ

結論としてSUMMICRON 90mm F2(E48)をまとめると、ベースはMマウントのレンズでM型ライカの距離計機構と連動して使用することができる。二重像合致によるピント合わせは正確性に欠けることもある。

そのため、レンズは光学部とフォーカス部を分離することができ、VISOFLEXヘリコイドを装着すると各種一眼レフカメラでも使用可能となる。

VISOFLEX関連アイテムは使用するレンズのリリース時期によって適合するアイテムが異なるため、適合アイテムを探すのは迷宮をさまようようで、それを探し求めるのはライカ沼にはまっていると言える。

ズミクロン 90mmの変遷

ズミクロン 90mmは大きくは以下の3つにわけることができる。

- 1957年から1959年までに少数製造された、プレモデルと言われるレンズフードが後付けのレンズ

- 型番 SOOZI シルバー(L39マウント)

- 型番 11127 / SOOZI-M シルバー(Mマウント)

- 1959年から本格的に生産されたビゾフレックスに対応するレンズ

- 型番 11023 / SEOOF シルバー(L39マウント)

- 型番 11122 ブラック(Mマウント)

- 型番 11123 / SEOOM シルバー(Mマウント)

- 型番 11126 / OERDO(VISOFLEXショートマウント・プリセット絞り)

- 型番 11124 / OESBO ブラック(VISOFLEXショートマウント・通常絞り)

- 型番 11133 VISOFLEX向けレンズユニット・通常絞り

- 型番 11132 VISOFLEX向けレンズユニット ・プリセット絞り

- 1980年から製造された、ビゾフレックス対応が無くなり、レンズ構成がエルノスター型に変更されたレンズ

- 49mm(E49)と55mm(E55)の2つのフィルター径のレンズがあり、49mmフィルターのレンズは数が少ない。レンズ構成が同じためか49mmと55mmにオーダー番号(型番)の区別は無い。

- 型番 11136 ブラック(Mマウント)

- 型番 11137 シルバー(Mマウント)

書籍やWebで揺れが見られるのは、プレモデルを初代とするか、1959年からのビゾフレックスを初代とするかの出発点の違いで、Mマウント専用になった1980年からのレンズの世代が2代目になるか、3代目になるか異なる点であろう。

製造年が長い1959年からの世代は、この後記すビゾフレックスオプションの対応、フィルター径によって、細かく仕様が分かれるため、ここに世代分類を持ち込むとややこしいため上記3分類にとどめ、記述時は世代表記をするよりも今使っているレンズの特徴で記載するのがよいと考える。

ビゾフレックス

ビゾフレックスで本レンズを使うには、ショートヘリコイド(focusing adapter 16463・ZOOEP、focusing adapter 16462 )を用意する必要がある。レンズ先端をショートヘリコイドに装着するとビゾフレックス Mマウントのレンズとなる。

ビゾフレックスヘリコイド、16463(ZOOEP・シルバー)は、E48 ズミクロン 90mmに装着できた。

しかし、眼鏡付きエルマリート M 135mmから取り外したレンズに嵌めようとしたが、ねじ込み部に邪魔な突起がありねじ込むことができなかった。

ヘリコイド・focusing adapter 16462はエルマリート M 135mmで使用することができた。

ヘリコイド・focusing adapter 16462に、E48 ズミクロン 90mmは装着しなかったので、装着可能かは不明である。

1963年に発売されたレンズヘッドが分離可能なE49 ズミクロン M 90は、眼鏡付きエルマリート M 135mmと同世代のレンズで、ヘリコイド・focusing adapter 16462は確実に使えると考えられるが、focusing adapter 16463・ZOOEPに適合するかは不明である。

ビゾフレックスで近接撮影をするための延長チューブOUEPOは黒と銀があり、ねじ込み式なので16463、16462のどちらにも使用できる。

参考情報のLeica Wikiには、初代ズミクロン M 90mm、眼鏡付きエルマリート M 135mmなどで、VISOFLEXに装着する際はfocusing adapter 16464を使うように記載されているが、16464はエルマー65mmなどで使用するアダプターでズミクロン M 90mmは使えない。そのほか2代目ズミクロンの写真として最初期のSUMMICRON M90mmシルバーの外観写真が記載されているなど、Leica Wikiの記載も完全では無いと考える。

VISOFLEXマウントはフランジバックが長く様々なマウントアダプターを使うことができ、ライカ Rマウントアダプターを使用するとR型LEICAカメラで使用できる。ライカS(フランジバック 53mm)でM型ビゾフレックスレンズ(フランジバック 69mm・概算値)が使えるアダプターがあればよいと思うのだが、残念ながらL型ビゾフレックスレンズ用のマウントアダプターのみ各社からリリースされている。ライカSとビゾフレックスMで16mm程度の隙間があるため、どこかが作ってくれないか期待しているが製品を見たことが無い。

仕様・レンズ比較

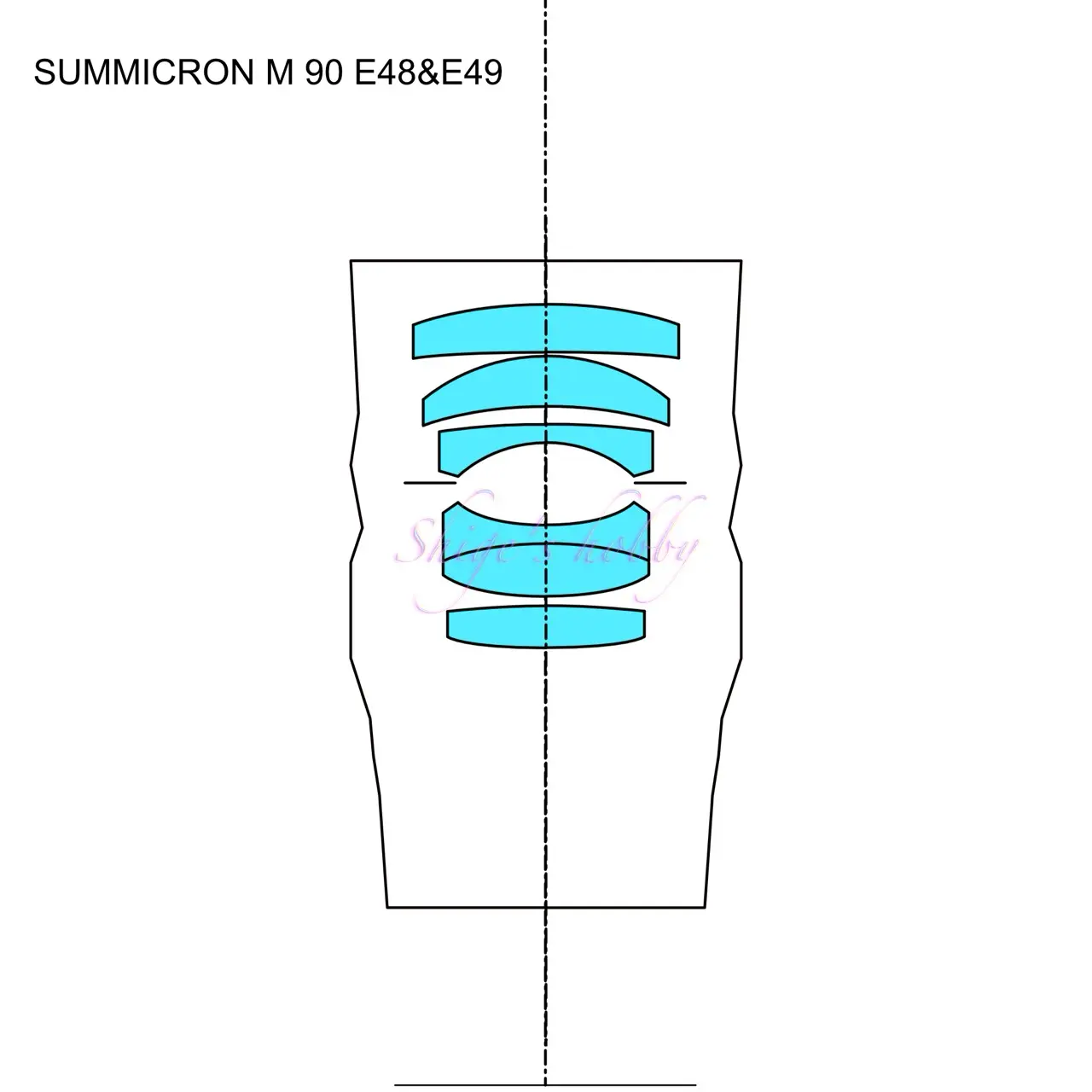

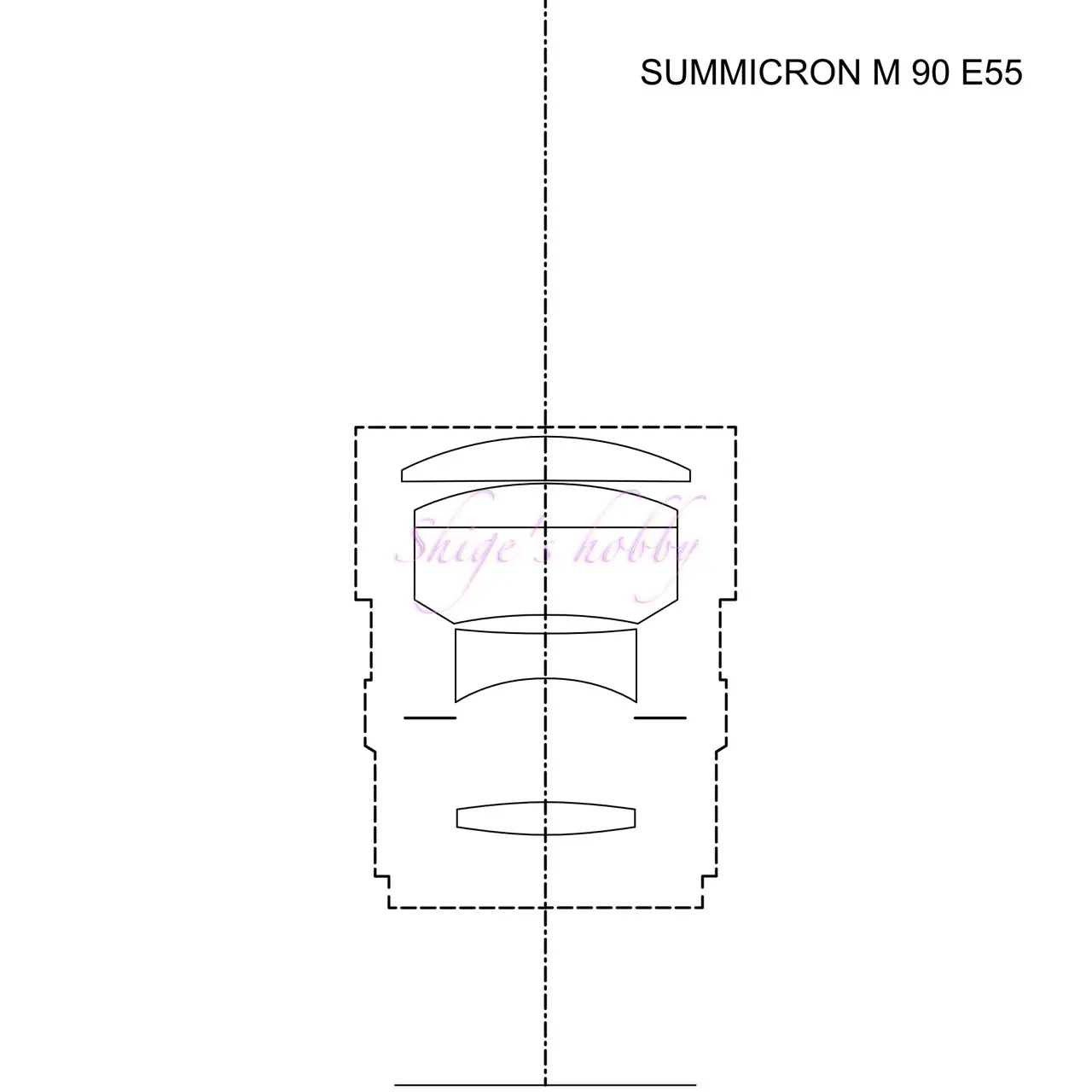

VISOFLEX対応のズミクロン 90mmとMマウント専用のズミクロン 90mmのレンズ構成図を比較すると以下のようになる。VISOFLEX対応型はフランジバックを長くとるため、後玉の位置がフィルム面から遠いレンズ前方に寄っていることが分かる。Mマウント専用はそのような縛りが無いため、フィルム面に近い位置に配置されており、レンズの鏡筒はコンパクトになっている。

ライカ Rマウントのズミクロン 90mmはMマウント版の先祖にあたるレンズ構成で、レンズ形状は異なるが、Mマウント専用版と同じ4群5枚となっている。

- レンズ構成図は各社の配付資料からトレースして引用し、サイズ、位置はこちらで調整しているため、厳密ではない。

| 項目 | SUMMICRON 5群6枚 | SUMMICRON 4群5枚 |

| 焦点距離(mm) | 90 | 90 |

| 最大絞り | 2 | 2 |

| 最小絞り | 16 | 16 |

| レンズ構成 | 5群6枚 | 4群5枚 |

| 絞り羽根 | 15枚 | 8 |

| 最短撮影距離(m) | 1.0 | 1.0 |

| レンズ長(mm) | 102 | 77 |

| レンズ最大径(mm) | 66 /三脚座を除く | 62.5 |

| フィルター径(mm) | 48 | 55 |

| 重量(g) | 660 | 484 |

| リリース年 | 1953年 | 1982年 |

参考情報

- SUMMICRON-M 90mm F2-1st@Leica wiki(English)

- SUMMICRON-M 90mm F2-2nd@Leica wiki(English)

- 90mm f/2 Summicron-M III @Leica wiki(English)

- ビゾフレックスショートヘリコイド ZOOEP

- SUMMICRON 90mm ショートヘリコイド用レンズユニット

- Summicron 90mm f/2 passo a vite 39x1m

- Summicron 90mm f/2 per Visoflex

- クラシックカメラ選書 19 ライカレンズの見分け方(朝日ソノラマ)・Ads by Amazon

- 仕様の記載と仕様の違いが記述されており、レンズ描写への言及はない。

- 付録にレンズ構成図が載っている。

- ライカのレンズ (写真工業社)・アマゾンアフィリエイトリンク

更新履歴

- 2024.9.8

- 2024.04.30:更新

- 2023.6.6:ギャラリーと情報を更新

- 2022.9.1:初稿

広告

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

- Amazonアフィリエイトリンク・ライカレンズ

- Amazonアフィリエイトリンク・ライカ書籍

- ライカレンズの見分け方(朝日ソノラマ)・Ads by Amazon

Be First to Comment