明るく重い SUMMILUX R 35mm

LEICA R SUMMILUX 35mm F1.4をフィルムカメラとデジタルカメラで使用したレビューと写真作例

目次

ギャラリー

- 写真作例の撮影はLEICA R8 +KODAK ProImage 100(ネガフィルム)とLEICA SL typ601(ミラーレスデジタルカメラ)

レビュー

1.概要

ズミルックス R 35mmは1983年、Rマウント末期にリリースされた焦点距離35mmのライカ Rマウントレンズ。

記録に残っている1983年から2003年の20年間に6,500本程度製造された。

主な仕様は以下の通りで、詳細な仕様は表に載せている。

- 開放F値 1.4

- レンズ構成 9群10枚

- 絞り羽根 10枚

- 最短撮影距離 0.5m

- フィルター径 67mm(E67)

- フード 組込式

Rマウントで考えると、ズミクロン R 35mm 旧型は1970年に製造開始、ズミクロン R 35mm 新型は1976年と両者ともに1970年代のレンズで、1983年発売されたズミルックスは満を持して発売されたレンズといえる。

ズミルクスで考えると、ライカMマウント 球面ズミルックスは1967年に発売され、製造数が少ない手磨き非球面のMズミルックスは1988年発売だ。1983年に発売されたRマウント・ズミルックスはズミルックス 35mmの歴史を考えるうえで興味深い存在だ。

2.使用感

ズミルックス R 35mmの描写は、デジタルカメラ、フィルムカメラを問わずに使えるシャープさと柔らかさのバランス感がよく、フィルム、デジタル問わず独特の発色とトーンをみせるレンズだ。

逆光耐性は十分で太陽光が入るシーンも問題なく、長いバックフォーカスとレンズ口径が大きいため周辺減光はほとんどみられない。しかし、35mmフルサイズセンサーでは画像周辺に描写の乱れを感じることもある。

ズミルックス R 35mmはフィルムカメラだとライカR9、R8などの大型カメラボディに装着すると使い易く、デジタルカメラは大型カメラボディのLEICA SL typ601と良くマッチしていた。α7シリーズにも装着してみたけれどレンズに対してボディが華奢に感じられる。EOS-1Ds系はズミルックス R 35mmはレンズ後部の張り出しがミラーと干渉して使えない。

3.まとめ

結論としてズミルックス R 35mmをまとめると、一眼レフ向け大口径広角レンズで重たいけれど、重さに見合った描写をする。20年という長期にわたる製造にもかかわらず、生産数が少ないため価格は高く、中古市場で見かけることも少ない。

ズミルックス3兄弟

Rマウント用F1.4レンズは、35mm、50mm、80mmがラインアップされ、50mmは2種類あるためレンズは4種類となる。

SUMMILUX 50mm 旧型は3兄弟の兄で1970年に発売され、最初にフード別付けのレンズで発売され、後にフード組込にマイナーチェンジする。1995年に生産終了となり、25年間に約3.5万本と多く作られた。中古市場ではもっともポピュラーなRマウント SUMMILUXだ。

そこから10年後の1980年に発売されたのは中望遠・大口径レンズ、SUUMILUX R 80mmで2009年の生産終了までの29年間で約1.3万本作られ、中古市場でもそれなりに見かけるレンズだ。

その3年後、1983年にSUMMILUX R 35mmは発売される。ズミルックス R 80mmとほぼ同じ大きさで大柄なレンズだ。2009年に生産終了となり、26年間で約6,500本作られた。

最後に1997年にSUMMILUX Rとして最終にして最新のSUMMILUX R 50mmが発売された。製造期間は8年程度あるけれど製造本数は2700本と少ない。新型 SUMMILUX R 50mmは35mm、80mmより小さく末弟という表現がよく似合うレンズだ。

マウントアダプター

ズミルックス R 35mmは最初に3カム版を入手し、富士フイルム デジタルカメラ X-PRO1にMETABONES X-Rマウントアダプターのスピードブースターを介して使っていた。スピードブースターは画角を拡大するためのレンズが入っており、一部のRマウントレンズはレンズ後端がアダプター内部部品と干渉して使えないが、SUMMILUX R 35mmは問題なかった。

フォーカルレデューサー付きマウントアダプターは、内蔵されたレンズで焦点距離の拡大をおこなうため、レンズ本来の描写を完全に再現できない。とくに歪みのあるレンズは歪みも増幅される。

やはり、レンズを35mmフルサイズセンサーで楽しみたかったので、LEICA M typ240を手に入れM-Rマウントアダプターを介して使うようになった。その後、LEICA SL typ601を手に入れ、ライカ純正マウントアダプター、Leica R-Adapter L(16076)を介して使用した。

Leica R-Adapter L(16076)を使用するとROM端子付きレンズはレンズ情報をカメラに受け渡すことができる。

3カムレンズは売却してROM端子付きを入手した。LEICA Tシリーズ、LEICA CLも同様に情報伝達が可能で、撮影結果のEXIFに記録される。Rカムより古いレンズを使う場合に比べ撮影結果の整理がしやすい。

ROM端子付きと3CAMは使っていたカメラが異なるが、手元に残っているデータを見る限り、撮影画像の雰囲気は同じで両者に大きな差があるとは感じられない。

CANON EOS1Ds Mk IIIはレンズ後玉の張り出しがミラーボックス内のセンサーに干渉するようで、レンズを装着するとEOSはエラーを表示して撮影ができなかった。

HASSELBLAD X1DII、X2Dで使用したところ4隅でそれなりにけられる。元々横幅36mmまではカバーしているので、撮影結果からけられ部分を除いたとき、デジタル中判センサー 44 x 33mmのうちライカ版 3:2で使用可能な限界を計算すると41.2 x 27.5mm程度になる。ハッセルブラッド伝統の 1:1だと33 x 33mmを十分にカバーしている。

仕様・レンズ比較

明るい焦点距離35mm

35mm F1.4という仕様は、大手カメラメーカー、サードパーティレンズメーカーを問わずリリースされている人気のレンズ仕様だ。大口径35mmレンズは各社それぞれに工夫されており興味深く、メーカー発表のレンズ構成図をくらべるだけで十分に楽しめる。

2020年代の現代 35mm F1.4は高性能を求めるため大型化している。レンズサイズはSUMMILUX 35mm F1.4程度の大きさで止めて欲しい。

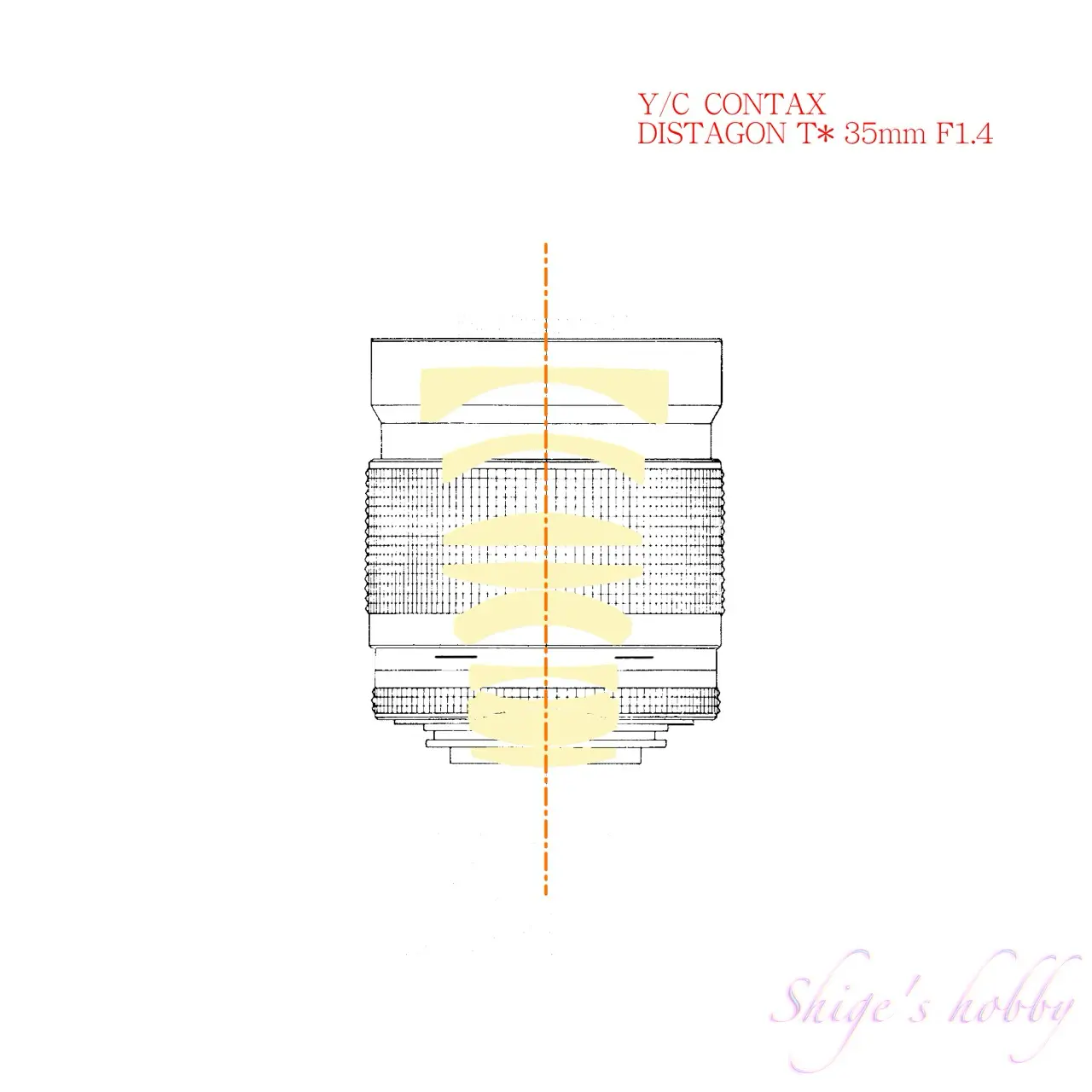

ここではSUMMILUX 35mm F1.4と1975年に発売されたDISTAGON T* 35mm F1.4とくらべてみたい。2つのレンズリリース時期は約8年差でレンズ長、レンズ径、重量はほぼ同じだ。

レンズ構成は各社の個性がみられ、SUMMILUXは前群、中郡、後群と3つに分かれており、DISTAGONは前群と中郡はほぼ一群になっている分散系で、両レンズ共に後群は4枚一まとめになっている。

MTF線図をみると、ズミルックスは絞り開放時に中央部と周辺部にピークをもち、目の届くところを強調しつつ全体をフラットになる線を描く。これは風景など引きの構図に向いており、最短撮影距離 50cmで引いた構図になりやすいためこの特性は妥当だ。

対照的にコンタックスは中央から外に向かってなだらかに落ちていき、中央部の主題を浮かびあがる表現に向いており、最短撮影距離 30cmと寄れる性能も中央の主題を際立たせることに役立つ。MTF線図からでもライカとツァイスのキャラクターの違いを感じる。

- レンズ構成図は各社のPDFより引用し、サイズはこちらで外観サイズなどから調整しているため、厳密ではない。

| 項目 | SUMMILUX | DISTAGON T* |

| 焦点距離(mm) | 35 | 35 |

| 最大絞り | 1.4 | 1.4 |

| 最小絞り | 16 | 16 |

| 絞り羽根 | 10 | 8 |

| レンズ構成 | 9群10枚 | 8群9枚 |

| 最短撮影距離(m) | 0.5 | 0.3 |

| レンズ長(mm) | 75 | 76 |

| レンズ最大径(mm) | 76 | 70 |

| フィルター径(mm) | 67 | 67 |

| 重量(g) | 685 | 600 |

| フード | 組み込み | 組み込み |

| マウント | ライカR | Y/C |

| 製造年 | 1983 * | 1975 |

| 製造本数 | 6,492 * | ? |

参考情報

- Canon Leica-R Compatibility Database

- SUMMILUX-R 1.4/35・Leica wiki

- SUMMICRON R 35mm New・Leica Wiki

- SUMMICRON R 35mm Old・Leica Wiki

- SUMMILUX-R 1.4/80・Leica wiki

- SUMMILUX-R 1.4/50E60・Leica wiki

- SUMMILUX-R 1.4/50 E55・Leica wiki

- DISTAGON T* 35mm Y/C

- ZEISS Distagon T* 1,4/35

- CARL ZEISS MILVUS 35mm F1.4 Singlereflex

- SONY DISTAGON 35mm ZE

- TAMRON 35mm F1.4

- CANON RF 35mm F1.4

更新履歴

- 2025.4.4

- 2024.8.20

- 2024.02.13:改稿

- 2023.12.06:作例追加

- 2022.11.01:初稿

広告

- LEICA Rレンズ・Ads by Rakuten

- LEICA L39 レンズ・Ads by Rakuten

- LEICA M レンズ・Ads by Rakuten

- ライカレンズ・Ads by Amazon

- ライカデジタル・Ads by Amazon

- ライカボディ・Ads by Amazon

- ライカアクセサリー・Ads by Amazon

- ライカ書籍・Ads by Amazon

- LEICA R-Adapter-L (16076)・Ads by Amazon

- LEICA R8・Ads by Rakuten

コメントを残す