Last updated on 2025-10-17

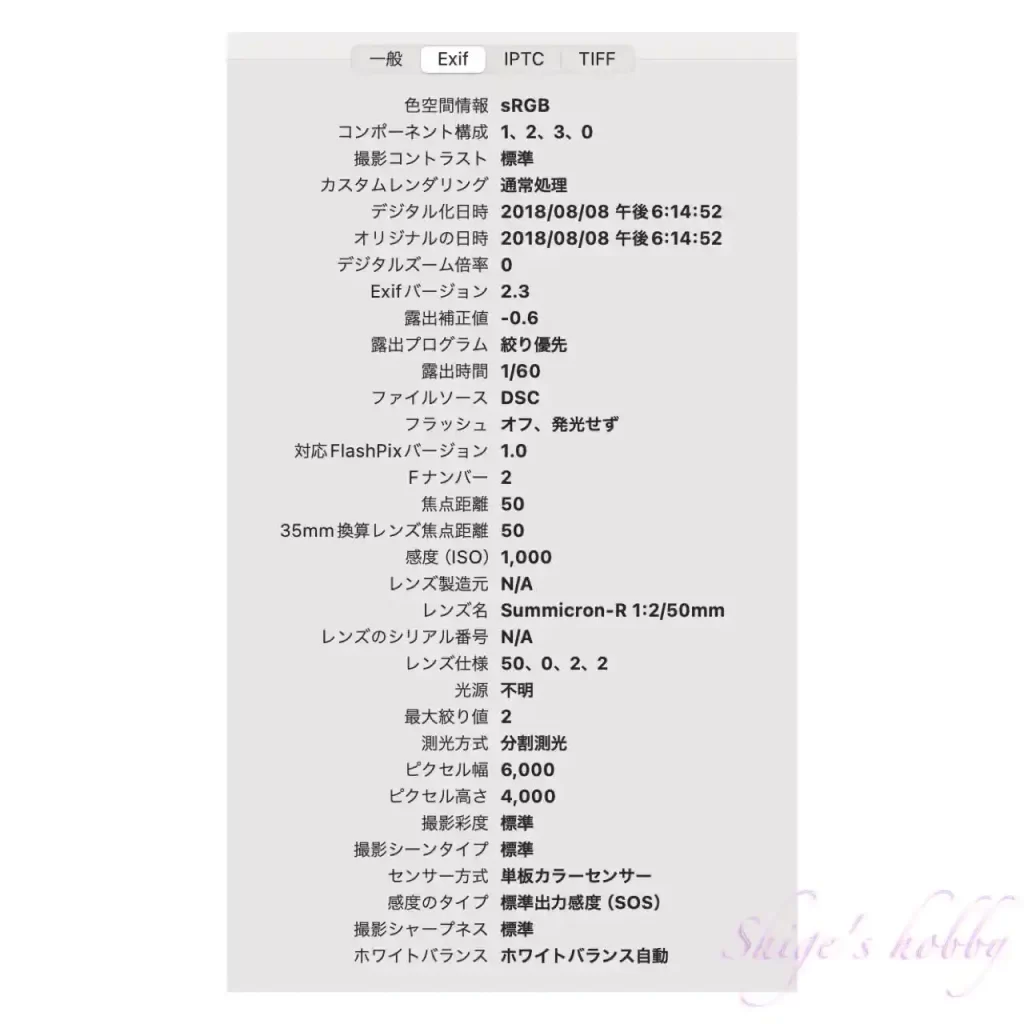

LEICA SUMMICRON R 50mm F2 ROM端子付きをLEICA SL Typ601、EOS 1Ds Mk-III、HASSELBLAD X2D-100Cで使用したレビューと写真作例。

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

目次

ギャラリー

写真作例の撮影は以下のカメラを使用した。

レビュー

1.概要

LEICA SUMMICRON R 50mm F2は1976年に発売された、ライカR一眼レフ向け焦点距離50mmの標準レンズ。

レンズはフード別付けの旧型とフード内蔵の新型がある。

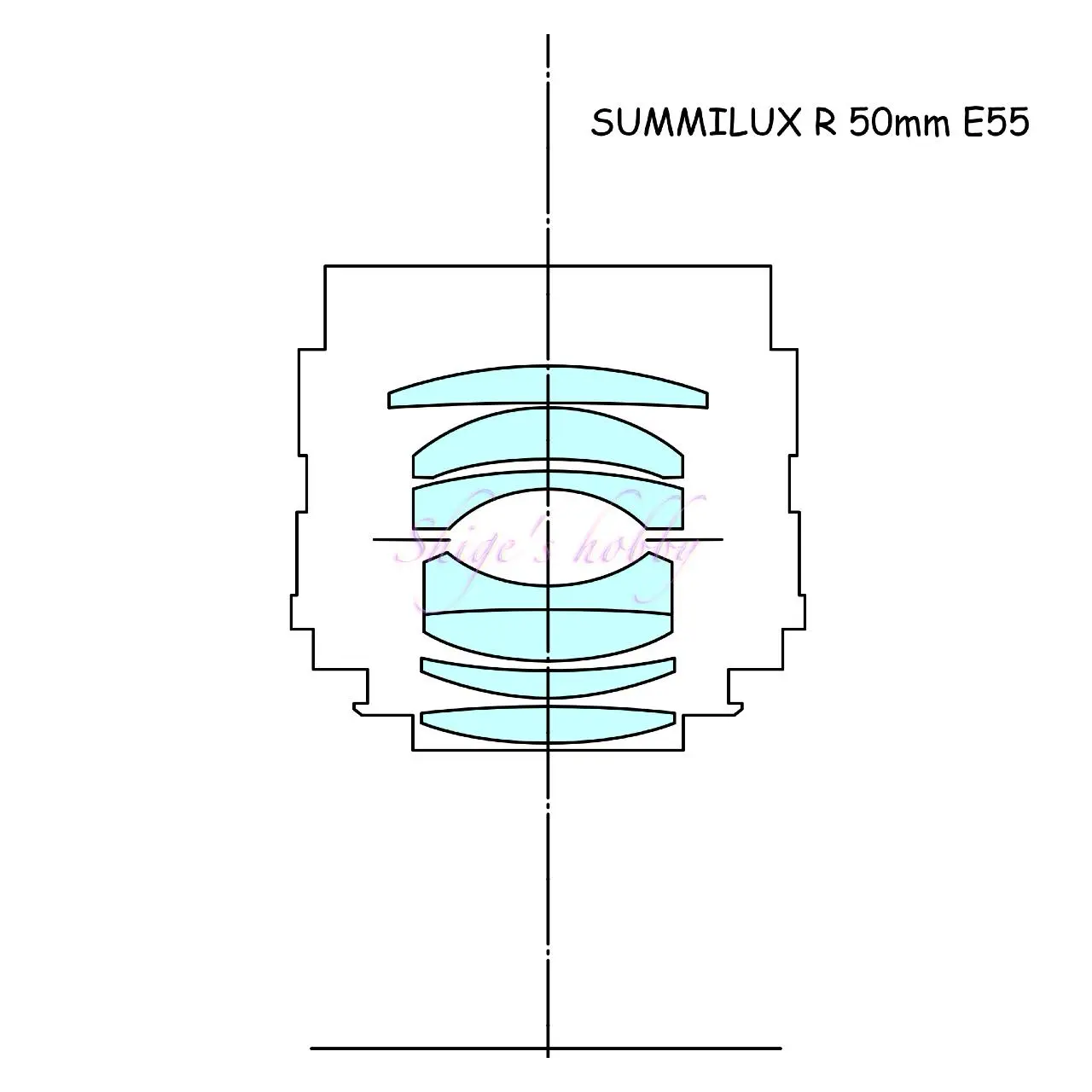

レンズ構成はオーソドックスな4群6枚 ガウス型、最短撮影距離は0.5m、絞り羽根は6枚だ。

旧型ズミクロンは、1-CAM、2-CAM、3-CAMが存在し、数が出ているのでROMに改造された物もあるかも知れないが見たことはない。新型ズミクロンは3-CAM、R-CAM、ROM端子付きがある。紹介に使用したレンズは新型 ROM端子付きレンズである。

2.使用感

LEICA SUMMICRON R 50mm F2はレンズ構成はリリースの1976年から25年間変化はないけれど、鏡筒のデザインが2種類あり、フード別付けが旧型で、フード内蔵が新型になる。今回紹介しているのは新型のSUMMICORN R 50mmとなる。

レンズの描写は、35mmフルフレーム(フルサイズ)センサーの撮影結果をみると、隅までそれなりに解像し大きな破綻はない。ボケは後ボケがすこしうるさくなる場面も見られるが、撮影者側の処理で対応できる。

描写に大きな不満は無いが驚くような特徴もなく、他社同年代の焦点距離50mmレンズと大きな違いはない。

所有していたレンズはシリアル番号384万代で1998年に作られた1000本の中に入っている。

このレンズのフォーカスリングの回転は、1990年代のライカRマウントのマニュアルレンズに共通する滑らかな感触だ。これ以外にも何本かSUMMICRON R 50mmは使用したけれど、フォーカスリングの回転にスムーズさに欠けるレンズにあたることはなく心地よくピント合わせができた。

フォーカスリングの回転角度は、無限から0.5mまでに3/4周回り、角度にすると270度あり、マニュアルフォーカスレンズとしては普通の回転角だ。

フォーカス目盛りは最短撮影距離に近づくにしたがって間隔が広がりるため、近接位置における微妙なピント合わせがしやすくなっている。

ズミクロンの鏡筒はズミルックスより8mm短い43mmとコンパクトにできており、LEICA SL Typ601、EOS-1系の縦グリップ一体型、LEICA R8、LEICA R9+モーターワインダーなどの大型カメラに装着したとき、カメラバックへ収まりが良い。

ROM端子付きレンズはLEICA SL Typ601を含むLEICA SLシリーズ、LEICA T,LEICA TLシリーズ、LEICA CLで使用する際は、マウントアダプターに純正のLEICA R-Adapter-L (16076) を使用すると、RマウントのROM端子付きレンズは、カメラ側にいくつかの情報を伝えることができる。

また、Eye-resと呼ばれる440万ドットの液晶ビューファインダーは絞り開放時においてもピント位置を的確に掴むことができた。また、実絞りレンズにおいて絞りを絞った際はカメラ側が自動的にEVFの明るさを調整するため、一眼レフカメラでは実絞りレンズでは暗くなるファインダーと異なって撮影しやすさというアドバンテージがある。

CANON EOS 1Ds Mk-IIIでEF/EOS-LEICA Rマウントアダプターを介して使用したところ、一部のRマウントレンズは35mmフルフレームセンサーを搭載したEOSは、撮影時にレンズエラーを起こすことがあるけれど、本レンズはEOS-1 Ds MKIIIで問題なく使用できた。

また、眼鏡ユーザーにはピント山のつかみに少々厳しい印象のある、EOSのファインダーで撮影した印象は、絞り開放のF2においてもピントの山はつかみやすくピント位置の合焦に問題はなかった。そして、撮影結果の歩留まりもよいものだった。実絞りで使用しているため、F値を絞るとファインダーが暗くなるのは一眼レフカメラの構造的問題で仕方が無い。

一部のRマウントレンズは35mmフルサイズセンサーを搭載したEOSでは、レンズエラーを起こすことがあるが、本レンズはEOS-1 Ds MKIIIで問題なく使用できた。

CANONデジタル一眼レフカメラでLIECA Rマウントを使用した際の互換性結果は以下のページに記載がある。

HASSELBLAD X2D-100C 中判デジタルミラーレスカメラにNOVOFLEX HAX/LER (Leica R lenses to Hasselblad x 1d Camera)マウントアダプターを介して使用した。

作例でも確認できるとおり、空を撮影すると周辺部に少し減光がみられ、風景では周辺部に描写の崩れが認められる。しかし、それらも撮影状況によっては十分に許容できるため、焦点距離40mm相当のレンズとして使用することができる。これはセンサーサイズが同様のフジフィルムGFXシリーズでも同じ結果が得られると考える。

また、この結果からレンズは35mm判を越えるイメージサークルを持っており、35mmフルフレームセンサー搭載カメラであれば周辺部まで十分な画質が期待できる。

3.まとめ

結論としてLEICA SUMMICRON R 50mm F2をまとめると、オーソドックスなガウス型標準レンズ。ライカがこの仕様で製造を続けてきたレンズで、精緻な解像度を要求する撮影でなければ十分な性能がある。お手軽にライカの描写を楽しみたいときはよい選択だ。

RマウントSUMMILUXと比べると特筆する点のない普通のレンズで、リリースから25年間大きな変更はなく生産されたレンズで、中古市場でかなりの見かけるレンズなので、状態と価格のバランスで選択するのが良いだろう。

仕様・考察など

ライカR一眼レフ用の焦点距離50mmは、Rマウント・SUMMILUXの存在が大きく、このズミクロンを選ぶ理由はコンパクトさくらいしか思い当たらない。なんだかんだで3回くらい買って売ってを繰り返しているレンズだ。

そのほか、CANON一眼レフカメラで使用したとき、絞り開放F値1.4のSUMMILUXでは絞り開放時にピント合わせが難しいと感じる場面があった。そう感じた写真の結果をみると狙ったところにピントはきていない。

これはミラーレスカメラのEVFを使用すると回避できるため、眼鏡を使用していたり、視力の衰えた一眼レフ撮影者にだけ発生する問題かもしれない。

以下、SUMMILUX R 50mm E55とレンズ構成について比較するとSUMMICRON 50mmがオーソドックスなレンズということがよくわかる。

| 項目 | SUMMICRON | SUMMILUX R E55 | SUMMILUX R E60 |

| 焦点距離(mm) | 50 | 50 | 50 |

| 最大絞り | 2 | 1.4 | 1.4 |

| 最小絞り | 16 | 16 | 16 |

| 絞り羽根 | 6 | 6 | 8 |

| レンズ構成 | 4群6枚 | 6群7枚 | 7群8枚 |

| 最短撮影距離(m) | 0.5 | 0.5 | ← |

| レンズ長(mm) | 41 | 50.6 | 51 |

| レンズ最大径(mm) | 66 | 68.5 | 70 |

| フィルター径(mm) | 55 | 55 | 60 |

| 重量(g) | 290 | 395 | 490 |

| リリース年 | 1976-2001 | 1989~1995(モデル11777) | 1997~2005 |

| 製造本数 | 99,736 | 4,149(後期のみ) 35,322(前期+後期) | 2,700 |

広告

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

Amazon Prime Sale

- LEICA Rレンズ・Ads by Rakuten

- LEICA L39 レンズ・Ads by Rakuten

- LEICA M レンズ・Ads by Rakuten

- ライカレンズ・Ads by Amazon

- ライカデジタル・Ads by Amazon

- ライカボディ・Ads by Amazon

- ライカアクセサリー・Ads by Amazon

- ライカ書籍・Ads by Amazon

- LEICA R-Adapter-L (16076)・Ads by Amazon

- LEICA R8・Ads by Rakuten

参考情報

- R型ライカのすべて/著者:中村信一/朝日ソノラマ編 Ads by Amazon

- SUMMICRON-R 50mm F2 Leica wiki

- LEICA Wiki SUMMILUX-R 50mm F1.4 E55

- LEICA Wiki 50mm f/1.4 Summilux-R II E60

- LEICA Wiki 「SUMMILUX 1.4/50-3rd」

- SUMMILUX R 50 2nd Technical PDF

更新履歴

- 2025.6.8

- 2024.12.15

- 2024.02.15:改稿

- 2022.02.06:初稿

Be First to Comment