明るい中望遠 R SUMMILUX 80

SUMMILUX R 80mm F1.4をフィルムカメラとデジタルカメラで使用したレビューと写真作例

目次

ギャラリー

- 写真作例の撮影はLEICA SL typ601とLEICA R8 +Digital Module R(DMR)

- 写真作例の撮影はSONY α7Sii、LEICA CL、LEICA R8+FUJIFILM100

レビュー

1.概要

ライカ・ズミルックス R 80mmはライカRマウント用の大口径中望遠レンズで、レンズは1980年から2009年の29年間に約1.2万本製造された。

主な仕様は以下の通りで、詳細は表に載せている。

- 開放F値 1.4

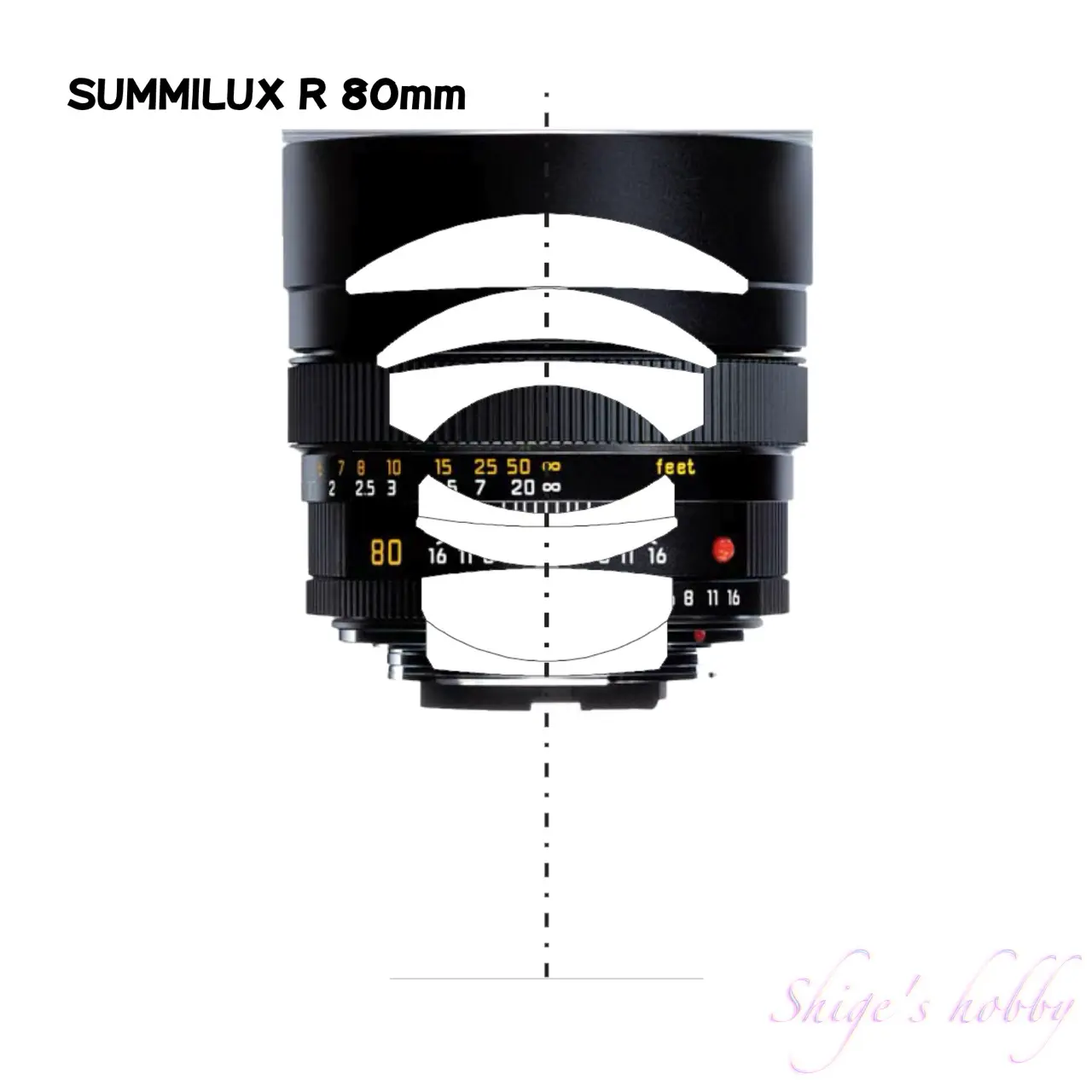

- レンズ構成 5群7枚

- 絞り羽根 10枚

- 最短撮影距離 0.8m

- フード 組込

レンズ構成、レンズフード内蔵の鏡筒など、基本的な要素はリリース当初から同じで、マウントは3カム、Rカム、ROM端子付きが存在し、R3以降の一眼レフ・ライカR・ボディで使用できる。

2.使用感

ズミルックス R 80mmは太めの鏡筒で、ズミルックス 35mmと同様にフィルムカメラではLEICA R8、R9などの大型一眼レフカメラによく似合う。デジタルカメラであれば、LEICA SLシリーズや LUMIX S1シリーズがよく似合う。

写りは絞り開放におけるボケ見が大口径・中望遠レンズらしく、ピント面から溶けるようにぼやけていく描写は、ワンパターンに陥る可能性はあるが、積極的に使いたくなる描写だ。

絞り開放撮影時は、LEICA R8のフォーカシングスクリーンを、14343/14392(DMR)・Universal Split Wedge Micro Prism・中央部がスプリット+マイクロプリズムに変更すると中央部ではピントの山を把握しやすい。構図決めに便利な14387/14395(DMR)・Ground-Glass Screen with Grid・方眼・すりガラスでもなんとかピント合わせは可能だ。

所有しているレンズ 80は、フォーカスリングに小傷がある程度でとても状態の良いROM端子付きレンズ。

デジタルミラーレス・ライカ SL typ601とライカ純正のマウントアダプター、Leica R-Adapter L(16076)で使用した場合、焦点距離と絞り値などがEXIFに記録されるのは、撮影時に一々メモをとらない、ものぐさ人間にとっては大変有用な機能である。DMR(LEICA Digital Module R)は焦点距離のみEXIFに記録される。

単焦点レンズなので、鏡筒には絞りリングとフォーカスリングのみで、フォーカスリングは無限から最短撮影距離の0.8mまで180度回転する。絞りリングは1/2ステップで1.4〜16まで絞ることができる。

本レンズは日本国内に流通しているレンズ数は多いはずで、2000年代は中古市場でよく見かけた。しかし、Rマウントレンズ全般的な傾向ではあるが、最近は見かけることが少なくなり少しレアなレンズになっており、価格もそれなりに上昇している。

マウントアダプター

ズミルックス 80mmのイメージサークルは広く、HASSELBLAD / FUJIFILMのデジタル中判センサーサイズ(44mm x 33mm)をほぼカバーしている。

デジタルミラーレス・ライカ SL typ601とライカ純正のマウントアダプター、Leica R-Adapter L(16076)で使用した場合、焦点距離と絞り値などがEXIFに記録される。これはメモをとらないものぐさな人間にとっては大変有用だ。

DMR(LEICA Digital Module R)は焦点距離のみEXIFに記録される。

EVFの使えるミラーレスカメラでは、ピント位置拡大機能により、一眼レフカメラでは少々不安だったピント位置の不安は払拭される。

EOS 1DS MK-IIIで使用する際に問題となる、レンズ後玉はマウント内に収まっているため、後玉がカメラのセンサーに干渉して発生するエラー20(Err20)に遭遇したことはない。F1.4の明るいレンズなので、EOSのフォーカシングスクリーンをスーパープレシジョンマットのEc-Sにするとピントは合わせやすくなる。

3.まとめ

結論としてSUMMILUX R 80mm F1.4をまとめると、SUMMILUX R 35mm F1.4と並んでライカRマウントを代表する大口径レンズ。一昔前は中古市場でも常時見かけたが、2020年代に入ると見かける頻度も減ってきた。

一眼レフカメラでは、ピント位置の調整に難儀することもあったが、ミラーレスカメラの電子ビューファインダーであればその杞憂も無くなるため、より使いやすさが増している。

ただ解像感を求めるだけで無く、微妙な柔らかさが同居する描写は癖になる。

SUMMILUX R 80とSUMMILUX M 75

ライカはズミルックス R 80mmのリリースと同時期に、ほぼ同じレンズ構成でズミルックス M 75mmをリリースしている。M型レンズはカメラの装備しているファインダー枠に縛られて作られているため中望遠レンズとして焦点距離75mmが選択されるのは自然なことだろう。

本レンズの焦点距離が80mmとなった理由を考察すると、ライカの一眼レフレンズの標準レンズ以降のラインナップは、50、60、90となっており、75mmをはめ込むよりは末尾を0としたときの数値の並びのよさから70か80のどちらかが候補になり得る数字であり、また1980年代はポートレートレンズとして他社1眼レフカメラの交換レンズとしては85mmが主流であるため、ポートレート用大口径レンズを創るのであれば70mmよりは80mmを選択するのが自然と思われる。

70、80を飛ばして90mmまで焦点距離を伸ばすと、75mmレンズと設計を共有しづらいこと、ズミルックス 90mm F1.4のサイズを概算すると、最大レンズ直径=64.3mmとなり、鏡筒剛性の確保や機械部品を入れ込むことから鏡筒幅を+10mm(片側厚み5mm x 2)とするとレンズ径は74mmとなる。

ライカは2018年にNOCTILUX M 75mm F1.25、2021年にSUMMILUX M 90mm F1.5という2本の大口径レンズをリリースしており、両レンズのレンズ最大径は74mmとなっており、このことからも、一眼レフ用の90mm F1.4を作るとレンズ最大径が74mmの太いレンズができたであろう。

また、SUMMILUX M 90mm F1.5は2025年で200万円を超えるレンズなので、Rマウントレンズとして1980年代にリリースするのは、コストや製造技術の点から難しかったと考えられる。

レンズ1本からさまざま妄想できるのはライカレンズならではだろう。

- レンズ構成図は各社の配付資料から引用し、サイズはこちらで調整しているため厳密ではない。

仕様・レンズ比較

| 項目 | SUMMILUX R | SUMMILUX M |

| 焦点距離(mm) | 80 | 75 |

| 最大絞り | 1.4 | 1.4 |

| 最小絞り | 16 | 16 |

| 絞り羽根 | 9 | 10 |

| レンズ構成 | 5群7枚 | 5群7枚 |

| 最短撮影距離(m) | 0.8 | 0.75 |

| レンズ長(mm) | 69 (Rマウント面より) Rマウントフランジバック 47.4 計:116.4 | 80 (Mマウント面より) Mマウントフランジバック 27.8 計:107.8 |

| レンズ最大径(mm) | 75 | 69 |

| フィルター径(mm) | 67 | 60 |

| 重量(g) | 700 | 560 |

| フード | 組込 | 前期:フック止め 後期:組込 |

| マウント | ライカR | ライカM |

| 製造年 | 1980 | 1980 |

| 製造数 | 12,250 | 14,752 |

参考リンク

- R型ライカのすべて/著者:中村信一/朝日ソノラマ編 Ads by Amazon

- SUMMILUX-R 1.4 /80 Leica wiki・説明ページ

- SUMMILUX-M 1.4/75 Leica wiki・説明ページ

- SUMMILUX-M75の紹介ページ(Shige’s hobby内リンク)

更新履歴

- 2025.4.5

- 2024.9.17

- 2024.2.11:改稿

- 2022.04.07:初稿

広告

- ライカ・レンズ・Ads by Amazon

- ライカ・デジタル・Ads by Amazon

- ライカ・ボディ・Ads by Amazon

- ライカ・アクセサリー・Ads by Amazon

- ライカ・書籍・Ads by Amazon

コメントを残す