中判アポマクロ・APO MAKRO PLANAR 120mm

CONTAX 645向け Carl Zeiss APO MAKRO PLANAR 120mm F4をライカ Sで使用したレビューと写真作例

目次

ギャラリー

- 写真作例の撮影はLEICA S typ007

レビュー

1.概要

アポ・マクロ・プラナー120mmは、京セラが1999年に中判カメラ・コンタックス645向けにリリースした焦点距離120mmのマクロレンズで、ライカSシリーズで使うと35mm判換算96mmとなる中望遠マクロレンズとなる。コンタックス645で645フィルムを使用すると74mmとなる。

主な仕様は以下の通りで、詳細は表に載せている。

- 開放F値 4

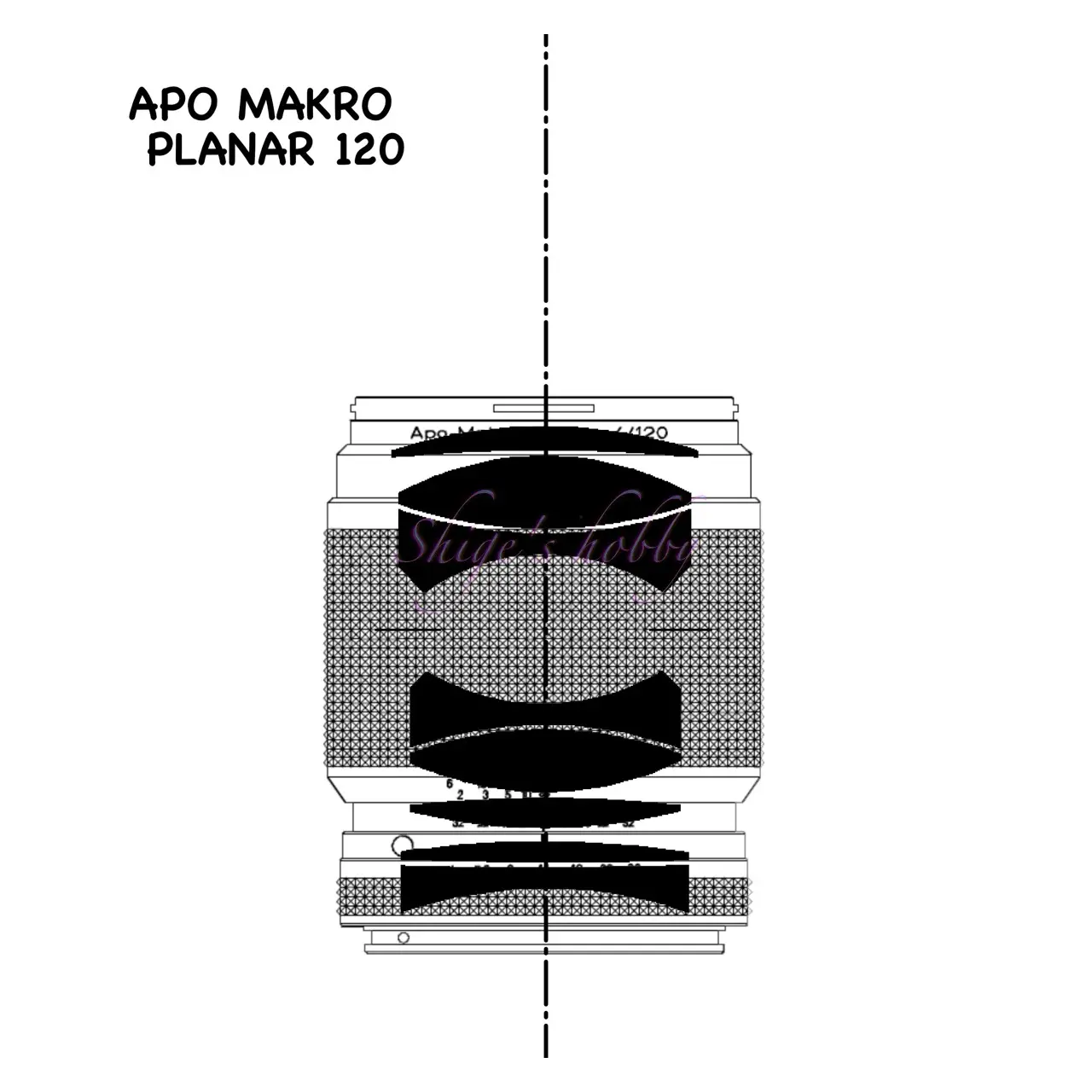

- レンズ構成 6群9枚

- 最短撮影距離 0.3m

- フード ゾナー140mmと共通のGB-73

仕様を見ていただくとわかるが前群の4群6枚が通常のプラナー構成で後群の2群3枚で収差補正や撮影倍率向上などおこなっている点である。

中判HASSELBLAD Vレンズ・マクロ・プラナーが4群6枚の一般的なプラナー構成で、645フィルム判で等倍マクロ撮影をおこなうために進化したレンズ構成と考えられる。

レンズ機構もフォーカズ時に前群と後群が逆方向に伸びる全群繰り出し式となっており、全群繰り出しでも鏡筒内でレンズが移動する場合オートフォーカスが実現しやすいが、このレンズは鏡筒そのものが前後に伸びるため、移動させる質量が大きいので、CONTAX 645 カメラはオートフォーカスに対応しているけれど、本レンズはオートフォーカス機構は採用されず、マニュアルフォーカスのみのレンズになっている。

鏡筒そのものを動かすメリットとして、レンズを無限遠位置にするとレンズ全長は104mmと非常にコンパクトなサイズになり可搬性がよくなる。実際の撮影時に最短撮影距離までフォーカスリングを回すとレンズ全長は200mmと倍程度の長さになる。重量はオートフォーカスなどの機構がないこともあり、800g程度と中判マクロレンズとしてはとても軽量だ。

本レンズはマニュアルフォーカスで絞り環が付いているが、絞りの駆動は電気的であるため、電子接点をもったマウントアダプターでなければ、絞りを動作させることが出来ないため注意が必要である。その場合はつねに絞り開放で使うことになる。

2.使用感

アポ・マクロ・プラナー120mmのイメージサークルは、645フィルム判に対応しているため、ライカSの45x30mmセンサー、35mmフルサイズセンサーを余裕でカバーする。

広いイメージサークルから得られる画像は、絞り開放値 F4でも近接すれば前後はなだらかにボケていく。ピント面も薄くなるけれど、ピント位置のシャープさは優秀なマクロレンズを使用している実感を得られる。

近接撮影だけで無く、風景を撮影しても優秀で歪みのない画面全体で均一な画像を提供してくれる。

LEICA S TYP007で使用するとき、カメラをオートフォーカスモードにしていると、ライカSの中央一点フォーカスが合焦表示にならないとシャッターが切れないため、画面隅のピント面を持って行く場合など不便を感じることがある。

もちろん、カメラをマニュアルフォーカスモードにして撮影すれば、ファインダーで確認した位置でシャッターは切れる。しかし、オートフォーカスレンズと併用するとき、レンズを交換したらフォーカスモードの変更をおこなうの少々に面倒だ。

レンズに絞り環を装備しているが、16038 [ライカ SアダプターC]を用いて、ライカSで使う場合は絞り環は無視され、カメラ側で絞り値を設定して撮影する。

このレンズに興味を持ったのは、特徴的なレンズ構成のためだ。数あるマクロ・プラナーの中で孤高にして異質の存在、中版マクロレンズのスタンダードな焦点距離120mmを採用している。レンズ銘にあるとおり色収差を抑えるAPO仕様で撮影結果に色滲みを感じることはない。ツァイスのコーティング技術による逆光耐性もよいため、フード無しで撮影して問題を感じたことはない。

3.まとめ

結論として APO MAKRO PLANAR 120mm F4をまとめると、非常に優秀なマクロレンズである。

マクロレンズなので、オートフォーカスが無いことが欠点となることも少なく、サイズもコンパクトなので、適合するマウントアダプターが入手できるならば、持っておいて損はないレンズだ。

・余談

このレンズ構成は、コシナが製造するZEISSブランドのMakro Planar T* 2/100、Milvas 2/100M(8群9枚)に発展している。そして、レンズ銘にAPOを明確にうたっているMAKRO PLANARは本レンズだけである。

マクロ・プラナーの1眼レフ用のYASHICA CONTAXのMakro Planar®T* f/2.8 – 100 mm(7群7枚)とは構成が異なり、こちらも35mm判で全群繰り出しのマニュアルフォーカスレンズとなっており、形状はAPO MAKRO PLANARの弟分のようであり興味深いレンズだ。いずれ入手して使ってみたいと思っている。

仕様・レンズ比較

アポ・マクロ・プラナー 120mm F4の比較対象としては、「ライカ アポマクロズマリット S 1:2.5/120」、「ハッセルブラッドHC マクロ 120mm-II F4」が考えられる。

ハッセルブラッド HC マクロ 120mmは前群だけを繰り出す設計で、HASSELBLAD Hシリーズカメラ、LEICA SシリーズカメラでAF撮影が可能になっている(ただしHASSELBLAD XシリーズはMFのみ)。

HC120mmはレンズシャッターユニットとAFユニットを追加したことによって、重量は1.4kgとアポ・マクロ・プラナーの2倍弱と重くなっている。

ライカ アポマクロズマリット S 1:2.5/120はマクロレンズとしては明るい絞り開放F値 2.5でCONTAX 645、ハッセルブラッドのマクロと比べて1段以上明るい。ただし、等倍まで因ることはできずハーフマクロとなっている。

近接性能よりもポートレイトを意識して作られているようで、海外のフォーラムではズミクロンS 100mmよりもAF精度は安定したレンズとの評判もあるため興味深いレンズだ。

- レンズ構成図は各社の配付資料から引用し、サイズはこちらで調整しているため厳密ではない。

| レンズ名 | APO MAKRO PLANAR | アポマクロズマリット S | HC 120 II |

| 焦点距離(mm) | 120 | 120 | 120 |

| 最大絞り | 4 | 2.5 | 4 |

| 最小絞り | 32 | 22 | 45 |

| レンズ構成 | 5群8枚 | 7群9枚 | 9群9枚 |

| 絞り羽根 | – | – | – |

| 最短撮影距離(m) | 0.3 | 0.57 | 0.39 |

| レンズ長(mm) マウント面からの距離 | 104 | 128 | 166 |

| レンズ最大径(mm) | 86 | 91 | 96 |

| フィルター径(mm) | 72 | 72 | 67 |

| 重量(g) | 796 | 1135 1205(レンズシャッターあり) | 1410 |

| レンズマウント | CONTAX645 | LEICA S | HASSELBLAD H |

| リリース年 | 1999 | 2010.10 2013.2(CS) | – |

| 撮影倍率 | 等倍 | 1/2 | 等倍 |

参考リンク

- ZEISS History product for APO MAKRO PLANAR 120

- アポマクロズマリット S 1:2.5/120

- HASSELBLAD HC120mm mcaro-I・Shige’s hobby

- HASSELBLAD HC120mm mcaro-II・Shige’s hobby

- LEICA S with HC f4 120mm Macro II・Shige’s hobby

- SUMMICRON S 100 ASPH. ・Shige’s hobby

更新履歴

- 2025.4.13

- 2024.9.2

- 2024.2.11:改稿

- 2023.06.18:初稿

コメントを残す