Last updated on 2025-10-31

LEICA APO SUMMICRON R 90mm ASPH.をフィルム一眼レフ、デジタル一眼レフ、デジタルレンジファインダー、ミラーレス等のカメラで使用したレビューと写真作例

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

目次

ギャラリー

写真作例の撮影は以下のカメラを使用した。

- LEICA R8 +KODAK ProImage100 +NIKON SUPER COOLSCAN4000

- LEICA R8 +Digital Module R(DMR)

- CANON EOS 1Ds Mk-III

- LEICA M typ240

- LEICA SL Typ601

- HASSELBLAD X2D-100C

レビュー

1.概要

APO SUMMICRON R 90mm ASPH.は、2002年にリリースされたライカRマウントの中望遠レンズ。

主な仕様は以下の通りで、詳細は表に載せている。

- 開放F値 2

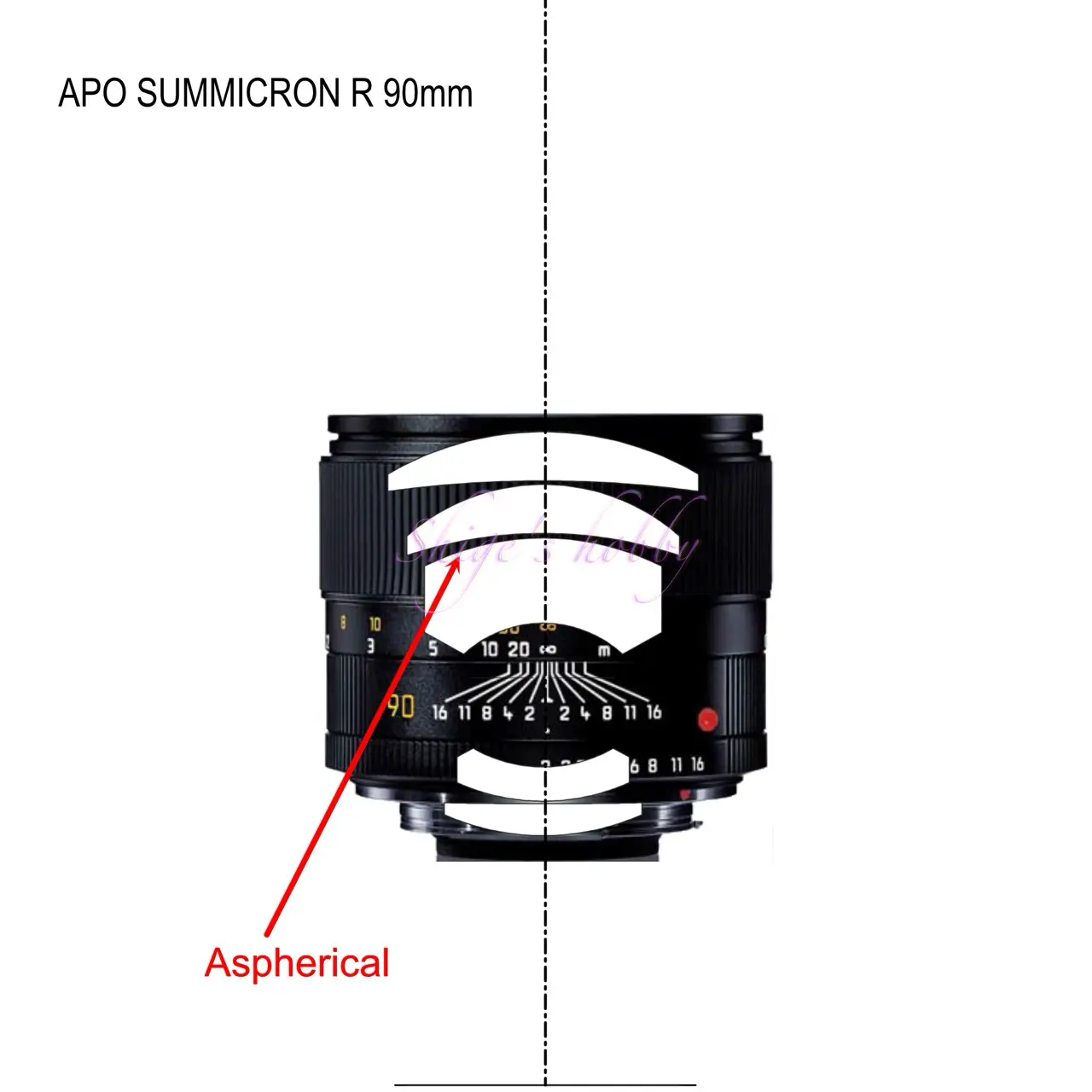

- レンズ構成 5群5枚

- 非球面レンズ1枚

- 絞り羽根 8枚

- 最短撮影距離 0.7m

- フィルター径 E60・60mm

- フード 組込フード

2.使用感

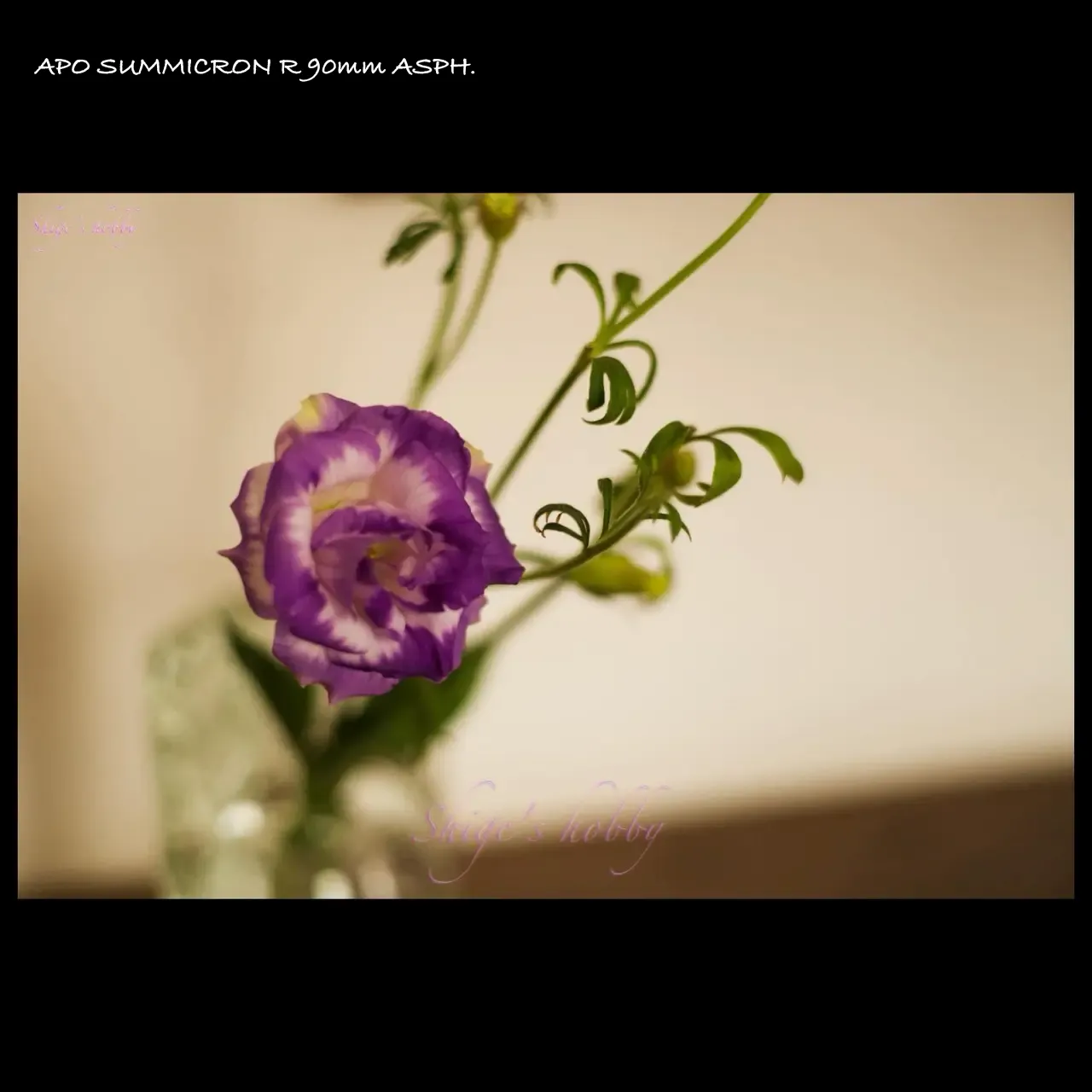

APO SUMMICRON R 90mm ASPH.の写りは、画面全体がフラットでありながら、ピント面でキレのある描写をする。

前後のボケ見も文句なく、何本か所有している中望遠レンズの中で、ここぞという場面で選択することが多いレンズだ。

鏡筒前部に引き出し式のフードを装備しているが、引き出し量は控えめで遮光効果は高くない。しかし、逆光耐性は十分にあり、おかしなゴーストが現れることも少ないので、組み込まれたフードで不自由したことはない。

鏡筒デザインは新世代のRマウントレンズに共通するは凹凸がないストレートな形状おしており、APO SUMMICRON M 90mm ASPH.のマウントに向かって絞られるデザインとは異なる姿をしている。

また、APO SUMMICRON R 90mm ASPH.は、同じような焦点距離で人気レンズの一つであるズミルックス R 80mmより、180g程度軽いため小型のミラーレスカメラに付けた際のバランスが良い。

RマウントとMマウントのアポ・ズミクロンの構成は同一だ。Rマウントのアポ・ズミクロンを所有する前にMマウントのアポ・ズミクロンを所有しており、一時期両レンズを所有するという贅沢な時間があった。

過去の撮影結果をみると、Mマウントは中央部が先鋭で周囲が少し緩く、Rマウントは画面全体がフラットで解像感が一定するという傾向が見られ、同じレンズ構成でも違いがでることに驚いた。

これは厳密な撮影比較をたわけではないので、そう見えただけかレンズの個体差という可能性もある。

両レンズのスペックで異なるのは最短撮影距離で、Rマウントは0.7m、Mマウントは1mとなっている。

焦点距離90mmの中望遠レンズでは、この0.3mという差はけっこう大きな差になる。

このレンズは2002年から2003年の2年間で2000本製造されたレンズで、日本の中古市場に出てくることがほとんど無く珍しいレンズだ。ebayでは時折みかけるため、入手するならば海外経由のほうが容易と考えられる。

海外取引は固有のリスクがあるため、国内の通信販売と同列に考えることは難しいことは認識しておく必要がある。

Mマウント版は2025年の時点で現行製品なので新品を購入可能で、ミラーレスカメラで使うのであればMマウント版を選択するのもよいだろう。

マウントアダプター

■フィルム一眼レフカメラ

APO SUMMICRON R 90mm ASPH.をLEICA R8とKODAK ProImage100で撮影した結果をみると、ネガフィルムの粒状感とレンズの持つ全面で解像度の高い描写がよくマッチしている。

ネガフィルムの結果をみるかぎりISO400程度の粗いモノクロームで使用するとレンズの持つ解像度の高さとマッチして楽しめそうだ。

フィルムカメラのLEICA R8は標準のユニバーサルスクリーン(14343)で絞り開放から問題なくピント合わせ可能である。

■デジタル一眼レフカメラ

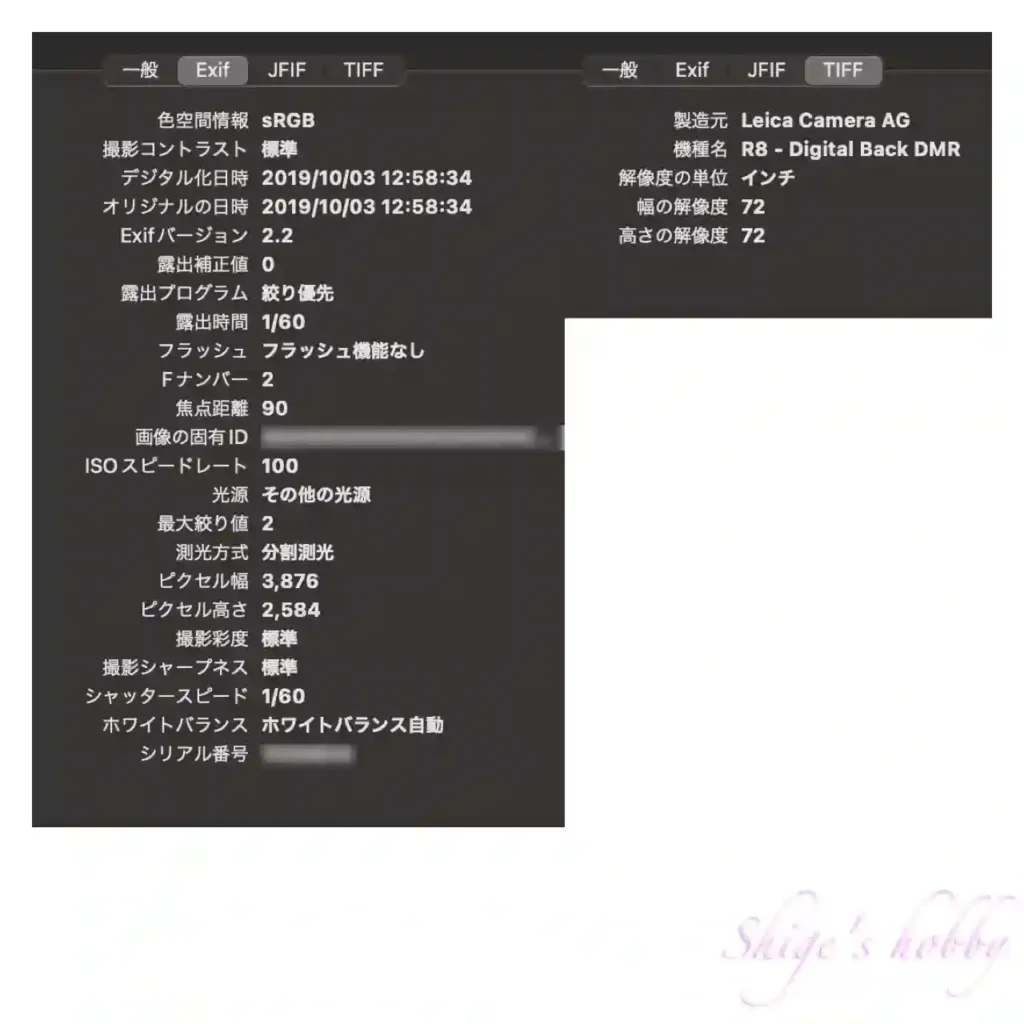

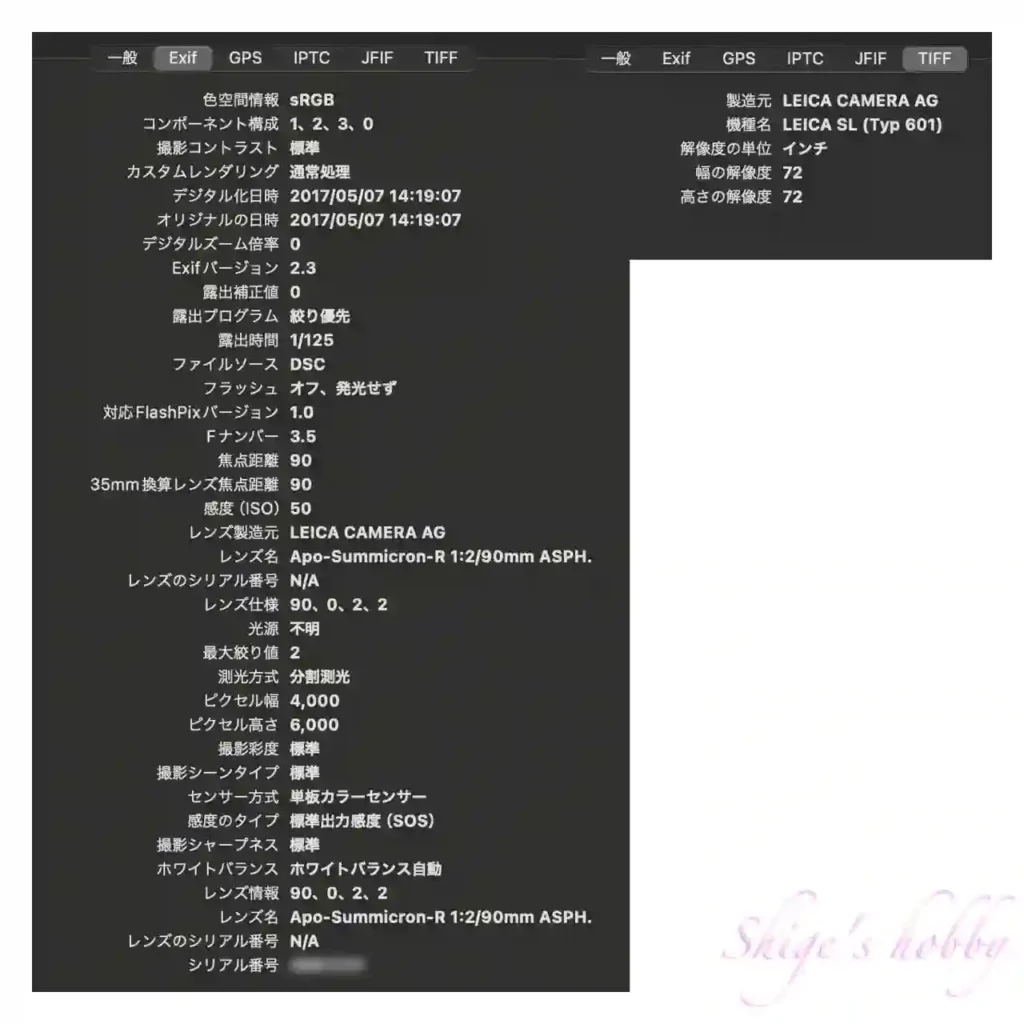

APO SUMMICRON R 90mm ASPH.をDigital Module Rで撮影した画像は、カメラのイメージセンサーが35mmフィルム判に対して小さいため、表示の焦点距離を1.37倍した焦点距離分を切り取った(クロップした)範囲が撮影される。焦点距離90mmは35mm判換算焦点距離で123mmとなる。

デジタルカメラでは粗が見えやすい周辺部がカットされるため、より解像感の高い画像を得ることができ、猫の毛並みも美しく再現されている。

APO SUMMICRON R 90mm ASPH.はDMRの標準のユニバーサルスクリーン(14392)で問題なくピント位置を決めることができた。別売りの中央部のピント精度を高められるマイクロプリズムスクリーンが必要な場面はほとんど無かった。

DMR専用のフォーカシングスクリーンは35mmフィルムより小さなセンサーサイズに合わせるため、スクリーン内側に撮影範囲を示す四角い枠がある。

DMRはROM端子付きレンズを装着して撮影すると、Exif情報に焦点距離、設定した絞り値などが記録される。以下の例では、焦点距離90mmで絞り開放のF2で撮影していることがわかる。しかし、一部のROM端子付きレンズはExifヘのデータの受け渡し情報にばらつきがあり、焦点距離が伝わらなかったり、絞り値が伝わらなかったりとライカ・アナログとデジタル時代の狭間で仕様にブレが見られる。

CANON EOS 1Ds Mk-IIIは2000万画素の35mmフルフレームセンサーカメラで、APO SUMMICRONはこの解像度に問題なく対応している。

EOSシリーズは基本的にオートフォーカス前提のカメラなのでマニュアルフォーカス時のピントピークのとらえ加減は、MINOLTA α系のハイエンドカメラの方がやりやすい。しかし、APO SUMMICRON R 90mm ASPH.をに関してはEOS-1 Ds MKIIIとEOS-1D Mark-IVに搭載された標準スクリーンでピント合わせに問題はない。

APO SUMMICRON R 90mm ASPH.のレンズ後玉の出っ張り量は少ないため、EOS-1Ds MKIIIにマウントアダプター経由で取り付けた際も問題なく動作する。Rマウントの広角レンズはレンズ後端とミラーボックスのセンサーが干渉しカメラがエラー20(Err 20)を表示してとなり使用できないこともあるため注意が必要だ。

センサーサイズが小さなEOS-1D Mark-IV、EOS 7Dはこのレンズを問題なく使用できる。センサーサイズによる焦点距離の変化はEOS-1D Mark-IVが1.3倍で117mm、EOS 7Dが1.6倍で144mmとなる。

■デジタルレンジファインダーカメラ &ミラーレスカメラ

LEICA SL typ601は2400万画素の35mmフルフレームセンサーでCANON EOS 1Ds MK-IIIより2割ほど画素数が多い。2割程度の画素数の増しはほとんどその差を感じることはない。

両カメラは2400万画素センサーを搭載しており、センサーサイズは異なるが、どちらのカメラで使用しても十分に実用的な解像度とピンと面のキレをみることができる。

デジタルミラーレス・ ライカ SL typ601とライカ純正のマウントアダプター、Leica R-Adapter L(16076)で使用した場合、焦点距離と絞り値などがEXIFに記録される。これはメモをとらないものぐさな人間にとっては大変有用だ。

EVFの使えるミラーレスカメラでは、ピント位置拡大機能により一眼レフカメラよりも精度よくピント位置を決めることができる。

LEICA M typ240はレンジファインダーカメラなので距離計に連動するMマウントレンズ以外はファインダーでピント位置を確認することができない。これはライカ純正のR adapter for M(14642)マウントアダプターを介してカメラにRマウントレンズを装着してもカメラの距離計に連動しない。

そのため、ピント位置を確認するためには、外付けの電子ビューファインダー EVF-2を装着する必要がある。

EVF-2を装着したLEICA M typ240はミラーレスカメラと同様の動作となるが、カメラにMマウントレンズを装着した場合と比べて、EVFの処理が入るためかカメラの処理速度が低下しシャッターを押した際の反応などがかなり悪くなる。

また、R adapter for M(14642)マウントアダプターを使用すると、メニューから登録されたRマウントレンズを選択してExifに記録することができる。メニューに登録されていないレンズは追加登録はできないため、近いレンズを選択するしかない。

HASSELBLAD X2D-100Cは中判デジタルセンサーを搭載したミラーレスカメラで、センサーサイズは35mmフィルム判よりも大きい。

APO SUMMICRON R 90mm ASPH.はイメージサークルは広く、HASSELBLAD X2D(X1D / X1DII / X907 / FUJI-GFX)で採用されている44*33mmの中判デジタルセンサーの範囲を完全にカバーしている。

35mmフィルム判にたいする焦点距離の換算係数は0.8倍となっており、イメージサークルが中判デジタルセンサーをカバーしていれば、72mm相当の中望遠レンズとなる。作例はトリミング無しの44*33mmの中判デジタルセンサーの出力画像を縮小している。

3.まとめ

結論としてAPO SUMMICRON R 90mm ASPH.をまとめると、サイズと写りのバランスが絶妙で所有していると折に触れて使いたくなる。また、Rマウントの汎用性の高さから、マウントアダプター経由で様々なカメラで使用できることも使用頻度が上がる理由の1つだ。

仕様・レンズ比較

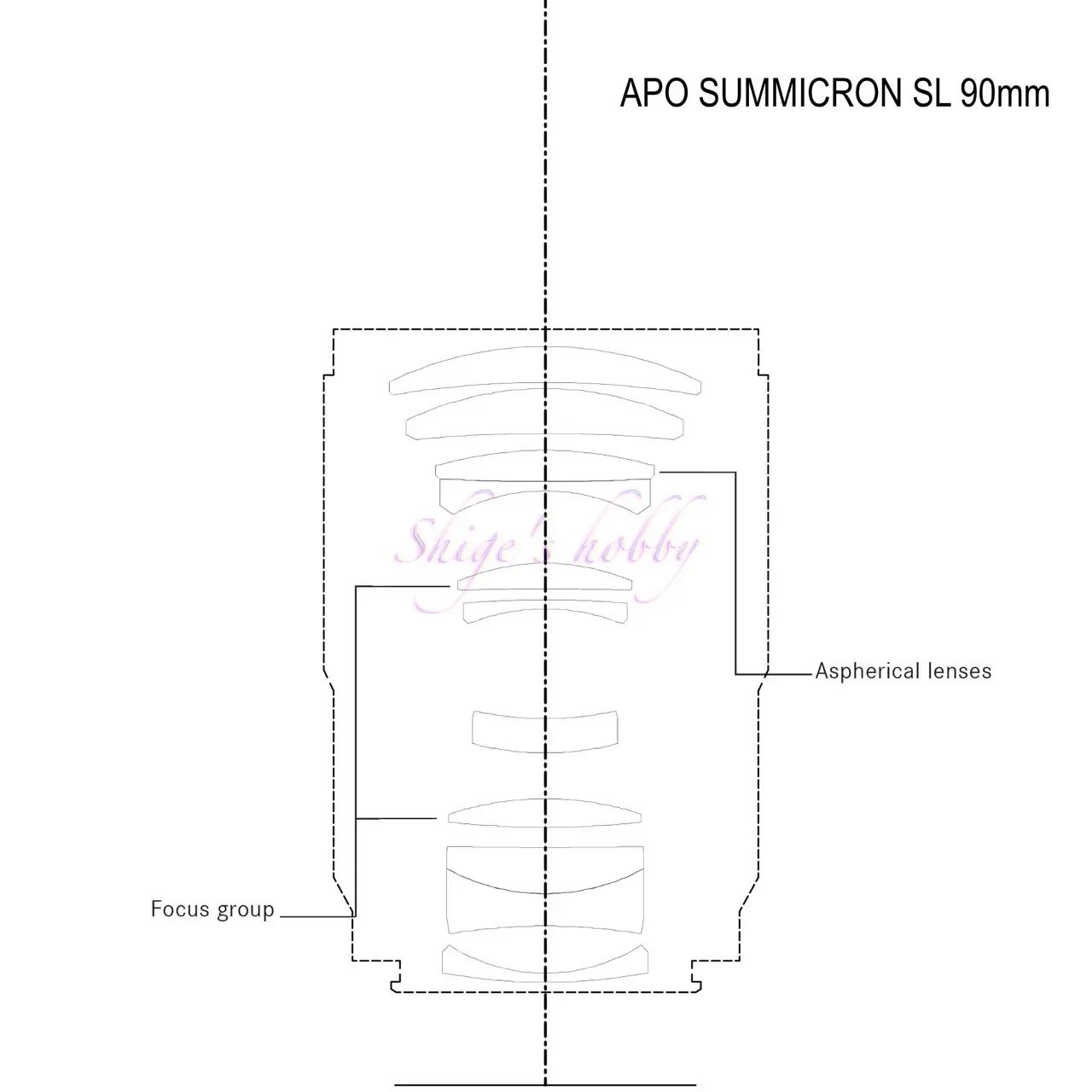

APO SUMMICRON R 90mmと2018年発売のAPO SUMMICRON SL 90mmと仕様を比較してみる。

APO SUMMICRON SL 90mmは大きく重いレンズだ。これは2つ理由があり、オートフォーカス機構を搭載してレンズ性能を追求するためにガラス枚数が多い。また、SL用APO SUMMICRONシリーズで鏡筒サイズを共通化してコストダウンを狙ったため、21mm〜90mmの焦点距離を同一の鏡筒に収めるために大きな鏡筒となっている。

APO SUMMICRON SL 90mmの写りはよいのだろうが、APO SUMMICRON R 90mm程度のサイズに抑えてもらえた方が使い易い。

| 項目 | APO SUMMICRON R | APO SUMMICRON SL |

| 焦点距離(mm) | 90 | 90 |

| 最大絞り | 2 | 2 |

| 最小絞り | 16 | 22 |

| 絞り羽根 | 8 | 9 |

| レンズ構成 | 5群5枚 | 9群11枚 |

| 最短撮影距離(m) | 0.7 | 0.6 |

| レンズ長(mm) | 59.3(Rマウント) フランジバック 47.4 合計 106.7 | 102(Lマウント) フランジバック 20 合計 122 |

| レンズ最大径(mm) | 71 | 73 |

| フィルター径(mm) | 60 | 67 |

| 重量(g) | 520 | 700 |

| フード | 組み込み | バヨネット式 |

| マウント | ライカR | ライカSL |

| 製造年 | 2002〜2003 | 2018.2.28 |

| 製造本数 | 2000 | ? |

参考情報

- R型ライカのすべて/著者:中村信一/朝日ソノラマ編 Ads by Amazon

- Canon Leica-R Compatibility Database

- ライカカメラの買い方マガジン VOL.1/Gakken(2003.10.30発行)(最初のページに本レンズの紹介が1ページだけある。)

- APO SUMMICRON R 90mm F2 ASPH. Leica wiki

- APO SUMMICRON SL 90mm・ライカ公式ページ

- APO SUMMICRON M 2/90 ASPH. (Shige’s hobby内ページへのリンク)

- SUMMICRON M 2/90 E48(Shige’s hobby内ページへのリンク)

- SUMMICRON R 2/90 2nd(Shige’s hobby内ページへのリンク)

- SUMMICRON S 2/100 ASPH. (Shige’s hobby内ページへのリンク)

寄付

広告

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

- LEICA Rレンズ・Ads by Rakuten

- LEICA L39 レンズ・Ads by Rakuten

- LEICA M レンズ・Ads by Rakuten

- ライカレンズ・Ads by Amazon

- ライカデジタル・Ads by Amazon

- ライカボディ・Ads by Amazon

- ライカアクセサリー・Ads by Amazon

- ライカ書籍・Ads by Amazon

- LEICA R-Adapter-L (16076)・Ads by Amazon

- LEICA R8・Ads by Rakuten

- Leica R-Adapter L(16076)・Ads by Amazon

- APO SUMMICRON SL 90mm・Ads by Amazon

更新履歴

- 2025.10.17

- 2025.4.15

- 2024.09.18

- 2024.02.13:改稿

- 2022.11.02:初稿

Be First to Comment