Ms-Optics製長焦点レンズ MS-APORIS 135mm F2.4

Ms-optics APORIS 135mm F2.4を中判デジタルセンサーカメラ、35mmフルフレームミラーレスカメラで使用したレビューと写真作例

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

目次

ギャラリー

写真作例の撮影は以下のカメラで撮影した。

- LEICA SL typ601・35mmフルフレームセンサーミラーレスカメラ

- HASSELBLAD X2D-100C・中判デジタルセンサーカメラ

- LEICA M typ240・デジタルレンジファインダーカメラ

- SONY α NEX-6・APS-Cサイズセンサーミラーレスカメラ

レビュー

1.概要

MS-APORIS 135mm F2.4はMS-Optics(宮崎光学)が2017年にリリースした焦点距離135mmの長焦点レンズ。

主な仕様は以下の通りで、詳細は表に載せている。

- 開放F値 2.4

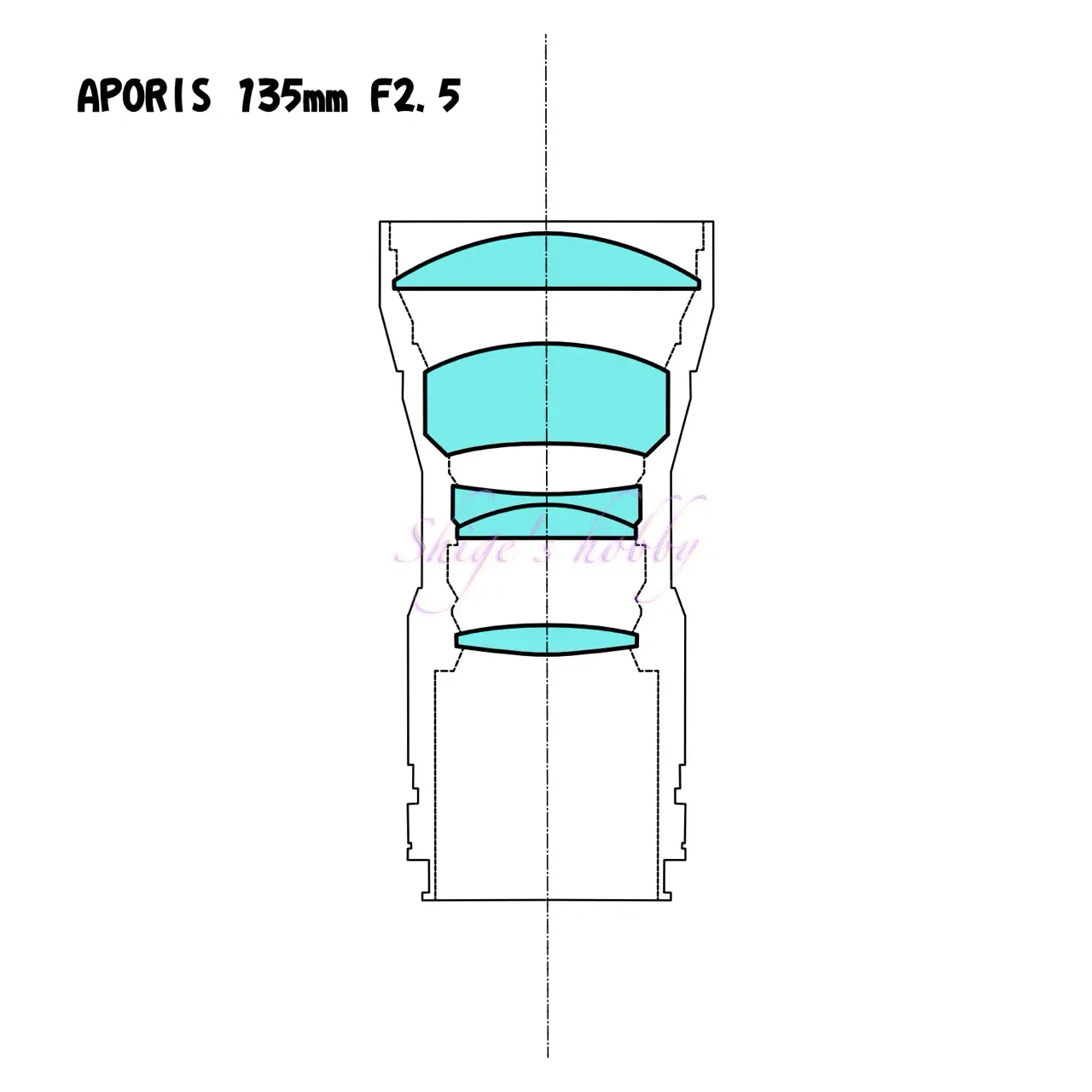

- レンズ構成 4群5枚

- 絞り羽根 16枚

- 最短撮影距離 1.6m

- ライカMレンジファインダーカメラ距離計連動 なし

- フード 専用逆ネジ・ネジ込み(58mm径)

- フィルター 58mm径・逆ネジ込み

レンズタイプは望遠タイプで明るさを求めたエルノスター型を採用している。

レンズにアポの名を冠したアポクロマートレンズとなっており色収差の除去にこだわった設計をするため、一部レンズにキヤノンオプトロンのフローライトガラス(蛍石硝子)が使用された贅沢なレンズとなっている。

レンズには58mm径・ねじ込み型の逆付けフードが付けられており、フィルターを装着する場合は、フードを外して58mm径のフィルターを逆付けで装着し、そこにフードを装着する形になる。

リリースされたレンズとは別に、レンジファインダーカメラの距離計と連動するレンズ鏡筒も企画されたが、ライカM型の2重像合致式のピント調整では絞り解放時にピントが正確に決まらないことと、レンジファインダーカメラの距離計連動機構をレンズマウント付近に組み込むと四隅にケラレが生じるためにお蔵入りになった。

また、ライカMマウント版以外にフランジバックの長いTマウント版がリリースされており、こちらはTマウントアダプター経由で各社の一眼レフカメラで使用することができる。

レンズは細身で200mmで、カメラに装着した状態は上写真のとおりで、カメラに装着したレンズは嘘をついたピノキオの鼻に似ている。下図の4カ所が操作部となっており、もっともカメラ側にフォーカスリング、コマ収差調整部、絞りリング、球面収差調整部となっている。

2.使用感

MS-APORIS 135mm F2.4はMs-Opticsがリリースしたもっとも焦点距離の長いレンズで、焦点距離を生かしたボケと中判デジタルセンサーカメラで90%カバーする広いイメージサークルが特徴だ。

概要で述べたとおり、紹介するMマウント版はライカM型カメラの距離計に連動しないため、まともにピント合わせをするためには、M型ライカデジタルカメラに電子ビューファインダーを追加するか、マウントアダプター経由でミラーレスカメラに装着して使用する必要がある。

操作性はもっと使うフォーカスリングの幅が十分にあり回転角度も最短撮影距離の1.5mまで約180度あるので微妙なフォーカス操作ができる。収差調整リングと絞りリングはリング配置が適切で誤操作の可能性は少なく、また、適度なトルクがありるため撮影中に触れても変更されることはない。

描写については各カメラでの使い勝手の中で言及する。

■ミラーレスデジタルカメラ LEICA SL Typ601

LEICA SL Typ601は440万ドットのEye-resと呼ばれる高精細電子ビューファインダーを装備しており、このレンズを使うのに適したカメラの一つだ。

この電子ビューファインダーの拡大機能により、焦点距離135mm、F2.4の薄いピントを目的の場所に合わせることができる。

描写はピント位置は全面でフラットに解像し周辺部で大きく崩れることもなく、ピント位置からズレた前後のボケは滑らかに描写される。

■中判デジタルセンサーカメラ HASSELBLAD X2D-100C

HASSELBLAD X2Dで使用したところ、44 x33mmのセンサーのうち全体の約90%をカバーしている。

描写は1億画素に対応できており、レンズの完成度の高さを感じさせる。

X2D-100Cで使う場合の注意点としては、このカメラはシャッター機構を持っていないため、レンズシャッターを持っていない本レンズは電子シャッターで撮影となる。電子シャッターによる撮影は静音性が高いメリットがあるが撮影中に被写体が動いたり、画像記録中にカメラが動くと、電子シャッター特有のローリング歪みが撮影画像に発生するというデメリットがある。

ローリング歪みを回避するためには、フジフィルムのGFXシリーズのようにカメラ側にシャッター機構を持っているカメラで利用する必要がある。

■デジタルレンジファインダーカメラ LEICA M typ240

LEICA M Typ240はLEICA SL Typ601と同じ2400万画素のデジタルカメラで描写についてはLEICA SL Typ601と遜色はない。オプションの電子ビューファインダーEVF2を装着していない場合、ピント位置は目測で合わせることになるため現実的には使えない。

LEICA M typ240にEVF2を装着することにより、ミラーレスカメラと同等になるが、LEICA M typ240+EVF2は撮影後のフリーズ時間が長いなど、システム的古さが見られ実用性は低く、これを使うのであれば、あらかじめEVFを搭載したミラーレスカメラで使用する方がストレス無く撮影ができる。

■APS-Hサイズセンサーミラーレスカメラ SONY α NEX-6

MS-APORIS 135mm F2.4をAPS-Cサイズセンサーを搭載したNEX-6で使用した場合、センサーサイズによって周辺部がカットされるため、35mmフィルム判換算焦点距離はオリジナルの焦点距離135mmに換算係数1.5を掛けた202.5mmとなる。

この場合、まさにこのレンズの描写がもっともよい中心部を使うことになるため、より大木さんセンサーを搭載したカメラの画像と比べて画面全体の解像度はよくなったように感じられる。

焦点距離が約200mmと望遠レンズの範囲に入るため、中央部分に主被写体がくる単調な写真になりがちなので、扱いが難しいレンズになる。

3.まとめ

結論としてMS-APORIS 135mm F2.4をまとめると、Ms-Opticsでもっとも長焦点距離のレンズで、イメージサークルは広く35mmフルフレームセンサーカメラでも余裕があり、APOの名前通り色滲みが少なく解像度の高い写真を得ることができる。

Mマウント版がリリースされているが、距離計に連動しない点は注意が必要だ。

仕様・考察など

レンズの使用しているキヤノンオプトロンのフローライト硝子は、これは大変高価の物だと、宮崎氏がおっしゃっていたのが印象に残っている。硝子調達の点からも追加生産は難しいかもしれないため、今後、レンズ評価の見直しなどで貴重なレンズになるかもしれない。

宮崎式可変機構

本レンズは宮崎レンズ特有の描写をコントロールするための可変機構が搭載されている。

宮崎式の可変機構には以下の2つの種類がある。

- VARIO PETZ 57mm、VARIO PRASMA 50mmの球面収差(SA)可変機構

- SONNETAR 50mm、SONNETAR 73mmのコマ収差 可変機構

VARIO PRASMA 50mm以外のレンズは、この可変機構を使用するときはレンズを外して、レンズ後玉の位置を調整するため、野外で設定を変更するのはセンサーへのゴミの付着などから実施は躊躇われた。

このAPORIS 135mmは上記2つの可変機構を搭載しながら、レンズ鏡筒に調整用のレバーが設けられているため、レンズを装着したまま可変機構を操作できるようになっており、撮影時に可変機能の調整がしやすくなっている。

これは鏡筒サイズに余裕があるAPORISだから実現できたことだ。

焦点距離135mm

レンジファインダー向け、一眼レフ向けにせよ、単焦点レンズの焦点距離135mmは市場価値が低い。

ライカRマウント用のエルマリート R 135mmでも言及しているが、ズームレンズに飲み込まれた焦点距離であること、日常撮影では使いづらい焦点距というところが大きな原因と考える。

焦点距離135mmの単焦点レンズで異彩を放つのは、ライカのアポ・テリート M 135mmで、このレンズは、最新の135mmレンズであることと、新品がそれほど売れていないため、中古市場であまり見かけないこともあり、高価格を維持している。

本レンズもリリース時は10万円を超えており、それほど売れずにカメラ店でよくみる存在であった。しかし、リリース7年経過した2024年現在では中古市場で見かけることもなくなった。

- レンズ構成図は各社の配付資料から引用し、サイズはこちらで調整しているため、厳密ではない。

| 項目 | アポリス | アポ・テリートM f3.4/135mm |

| 焦点距離(mm) | 135 | 135 |

| 最大絞り | 2.4 | 3.4 |

| 最小絞り | 16 | 22 |

| 絞り羽根 | 16 | 10 |

| レンズ構成 | 4群5枚 | 4群5枚 |

| 最短撮影距離(m) | 1.6 | 1.5 |

| レンズ長(mm) | 122 Mマウント面 | 104.7 Mマウント面 |

| レンズ最大径(mm) | 60 | 58.5 |

| フィルター径(mm) | 58 | 49 |

| 重量(g) | 366 レンズのみ 400 フード、フィルター、リアキャップ | 450 |

| フード | 専用 円筒型58mm逆ネジ込み | 組込 |

| マウント | ライカM距離計 非連動 | ライカM距離計 連動 |

| リリース年 | 2017.05 | 1998 |

| 定価(円・税別) | ¥100,000〜 | ¥630,000 |

参考情報

- Wikipediaによるエルノスター型レンズの解説

- キヤノンオプトロン

- フローライトガラス(蛍石硝子)

- ライカ アポ・テリートM f3.4/135mm ブラック

- ELMARIT R 135mm・Shige’s hobby

- LEICA SL typ601・Shige’s hobby

- LEICA M・Shige’s hobby

- HASSELBLAD X2D-100C・Shige’s hobby

- SONY α NEX-6・APS-Cサイズセンサーミラーレスカメラ

- 世界のライカレンズ 写真工業 11月号別冊 2000年11月30日発行・Ads by Amazon

- APO TELYT 135mmの荒木健氏によるレンズレポートがP98に掲載。

広告

- 広告リンクは商品写真、価格、送料など確認し複数サイトで比較することをお勧めする。

- ライカレンズ・Ads by Amazon

- MS-Optics(宮崎光学)・Ads by Amazon

- MS-Optics(宮崎光学)・Ads by Rakuten

- MS-Optics(宮崎光学)・Ads by ebay

- ライカ書籍・Ads by Amazon

- ライカ 135mm・Ads by Amazon

- Ms-optics関連商品・メルカリアンバサダー

- 世界のライカレンズ 写真工業 11月号別冊 2000年11月30日発行・Ads by Amazon

Amazon Prime Sale

更新履歴

- 2025.10.18

- 2025.4.7

- 2024.11.11

- 2024.7.28

- 2024.03.14

- 2023.03.14

コメントを残す