1眼レフFOVEONの頂 SIGMA SD1

SIGMA SD1 / SD1 Merrillのレビューと写真作例

目次

ギャラリー

- 写真作例の撮影は以下のレンズを使用した。

レビュー

1.概要

SIGMA SD1はシグマが2011年に70万円の価格で売り出した第3世代FOVEONセンサーを搭載した、デジタル一眼レフカメラ。

70万円という価格はお金持ちは気にしないだろうが、比較的ロープライスユーザーが多かった当時のシグマファンと関係のない野次馬からのコメントは辛辣で、2012年に20万円弱へプライスダウンしSD1 Merrillと改名して発売された。

SD1の名の通りSIGMA一眼レフの頂点で、2022年現在シグマ最後の一眼レフカメラである。

センサーサイズが35mm判換算、1.5倍のAPS-Cサイズになり、1450万画素 x3で生成される画像の解像度は1450万画素だが、JPEG記録とSIGMA PhotoProでは画素を合成してより高画素の出力もできた。

バッテリーは、SD14 / SD15から変更なくBP-21、途中で型番がBP-22 *1に変更された。両者の違いはバッテリー容量の違いで、BP-21は7.4V-1500mAh、BP-22は7.4V-1200mAhとなっている。このバッテリーは形状互換品が多く、コニカミノルタのNP-400(7.4V-1500mAh)、ペンタックスのD-LI50(7.4V-1620mAh)が同一形状である。容量はシグマのBP-22が最も少ない。中華製の互換バッテリーは7.4V-2300mAhと記載されたバッテリーもあるが、真にその容量を持っているか不明である。

記録メディアは、SD15のSDカードから、コンパクトフラッシュに戻っている。

他のFOVEONセンサーカメラ同様に、ダストプロテクターを兼用した、IRカットフィルターがマウントのすぐ後ろに装着されているため、これの取り扱いには注意が必要だ。カメラのミラー、センサーを掃除するときに取り外すが、斜めに力をかけるとパキッと割れてしまう。シグマもすでに在庫がないようなので、割れるとカットすべき光線の成分を割り出して、必要なサイズのフィルターを調達する必要がありかなり面倒なことになる。

2.使用感

SD1はSD15の約9倍の情報を処理するためSD15の軽快さはなくなり、使用感としてはSD10へ先祖返りしたような印象をうけた。また、1500万画素*3層のFoveonセンサーは昼間専用という言葉が似合うピーキーで神経質な映像素子であった。

リリース当初はSD1を買う気にはならなかったので、SD1 Merrillになってから手に入れた。ライカのローパスレス画像に慣れたせいか、実画素1500万画素まで増えた感動は薄く、撮影時のブレに敏感なこと、縮小画像はベイヤーとの差を認知できなくなってきたこともあり、撮影機材の主力がライカデジタルに移行していたため、使い込む前に手放した。

そののち、中古でSD1(無印)が格安だったので購入して使ってみたところ、当然のようにSD1 Merrillと何ら変わらなかった。背面液晶にMerillの文字が入っていないSD1は貴重だろうから置いておいても良かったかなとは思う。今見ても昼間の写真は解像しすぎるぐらい解像しており、FOVEONセンサーの実力が垣間みられる。

SIGMA SAマウント-M42マウントアダプターを経由して、M42レンズを使用したとき撮影結果に盛大な緑被りをして心がかなり冷めた。SD1はSAレンズしか使わないと決めて、いくつかのレンズを買い、白樺峠の鷹の渡りにも持ち出した。猫の作例の右上を見るとシグマ製レンズでも怪しげな色が発生している。同じ箇所に2線ボケをおこしているのはレンズ側の問題かもしれないがあまり印象は良くない。

2024年現在はメーカー修理ができないにもかかわらず、それなりの高価格を維持しているので手を出すのはためらわれる。

3.まとめ

結論としてSIGMA SD1をまとめると、カメラ機能は大手カメラメーカーの中堅かローエンドの機種程度なので特筆するべき物はない。そのため、2025年にあえて買うほどのカメラではない。

カメラメーカーとして実績の少ないシグマが自社開発のセンサーとオリジナルのボディでこのSD1をリリースしたのは素直に賞賛できる。無印SD1では価格でミソをつけたりもしたけれど、それもシグマのご愛敬だ。

シグマの記念碑として1台所持しておくのはありかもしれない。

・X3Fファイル

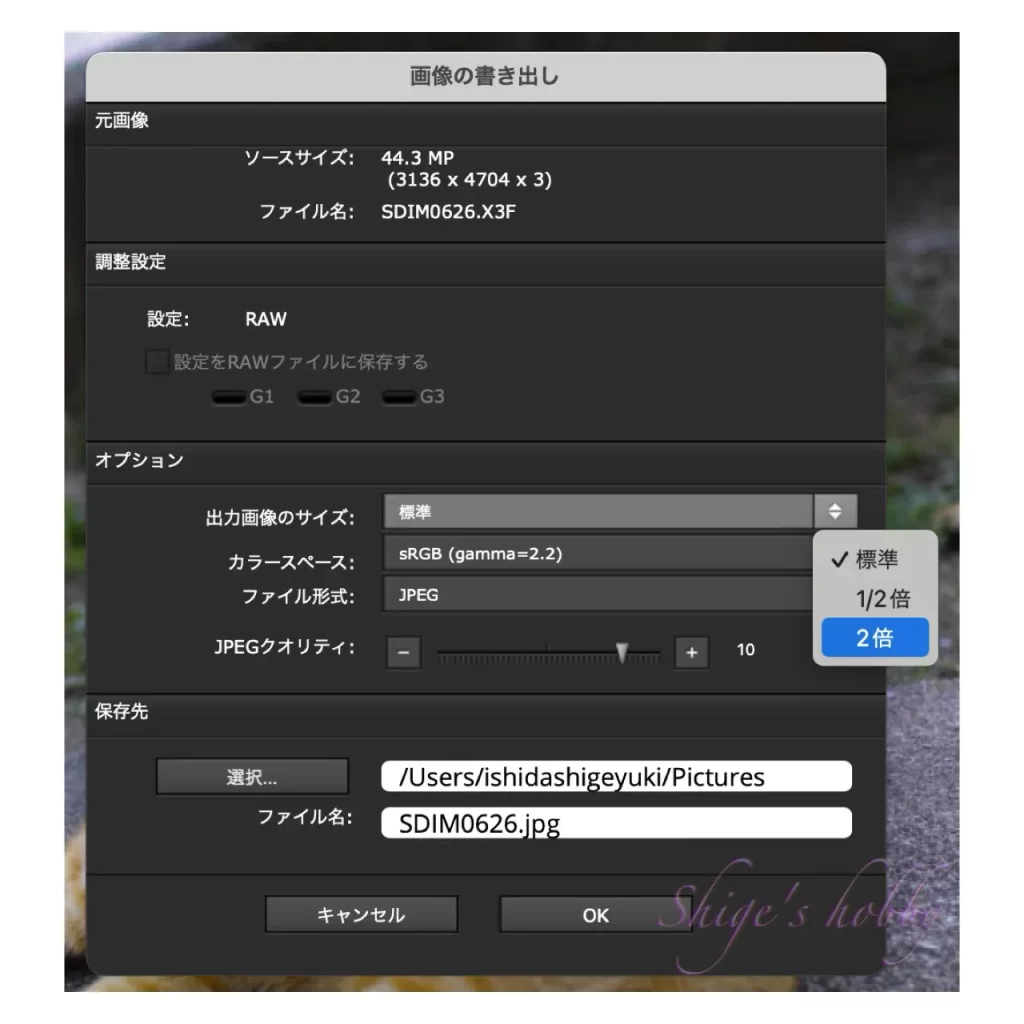

X3Fファイルは、R,G,Bの3色の情報を1ピクセル毎に保存しているため、通常のベイヤーセンサーの3倍のデータ量となる。

このX3Fを処理するSIGMA PHOTO PRO(以下、SPP)はSD9のころから使用しているが、不安定、動作が遅いと文句を言っていたが、2024年のM2 Pro搭載のMac miniで使用したところ、SPPの不用意なクラッシュはほとんど見られず、画像の処理速度も実用に十分な速度に達していることを実感した。PCのCPUパワー増大による処理速度向上の恩恵を感じる出来事であった。

フリーウェアのX3FをDNGに変換するユーティリティソフトも使用してみたが、使用した時期のバージョンではDNGに変換した後の画像をかなり処理しないとSPPと同じクオリティにすることが難しく、使いこなしが難しい印象だった。その後改良されているかは不明である。

DNG変換後の画像がSPPデフォルトと同等の画像を得ることができれば、他のソフトで微調整をするのが他のソフトウェアを使い慣れたユーザーには理想的な作業フローだが、そううまい話では無かった。変換ソフトは個人が作成したフリーウェアなので、利用者が文句を言う筋合いが無いことも確かである。

画像処理ソフトのAffinity Photoで現像ができることがわかったので、こちらのページでテストしてみた。こちらもSPPと同じ結果を得るためには、入念に調整方法を研究しなくてはいけないことはわかっているが、SPPがストレス無く調整した画像を出力できるようになったため、あまり深追いはしていない。SPPで出力したJPGをAffinity Photoで最終調整するのが今のところベターな作業フローだと考えている。

2024年現在、新規Foveonセンサーの開発は滞っているようである。今後、新しいX3Fデータに巡り会うことがあるのか、興味深く待っている。

SD1というカメラ

以下は、勝手な想像であるが、SD1(2011年発売)はSD15(2010年発売)の発売時期の間隔を考えると、開発リソースの小さなカメラメーカーにしては発売間隔が詰まりすぎているように思われる。

そのため、SD15とSD1は並行開発されており、SD15の開発は遅れたが、SD1は予想以上に早く発売できる形になってしまったため、SD1の販売戦略を練らずに見切り発車で発売されたことが推測される。

SD15とSD1では採用している記録メモリーカードの規格が異なっている事実も興味深い。先に発売されたSD15はSDカードで、あとに発売されるSD1はコンパクトフラッシュである。

販売年から考えると、大容量のSDXCカードは2009年に実用化されているので、両者ともにSDカード系にすることに妥当性はありそうだが、SD1が以前から開発されており、コンパクトフラッシュのまま製品化されたという推測も成り立つような気がする。実際にはメディアの信頼性の面からコンパクトフラッシュを採用しただけのことかもしれない。

これは外野の大きなお世話だし、シグマ自身がメーカーイメージなど、あまり気にしない社風なのかも知れないけれど、SD1 Merrilの価格で発売できる2012年までSD1を温存しておくのがベターな選択だったと考える。もしくは、SD1の発売が2024年であれば、各社のフラッグシップカメラは軒並み高騰しており、70万円という価格は決して高額とはいえないため、SD1の70万円という価格も正当化できたかもしれない。

もちろん、これらは所詮結果論で、実際に現場で何があったのかはわからないが、シグマのチグハグとした販売戦略はユーザーを困惑させる一つの実例だ。

しかし、SD1以後のリリースについては、メーカーアナウンスが的確になり、sd quattroを発売するときは、高画素バージョンの”H”があることがアナウンスされた。フルサイズFOVEONセンサーについても折に触れて、センサーの開発状況をアナウンスしている。2024年現在センサーの開発状況が芳しくないとの記事を見ると、2016年以降8年にわたり利益を生んでいないFOVEONという資産に対して、シグマが企業としていつまで投資し続けるのか不安になる。

中古のFOVEONセンサーカメラに需要があるのであれば、細々とマイナーチェンジをして製品を供給して欲しいと思うところだが、2024年現在の材料費を加味して、SD1の売値が30万円で店頭に並ぶとしてそれが売れるか?と問われると、おそらく必要な部品を調達して製造ラインを維持するだけの数量は売れないであろう。

シグマオンラインでのみ細々と定価で売るという選択肢もあるだろうが、先ほどの製造の問題は同様についてまわる。数が売れない製品を企業が継続的に供給することが難しい時代だと感じさせる。

そして、2012年にこのようなカメラを製品化し10万円台で販売していたと関心するとともに、なんとも間の悪い製品であったと感じる。

仕様とシリーズカメラ・モデル比較

| 項目 | SD1 | SD1 Merrill | sd Quattro | sd Quattro H |

| カメラ有効画素数 | 4,800万画素(総画素) 4,600万画素(有効画素) (4,800×3,200×3層) | ← | 3320万画素(総画素) 2950万画素(有効画素) | 4470万画素(総画素) 3860万画素(有効画素) |

| センサー | 第3世代 FOVEON X3® (CMOS) | ← | 第4世代 FOVEON X3® (CMOS) | ← |

| センサーサイズ | APS-C 23.5×15.7mm | ← | APS-C 23.4mm×15.5mm | APS-H 26.7mm×17.9mm |

| マウント | シグマSAバヨネットマウント | ← | ← | ← |

| 背面液晶 | 3.0インチ・46万ドット | ← | 3インチ・162万ドット | ← |

| ファインダー | ペンタプリズム式一眼レフファインダー | ← | 電子式ビューファインダー(約236万ドットカラー液晶) | ← |

| バッテリー | リチウムイオンバッテリー(BP-21 / BP-22) | ← | リチウムイオンバッテリー(BP-61) | ← |

| 外形寸法(mm) 幅 x 高さ x 奥行 | 145.5 × 113.5 × 80.0 | ← | 147 x 95.1 x 90.8 | ← |

| 重量(g) | 約700g (電池除く) | ← | 約625g (電池除く) | ← |

| リリース年 | 2011年6月10日 | 2012年3月9日 | 2016年7月7日 | 2016年12月20日 |

| 価格(税別) | Open 参考価格(70万円) | Open 参考価格(20万円) | Open 参考価格(¥81,000-) | Open 参考価格(¥126,800-) |

オプション

- 縦位置グリップ・PG-31

- シグマSAマウントレンズ全種

参考文献・参考リンク

- Pc-WatchによるSD1関連記事リンク

- Pc-WatchによるSD1Merril 新製品レビュー

- SIGMA SD9・Shige’s hobby

- SIGMA SD10・Shige’s hobby

- SIGMA SD14 / SD15・Shige’s hobby

- SIGMA SD1 / SD1 merrill・Shige’s hobby

- SIGMA SD quattro / SD Quattro H・Shige’s hobby

更新履歴

- 2024.06.26:改稿

- 2024.02.19:改稿

- 2022.09.27:初稿

広告

- シグマ DP 中古・Ads by Rakuten

- シグマ SD 中古・Ads by Rakuten

- シグマ SD 中古・Ads by Rakuten

- シグマ・Ads by Amazon

- シグマレンズ・Ads by Amazon

- シグマ書籍・Ads by Amazon

- シグマ SD14・Ads by Amazon

- シグマ SD15・Ads by Amazon

- シグマ SD1・Ads by Amazon

- SIGMA BP-21・Ads by Amazon

- SIGMA レンズフード LH1-01・Ads by Amazon

- フード:HA-11 (DP1,DP1s,Dp1x向け)・Ads by Amazon

- ファインダー:VF-11(DP1シリーズ向け 28mm相当)・Ads by Amazon

- dp0 Quattro・Ads by Amazon

- sd Quattro H・Ads by Amazon

- M42マウントレンズからシグマSAマウントカメラ用マウントアダプター・Ads by Amazon

- BP-21,BP-22互換電池・Ads by Amazon