Last updated on 2025-11-10

ライカ・ズミクロン35mm F2(I型・旧型)をフィルム一眼レフカメラ、デジタル一眼レフカメラ、デジタルミラーレスカメラで使用したレビューと写真作例

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

目次

ギャラリー

写真作例の撮影は以下のカメラを使用した。

- LEICA R8 +FUJIFILM 100 +MINOLTA DiMAGE Scan Multi PRO

- LEICA R8 +Digital Module R(DMR)

- CANON EOS 1Ds Mk-III & CANON EOS-1D Mark-IV

- LEICA SL Typ601

- SONY α7Sii

レビュー

1.概要

SUMMICRON R 35mm I型(旧型)は1970年にリリースされ、約1.1万本製造された、焦点距離35mmのライカ Rマウントレンズ。

レンズ構成は7群9枚、重量は500gあり、絞り羽根は8枚、最短撮影距離0.3m。

紹介するI型レンズは1カム、2カム、3カムがリリースされており、フードは角形の12509でフード内側にシリーズ7フィルターを内蔵することでき、PLフィルター用の回転機構も装備している。

このフード 12509はエルマリート R 28mm(初代)、エルマリート R 35mm(2代目)と共通だ。

所有しているレンズは3カムをROM端子付きに改造したレンズで、ebayでもそれほど見かけないので珍しいレンズと言えるだろう。銀座の教会上にある酸っぱいお店の委託品を購入した。

2.使用感

SUMMICRON R 35mm I型・旧型の描写はレンズ設計が古いためか、中央部の先鋭さとくらべると四隅の解像感はあきらかに落ちており粗が見える。

中央付近の主題を生かした場面で生きるレンズで、35mm判全面において均質な画像を得たいときは最新のレンズを使うのがベターと考える。

■フィルム一眼レフカメラ

LEICA R8にSUMMICRON R 35mm I型を装着した際のバランスはとてもよく、ファインダースクリーンは標準スクリーン(14343)で問題なくピント合わせが可能だ。

カラーネガフィルムの撮影は解像度的にちょうどよいが、風景など細かい描写を要する被写体でピント面にもかかわらず画面の四隅で描写にくずれが見られることがある。

■デジタル一眼レフカメラ

Digital Module R(DMR)は1000万画素でセンサーサイズが35mmフィルムより小さいため、画像周辺部がカット(クロップ)されるため画像としてみた際の描写はよくなる。しかし、カットし分だけ焦点距離が長くなり、焦点距離35mmはセンサーによる換算係数1.37をかけることにより、35mmフィルム判換算距離で48mmとなる。

これは実際の焦点距離が異なるので撮影範囲だけほぼ同じということだがSUMMICRON R 50mmの代替と言える。

1Ds Mark-IIIは2000万画素で35mmフィルムと同じ面積を持ち、中央部の描写は申し分ないが、フィルムよりも被写体によっては周辺部の粗が気になることがある。

1D Mark-IVは1600万画素でセンサーサイズが35mmフィルムより小さいため、画像周辺部がカット(クロップ)されるため画像としてみた際の描写はよくなる。しかし、カットし分だけ焦点距離が長くなり、焦点距離35mmはセンサーによる換算係数1.3をかけることにより、35mmフィルム判換算距離で45.5mmとなる。

撮影範囲だけ見ると1D Mark-IVはほぼDigital Module Rの代替と言える。

■デジタルミラーレスカメラ

LEICA SL Typ601は2400万画素のイメージセンサーを搭載しており、中央部を見るかぎりレンズはカメラの画素数を十分に生かせている。周辺部は1Ds Mark-III同様に像の乱れが気になる場合がある。

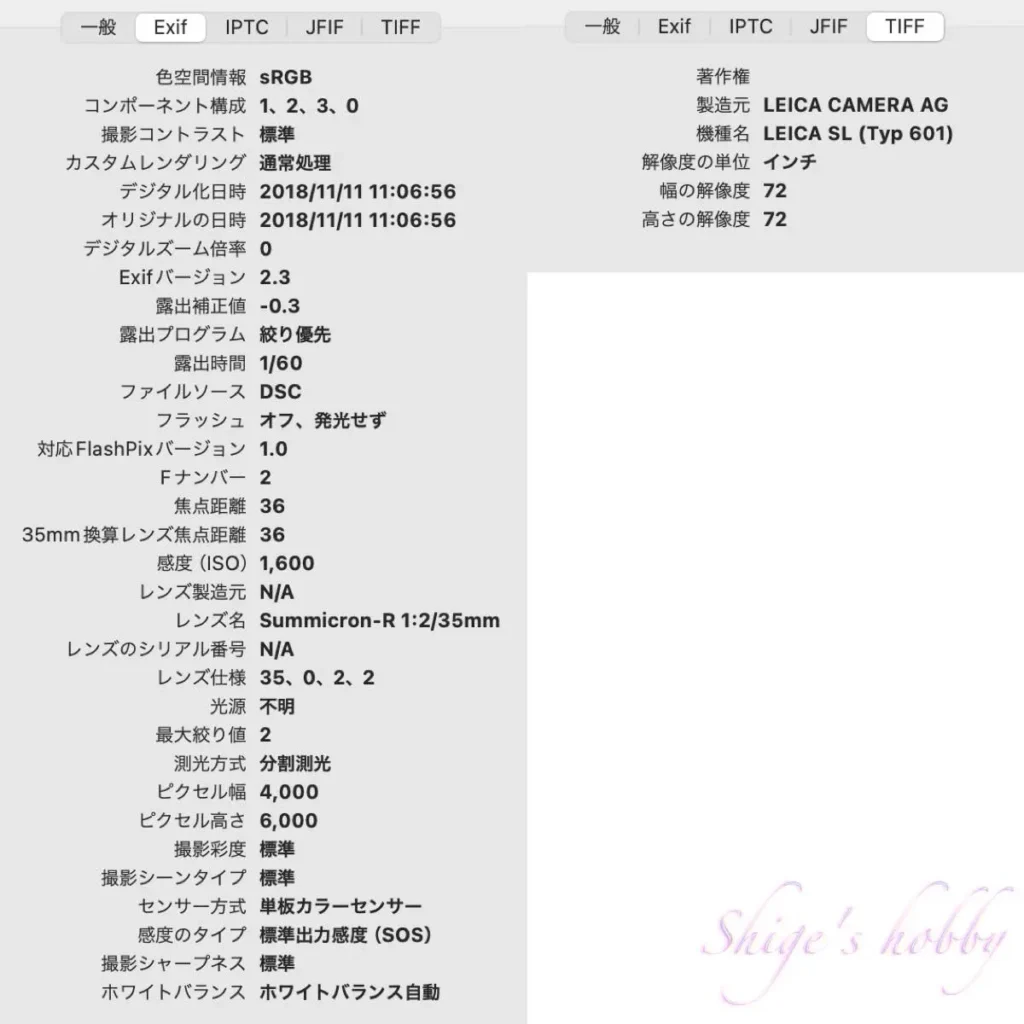

LEICA SL Typ601は「LEICA L用Rレンズアダプター 16076」を経由してROM端子の付いたRマウントレンズを装着すると登録された情報がカメラに受け渡され撮影画像データのExifにレンズ情報として自動的に記録される。

SONY α7Siiは1200万画素で、このくらいの画素数であれば描写は問題なく、35mmフルフレームセンサーに見られる周辺部における像の乱れは高画素カメラに比べると目立たない。

使い勝手についてはピント調整についてはEVFの拡大機能を使うことにより正確にピント位置を決定でき、ミラーレスαは2代目から手ぶれ補正機構を搭載しているため、Rマウントレンズを使い易くなっている。

ソニーカメラは標準機能ではマニュアルフォーカスレンズの焦点距離や名前の情報をExifに登録する方法がないため、撮影後にExifを編集するか、すでに販売の終了したアプリを使う必要がある。

■中判デジタルセンサー

中判デジタルカメラ HASSELBLAD X2D-100Cで使用した場合、イメージサークルが広いためか周辺減光はほとんど気にならない。しかし、もともと35mmフィルム判でさえ粗の目立つ四隅の描写はセンサーサイズが広がったためより描写の粗が目立つため、35mmフィルム判での使用に止めるのが良いレンズだ。

下の作例は左が全体で右が全体の左下を拡大した物だ、ピント面とほぼ同じ位置にいる人物がぼやけていることがわかる。被写体中央を強調する写真であれば許容できる範囲とも言える。

3.まとめ

結論としてズミクロン R 35mm I型・旧型をまとめると、中央部の描写は問題なく被写体次第でほとんどのデジタルカメラで問題のない描写をする。

画面全体をみるとフィルムでの撮影には十分な性能だが、デジタルカメラは2000万画素程度が限界と感じられ、より高画素なカメラは周辺部の描写に粗が目立つ場合がある。

許容の範囲は出力時のサイズと撮影者によるので、試し撮りなどをして納得できれば、個性的な外観意匠とレンズ9枚の贅沢なレンズを楽しめるだろう。

仕様・考察など

Mマウント・初代ズミクロンは伝説の8枚玉とたいそうな異名があり、Rマウントの初代ズミクロンにもそういう伝説があってもよさそうだけれど、指したる異名も伝説も残っていない。これは一眼レフカメラ向けレンズという、日本メーカーの存在が大きくこの分野ではライカの影は薄くレンズの使用者が少ないためと思われる。

レンズフードを外した外観は先すぼみ(先細)で鏡筒にフード固定ピンがある。これは1970年代初めのRマウントレンズにみられる意匠で、ズミルックス R 50mm(最初期)、エルマリート R 28mm(初代)、エルマリート R 35mm(2代目)、ELMARIT 19mm(旧型)、ELMARIT 24mmがフード固定ピンによるフード装着方式を採用している。

この方式は古いSUMMICRON 50mmにみられるフック式のフード装着方法と比べてしっかりとレンズとフードを固定できるメリットがある。

■DISTAGON 35mm F2

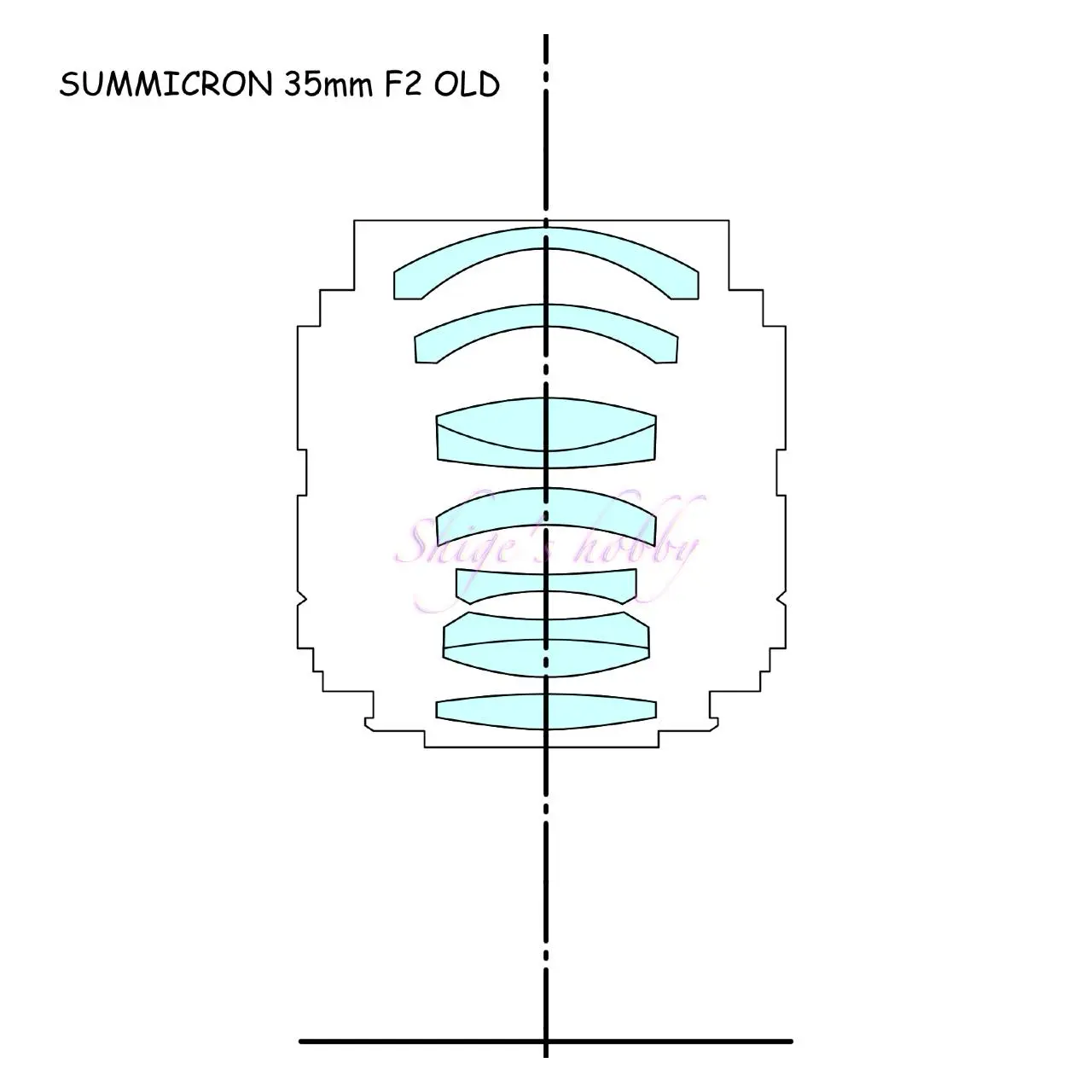

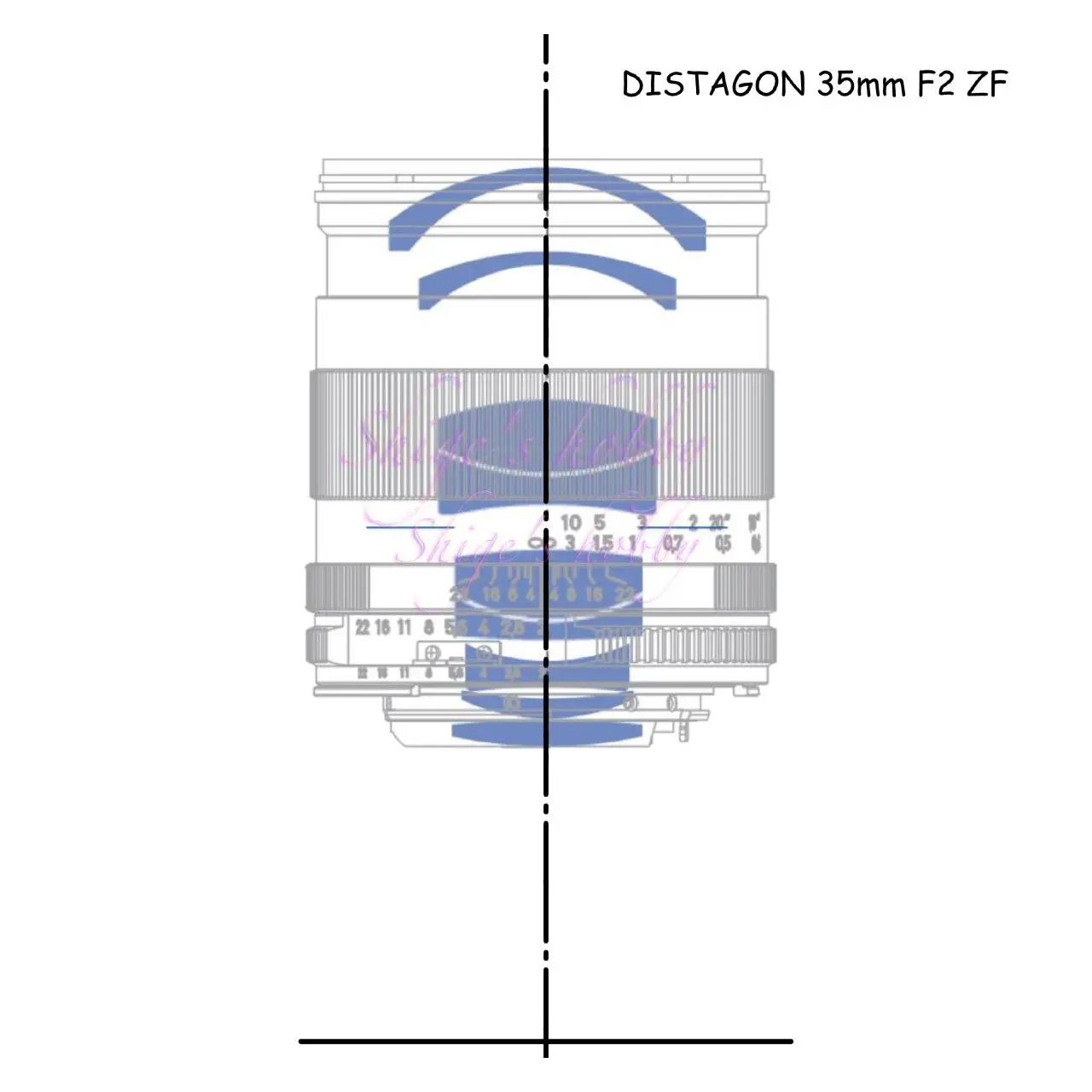

初代Rマウントのズミクロン 35mmは7群9枚のレンズ構成となっており、同様の7群9枚のレンズとして、CARL ZEISSの一眼レフ向けDISTAGON 35mm F2がある。

このDISTAGON 35mm F2は、2006年にCPU非内蔵のニコンFマウント、M42マウント、その少し後にペンタックスKマウントが発売された。

2010年にレンズ構成は同じでCPUを内蔵したニコンF、キヤノンEFが発売された。

2016年にレンズ構成は同じで外装とブランド名をMILVUSに変更し、CPUを内蔵したニコンF、キヤノンEFが発売された。

旧ズミクロンのレンズ構成図は、季刊クラシックカメラ No.17「特集 ライカの1眼レフ Rレンズ対Mレンズ」 のP51に記載があるのでトレースしたものを下図にのせている。両者を比較するとズミクロン R 35mm(Old)は鏡筒全体にレンズが散らばる設計で、ディスタゴン(現:ミルバス)35mm F2は後玉にレンズを集めた設計になっておりまったく異なることがわかる。しかし、字面だけみると同じように見えるのは興味深い。

| レンズ名 | SUMMICRON 35mm I型 | DISTAGON 35mm ZF |

| 焦点距離(mm) | 35 | 35 |

| 最大絞り | 2 | 2 |

| 最小絞り | 16 | 22 |

| 絞り羽根枚数 | 8 | 9 |

| レンズ構成 | 7群9枚 | 7群9枚 |

| 最短撮影距離(m) | 0.3 | 0.3 |

| レンズ長(mm) | 61.5 | 72(Nikon-F) |

| レンズ最大径(mm) | 66 | 63.4(Nikon-F) |

| フード型番 | 12509 | バヨネット式円筒フード |

| フィルター径(mm) | シリーズ7(E48) | 58 |

| 重量(g) | 508 (フード+フィルター569) | 530(Nikon-F) |

| レンズマウント | LEICA R | NIKON-F |

| 製造本数 | 11,316 | – |

| リリース年 | 1970 | 2006 |

参考情報

- Leica Wiki 「SUMMICRON-R 35mm I」

- Canon Leica-R Compatibility Database

- コシナ、ニコンFマウントの「カールツァイス ディスタゴンT*」・デジカメWatch

- コシナ、「Distagon T* 2/35」キヤノン用とニコン用CPU内蔵版を24日に発売・デジカメWatch

- Distagon T* 2/35 ・Zeiss公式PDF

- ZEISS Milvus 2/35・コシナ公式情報

- SUMICRON R 35mm New・Shige’s hobby

- HASSELBLAD X2D・Shige’s hobby

- LEICA SL typ601・Shige’s hobby

- CANON EOS 1D Mk-IV・Shige’s hobby

- CANON EOS-1Ds Mark-III・Shige’s hobby

- SONY α7SII・Shige’s hobby

- LEICA R8・Shige’s hobby

- MINOLTA DiMAGE Scan Multi PRO・Shige’s hobby

広告

- 広告リンクは商品写真、価格、送料など確認し複数サイトで比較することをお勧めする。

- LEICA Rレンズ・Ads by Rakuten

- LEICA L39 レンズ・Ads by Rakuten

- LEICA M レンズ・Ads by Rakuten

- ライカレンズ・Ads by Amazon

- ライカデジタル・Ads by Amazon

- ライカボディ・Ads by Amazon

- ライカアクセサリー・Ads by Amazon

- ライカ書籍・Ads by Amazon

- LEICA R-Adapter-L (16076)・Ads by Amazon

- LEICA R8・Ads by Rakuten

更新

- 2025.10.15

- 2025.1.13

- 2024.02.26

- 2023.06.14

Be First to Comment