Ms-optics APOQUALIA-H 50mm F3.5をデジタルレンジファインダーカメラとミラーレスカメラでで使用したレビューと写真作例

目次

ギャラリー

写真作例の撮影は以下のカメラを使用した。

- LEICA M10

- LEICA M-P typ240

- LEICA M9

- LEICA M8.2

- EPSON R-D1xG

- LEICA T typ701

レビュー

1.概要

APOQUALIA-H(アポクオリア H) 50mm F3.5はMs-optics(宮崎光学)が2009年にリリースした第2弾となるオリジナルレンズ。

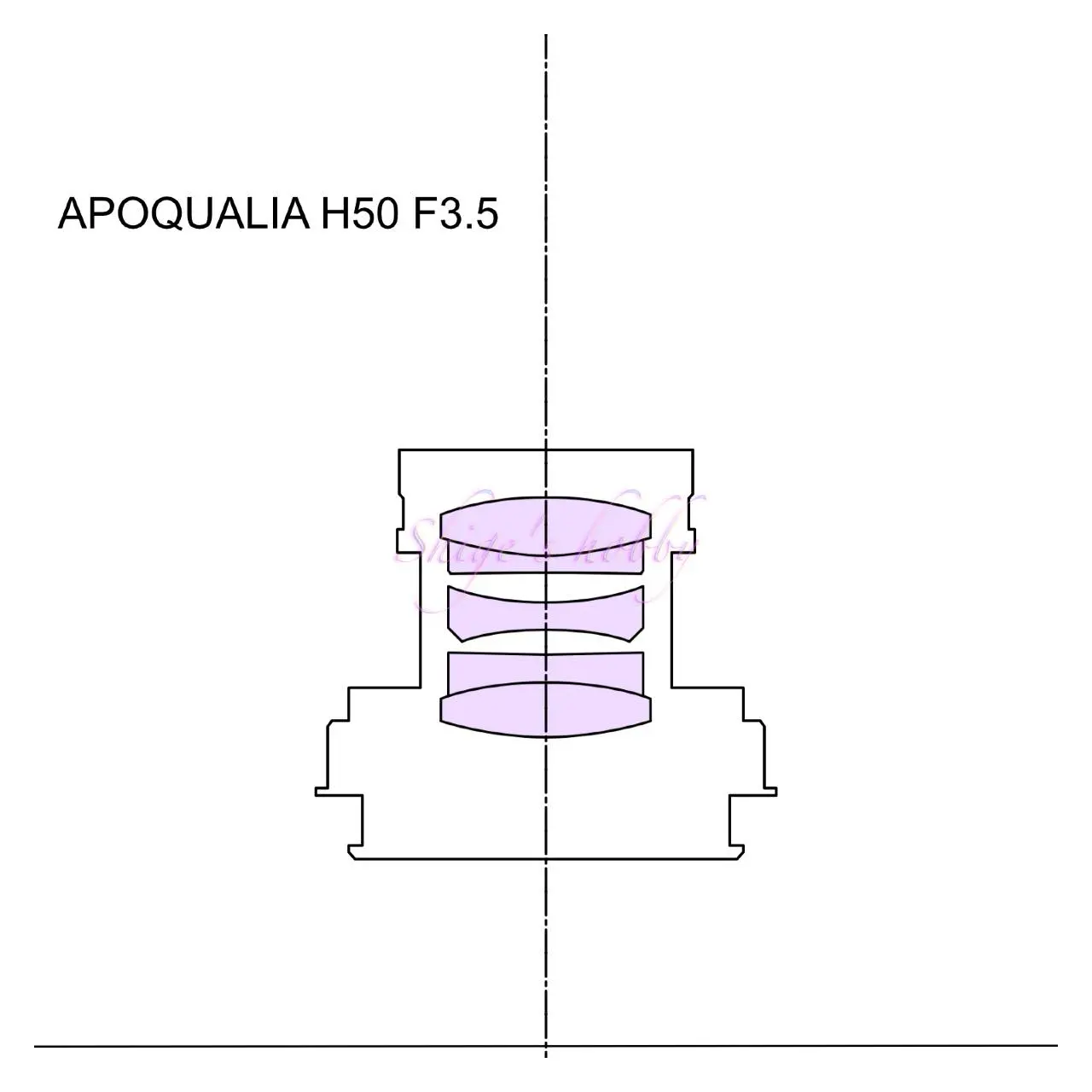

レンズ構成に3群5枚のヘリアー形式を採用、最短撮影距離は0.8m、最短撮影距離までライカM型レンジファインダーカメラの距離計に連動する。

フィルター系は30.5mm、新品は専用のフードが付属する。専用フードが無い中古の場合、色はゴールドで黒のレンズと少しミスマッチになるがコンタックス Tvs METAL HOOD T-550が取付径30.5mmなので流用できる。

本レンズはアポクオリア・ブランドがつけられているけれど、これ以降にリリースされるアポクオリアシリーズのレンズのような絞り開放値が明るいという特徴はない。

またレンズの銘板にはMS-MODE-AHとが刻まれており、これはAPO-HELIARか、APOQUALIA-HELIARの略だと聞いている。

2.使用感

APOQUALIA-H 50mm F3.5は絞り開放値がF3.5と明るくないレンズなので、絞り開放から抜けの良いキレのある描写をする。前後のボケもまずまずだが画素数が上がり枝などのある場面では2線ボケが気になることがある。

Ms-opticsが初めてリリースしたレンズは、ゾナー形式、焦点距離50mm、絞り開放値F1.3と大口径好きの心に刺さる意欲的なレンズであったため、本レンズを売っていたカメラ屋の親父が「これは、あまり売れないスペックだよ。」と嘆いていた。このレンズはリリース本数が少ないため、中古市場で見かけることはほとんどない。

デジタルレンジファインダーカメラ

MS H PETZ 57mm F2の撮影に使用したLEICA M10、LEICA M-P typ240、LEICA M9はともに35mmフルフレームセンサーを搭載したデジタルレンジファインダーカメラで、M10とM-P typ240は2400万画素、M9は1800万画素の2000万画素クラスのデジタルカメラになる。撮影結果をみると順光では中央部の描写は2000万画素クラスの解像度に十分堪えることができる。

LEICA M8.2はAPS-Hサイズ1000万画素センサーを搭載したデジタルレンジファインダーカメラで、センサーサイズが35mmフィルム判よりも小さいため、焦点距離は50mm*1.33=67mm相当となる。

EPSON R-D1xGはAPS-Cサイズ600万画素センサーを搭載したデジタルレンジファインダーカメラで、センサーサイズが35mmフィルム判よりも小さいため、焦点距離は50mm*1.5=75mm相当となる。

この2つのカメラはセンサーサイズが小さいため35mmフィルム判に対して撮影画像は一般的に描写が悪くなる周辺部をカット(クロップ)した状態、レンズ中央部分の描写のよいところを抜き出すため撮影画像は安定する。

これは35mmフルフレームセンサーの撮影画像の中央部分を抜き出していることと同じだ。

両カメラともに画素数が1000万画素以下で解像度は高画素センサーカメラに比べると劣るが、レンズ固有の描写は十分に再現する。

ミラーレスカメラ

LEICA T typ701はAPS-Cサイズ1600万画素センサーを搭載したミラーレスカメラで、焦点距離は50mm * 1.5=75mm相当となる。EPSON R-D1xGとセンサーサイズは同じだが画素数は1000万画素増えており画像の緻密さは上がるため、背景のボケがうるさく感じる場面がある。

LEICA T typ701の背面液晶はクッキリとした表示をするが、ピント位置は分かりづらいため、ピント合わせは焦点部分を拡大しピントを確認しながら調節して撮影するのがピンボケを防ぐための安全な方法だ。

電子ビューファインダーVISOFLEXを使用するいずれの場合も、同様にピント位置は拡大して確認してから撮影するのがよい。

より小さなセンサーサイズでマイクロフォーサーズ規格のカメラは50mm * 2=100mmと長焦点になるため使用していない。デジタルレンジファインダーカメラで述べたことと同じだが、ミラーレスカメラを使用する場合において、小センサーを搭載したカメラはレンズ中央部分の描写のよいところだけ使用するため、35mmフィルム判のセンサーを積んだカメラより周辺部がカットされるため描写が安定する。

中判デジタルミラーレスカメラ

HASSELBLAD X2D-100Cは1億画素の44mm x 33mmの中判デジタルセンサーを搭載したミラーレスカメラで、35mmフィルム判の換算焦点距離は50mm *0.8=40mm相当の広角〜標準の範囲を写すレンズとなる。

イメージサークは中判デジタルセンサーをカバーしており周辺減光はほぼ見られないが、絞り開放では周辺部の画像のくずれは発生するが、F5.6程度に絞れば周辺部の画質は改善するためため、センサー全面が画像として使用可能と言える。下の作例は左が絞り開放で右がF5.6となっている。

HASSELBLAD X2D-100Cはメカシャッターを搭載していないカメラなので、撮影時にローリング歪みをおこすことがある。同じ中判デジタルセンサーを搭載したミラーレスカメラ富士フイルムGFXシリーズはメカシャッターを搭載しているため、Mマウントレンズをより大きなセンサーで使う場合の選択肢となるだろう。

3.まとめ

結論としてAPOQUALIA-H 50mm F3.5をまとめると、Ms-Opticsが2つ目にリリースした標準レンズで、ヘリアータイプの地味なスペックのレンズだがガラス枚数の少ないレンズ構成により抜けの良い描写をする玄人好みのレンズと言える。

レンズの絞り開放値はF3.5と暗いけれど、2020年代のデジタルカメラであれば高ISOやボディ内手ぶれ補正でカバーすることができる。

レンズのイメージサークルは大きく中判デジタルセンサーをカバーしており、35mmフルフレームセンサー搭載カメラではより余裕があることを示している。

仕様・考察など

2024年現在であれば、同スペックでクセノタール型のXENOMAX 50mm F3.5は描写性能は向上しており、鏡筒サイズも本レンズとほとんど変わらないため、ヘリアー形式にこだわりがなければXENOMAXが入手しやすいかもしれない。

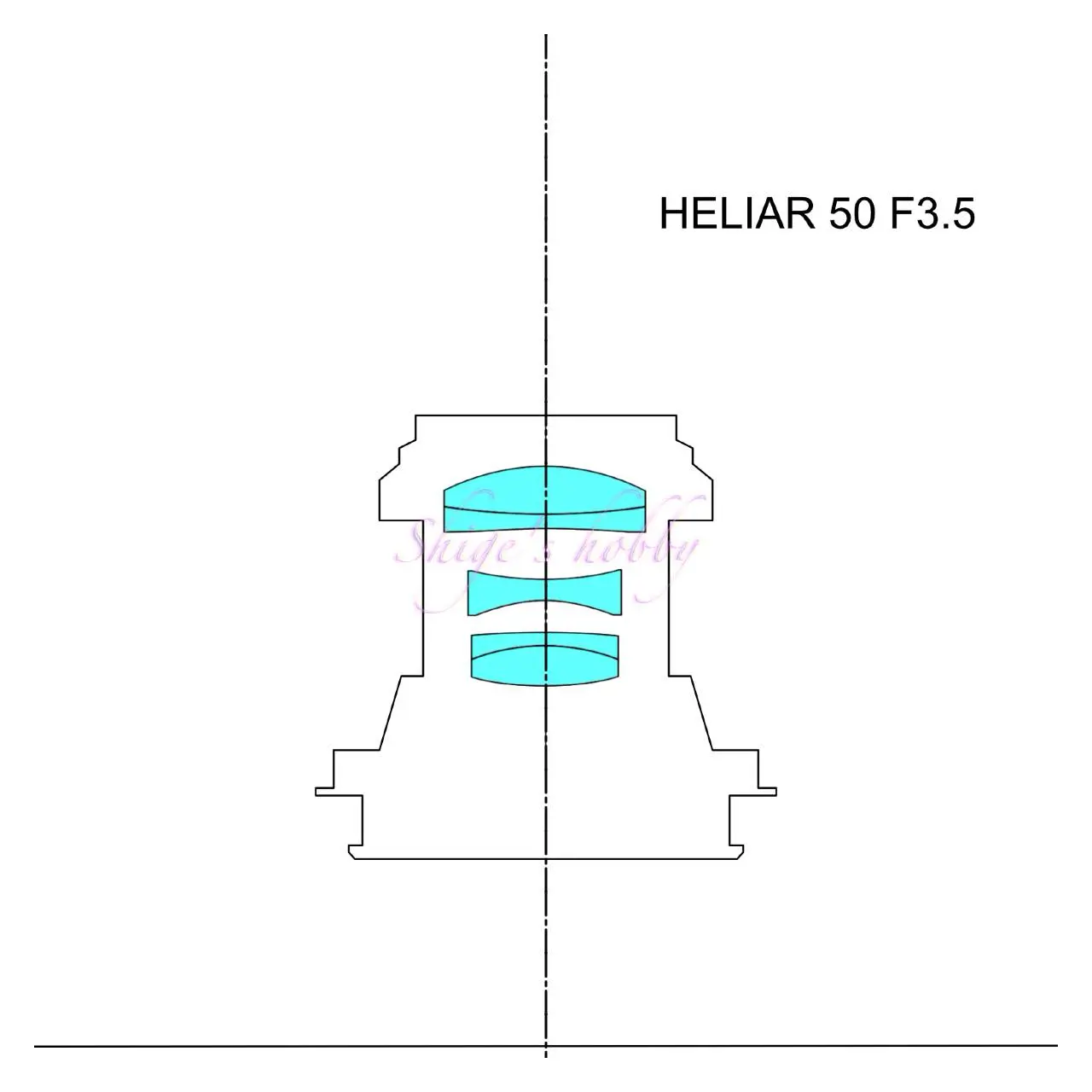

2001年にコシナがフォクトレンダーブランドでヘリア101年記念として、同スペックのヘリアー形式のレンズをリリースしており、宮崎氏がこれを意識したのは話を伺っていないため不明だけれど、Ms-opticsはヘリアー形式のレンズはこれのみで以降はゾナー、ガウス、ごく希にレトロフォーカスとヘリアー形式以外のレンズをリリースした。

それとは対照的にコシナはフォクトレンダーブランドでヘリアー形式レンズの大口径化を進め、2007年にヘリアー50mm F2をリリースし、2021年にはレンズ構成を3群6枚としたヘリアー 50mm F1.5という大口径レンズをリリースしている。

- レンズ構成図は各社の配付資料から引用し、サイズはこちらで調整しているため厳密ではない。

| 製造 | Ms-optics | Voigtlander | Voigtlander |

| 名称 | APOQUALIA-H | HELIAR 50mm F3.5 | HELAIR classic 50mm F1.5 VM |

| 最大絞り | 3.5 | 3.5 | 1.5 |

| 最小絞り | 22 | 22 | 16 |

| 構成 | 3群5枚 | 3群5枚 | 3群6枚 |

| 絞り羽根 | 12 | 10 | 10 |

| 最短距離(m) | 0.8 | 1.0 | 0.5 |

| レンズ長(mm) | 38 | 43.2 | 41.9 |

| レンズ径(mm) | 49 | 48 | 55 |

| フィルター径(mm) | 30.5 | 27 | 49 |

| マウント | M | L39 | VM |

| 重量(g) | 90 | 150 | 255 |

| リリース年 | 2009 | 2001 | 2021 |

| 定価(円・税別) | ¥65,000- | BESSA-Tとセット | ¥90,000- |

参考情報

- ヘリアー・Wiki(Japanese)

- Heliar wiki(Deutsch)

- COSINA製品PDF・WebArchive

- HELIAR Vintage Line 50mm F3.5・コシナ公式ページ

- HELAIR classic 50mm F1.5 VM・Voigtlander公式ページ

- KONICA L39 HEXANON 50mm F2.4・Shige’s hobby

- Voigtlander L39 HELIAR 50mm F3.5 Year101・Shige’s hobby

- LEICA ELMAR 50mm F2.8・Shige’s hobby

- Ms-Optics APOQUALIA H 50mm F3.5・Shige’s hobby

広告

- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク

- 宮崎光学・Ads by Rakuten

- Ms-optics・Ads by Amazon

- 宮崎光学・Ads by Amazon

- 宮崎光学・Ads by Yahoo Shopping

- ライカレンズ・Ads by Amazon

- ライカ書籍・Ads by Amazon

- Ms-optics関連商品:メルカリアンバサダー

更新履歴

- 2025.10.30

- 2025.5.18

- 2024.12.3

- 2024.03.10:改稿

- 2022.06.01:初稿

Be First to Comment