LEICA VARIO APO ELMARIT R 70-180mm F2.8

ライカ・バリオ・アポ・エルマリート R 70-180mm F2.8のレビューと写真作例

目次

ギャラリー

- 写真作例の撮影はLEICA SL typ601

レビュー

バリオ・アポ・エルマリート(エルマリット) R 70-180mm F2.8は、ライカRマウントの末期にリリースされたレンズで、1995年から2000年に2250本作られた。レンズマウントのカムはRカムとROM端子付きを見たことがある。

所有していたレンズは、ROM端子付きで、シリアル番号が378xxxxで1997年に作られた500本の一つでそれなりに高価格で購入した。ライカ純正のRアダプターLを使用した際の問題点として、exifに記録される焦点距離はレンズのどの焦点距離で撮影しても70mmが記録される。これはRアダプターLとLEICA SL typ601の問題かもしれないが、焦点距離の情報がいい加減な場合、フラッシュの動作も怪しくなるように思われるが、本レンズでフラッシュを使う人間はほとんどいないので問題にならないのだろう。

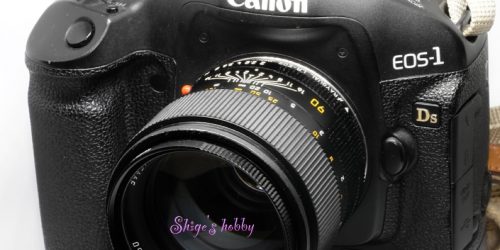

また、中望遠レンズで後玉の出っ張りがないためEOS-1DsMKIIIで問題なく使用できる。

2kgという重さを気にしなければ、焦点距離70mm、90mm、135mm、180mmを一本でまかなえるので便利なレンズと言える。最短撮影距離は全域で1.7mと180mmの仕様に縛られているのは残念なところだ。

アポ・エルマリート 180mmは短焦点レンズで30万円程度はするので、どちらか片方を選ぶ場合、単焦点のキレを取るかズームの利便性を取るかが悩ましいだろう。

レンズ操作はライカRマウントレンズの回転式ズームレンズに準拠しており、根元に焦点距離を変えるズームスリング、中程にフォーカスリングとなっている。

MFの回転式ズームレンズは、フォーカスリングが前方にある方が使いやすいため合理的な配置となっている。焦点距離の変更はインターナル方式で鏡筒内部で行われるが、焦点距離を変えるとレンズ長がわずかに変化する。レンズ長は焦点距離180mmが最短で70mmにするとレンズ長が最長になる。

レンズフードは組み込み式で引出すとレンズ前端から30mm程度の長さになる。フードは無いよりはましな程度の長さではあるが、逆光耐性は問題ないため、この程度のフードでよしとしていると思う。

本レンズは時代のトレンドに合わせて全焦点距離でF2.8を採用している。

全焦点距離でF2.8のズームレンズは日本メーカーが得意とするところで、似たようなスペックのズームレンズは日本製の場合は高くても20万円程度だが、本レンズの中古価格はその倍から3倍程度である。本レンズの国内流通本数が少ないため、ショップの中古価格は常に強気だと思われる。この記事を書いている2023〜2024年はebayで30万円くらいから出ているので、世界的には価格が下落している印象がある。比較的新しい日本メーカーのF2.8ズームレンズは最短撮影距離が1.2m程度の製品がリリースされているのでスペック的には見劣りしてしまう。そして、2024年現在日本製レンズもずいぶん高価になったが、ライカのレンズはそれ以上に価格が上がっている。

このレンズは初めてアポを冠したズームレンズでその名称に特徴があり、このレンズのみバリオ・アポ・名称の順で、他のアポを冠したズームレンズは、アポ・バリオ・名称の順に統一されている。このレンズを見ると何故こうなっているのか?と不思議に思うが、最初の担当者があまり考えずに命名した、次の担当者が語呂が気に入らなくて変えたなど、深い理由はないと推測するが、筆者が調べた限りでは本件に言及した記述を見たことが無い。

ライカ・オリジナルと考えられるズームレンズは少なく、以下の物が該当するとはずだ。SL用レンズはパナソニックが協力しているとの話も聞くがその実態については表には出てこない。TL用レンズがKM社設計・製造との話を聞くのとは対照的である。こちらはパテントを積極的に出しているためとも思われる。

- Vario Elmar R 21–35mm F3.5-4.0 ASPH.

- Vario Elmarit R 35-70mm F2.8 ASPH.

- Vario Elmarit R 28-90mm F2.8-4.5 ASPH.

- Vario Elmar R 105mm–280mm F4.2

- Super Vario Elmar SL 16-35mm F3.5-4.5 ASPH.

- Vario Elmarit SL 24-90mm F2.8-4 ASPH.

- APO Vario Elmarit SL 90-280mm F2.8-4 ASPH.

仕様

| 項目 | 値 | 備考 |

| 焦点距離(mm) | 70-180 | |

| 最大絞り | 2.8 | |

| 最小絞り | 22 | |

| レンズ構成 | 10群13枚 | |

| 絞り羽根 | 8 | |

| 最短撮影距離(m) | 1.7 | |

| レンズ長(mm) | 189.5 | マウント面からの距離 |

| レンズ最大径(mm) | 89 | |

| フィルター径(mm) | 77 | |

| 重量(g) | 1870 | |

| リリース年 | 1995 | 製造終了2000年 |

参考文献・参考リンク

- 参考文献:R型ライカのすべて/著者:中村信一/朝日ソノラマ編 Ads by Amazon

- 参考リンク:VARIO-APO-ELMARIT-R 2.8/70-180 Leica wiki

更新履歴

- 2024.03.26

- 2023.11.15:初稿

広告

- 表示される外部リンクの一部は広告となっており、クリックするとサイト管理者に収入が発生する可能性がある。本ウェブサイト維持のためご理解とご協力をお願いする。

- アフィリエイトリンクについては、こちらを参照のこと。